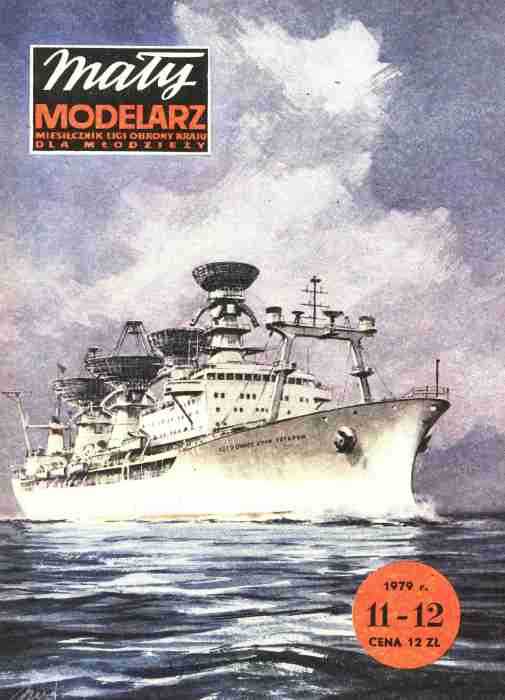

Научное судно Космонавт Юрий Гагарин

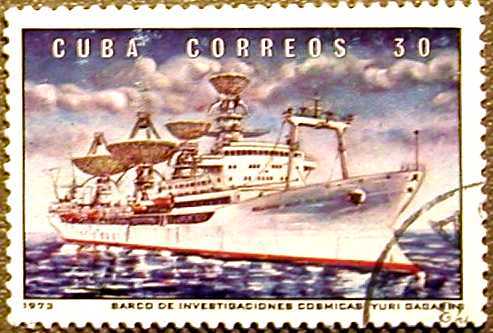

«Космонавт Юрий Гагарин» — научно-исследовательское судно, предназначенное для выполнения задач космической связи, бывшее крупнейшим и мощнейшим в своём классе. Названо в честь Юрия Алексеевича Гагарина.

История:построено в 1971 году в Ленинграде на базе танкера проекта 1552. Наибольшая длина 231,6 м, наибольшая ширина 31,0 м, высота борта у миделя 15,4 м Водоизмещение с полными запасами 45 000 т, осадка 8,5 м.

Паротурбинная энергетическая установка мощностью 19 000 л. с., максимальная скорость хода до 18 узлов. Дальность непрерывного плавания 20000 миль. Судовые запасы: котельное топливо (мазут) — 9000 т, дизельное топливо — 1850 т, смазочные масла — 115 т, котельная вода — 80 т, питьевая и мытьевая вода — 2100 т, провизия — 180 т.

Запасы провизии, топлива и масла рассчитаны на 130 суток, запасы пресной воды — на 60 суток. Кроме того, пресная вода могла быть получена от двух опреснительных установок, производительность которых составляла 40 т в сутки. В составе экипажа 140 человек, экспедиции — 215 человек. Район плавания мореходными качествами судна не ограничен.

Было приписано к порту Одессы. С 1971 по 1991 год судно выполнило 20 экспедиционных рейсов в Атлантическом океане. В его задачи входило управление полётами искусственных спутников Земли и пилотируемых космических аппаратов, а также автоматических межпланетных станций.

После распада СССР судно перешло в ведение Министерства обороны Украины, по назначению не использовалось. В 1996 году судно было продано на металлолом по цене 170 долларов за тонну и было утилизировано.

НИС «Космонавт Юрий Гагарин» (проект — 1909) построен на базе танкера проекта 1552 и является самым крупным и наиболее мощным по научно-техническому оснащению экспедиционным судном.

«Космонавт Юрий Гагарин» имеет высокие мореходные качестве и может плавать в любых районах Мирового океана при любом состоянии моря. Для уменьшения бортовой качки на нем установлен пассивный успокоитель, благодаря чему амплитуда бортовой качки при волнении 7 баллов снижается с + 10 до + 3°, имея период колебаний около 16 с. Килевая качка при 7 баллах достигает по амплитуде + 5°, период колебаний равен 7 с.

Подруливающее устройство облегчает управление судном на малых скоростях и при швартовке, позволяет удерживать его на курсе во время сеансов связи и дрейфе. Корпус судна разделен по длине водонепроницаемыми переборками на восемь отсеков, а по высоте — на одиннадцать ярусов, образуемых палубами и платформами. В самом низу расположено двойное дно, затем идут нижняя, средняя и верхняя платформы.

На этих четырех ярусах предусмотрены кладовые, танки котельного и дизельного топлива, танки пресной воды, балластные цистерны, несколько лабораторий. Во втором отсеке (счет ведется от носа) два яруса отведены под спортивный зал, над ним на верхней платформе находится кинолекционный зал.

Корпус имеет ледовые подкрепления. Следующий ярус — верхняя палуба; здесь размещены каюты экипажа и экспедиции, лаборатории, две столовые. Часть верхней палубы вдоль правого и левого бортов открытая. Еще выше расположены два яруса надстройки — палуба 1-го яруса и открытая палуба.

Они протянулись на большую часть длины судна от носа до кормы. Ярусы включены в общую систему прочности корпуса и наряду с верхней палубой, тремя платформами, продольными и поперечными переборками увеличивают его жесткость и снижают деформации корпуса на волнении.

Здесь находятся каюты, лаборатории, кают-компания экипажа и экспедиции, два салона отдыха. Палуба 1-го яруса вдоль всего периметра судна имеет открытую галерею.

Судно Космонавт Юрий Гагарин

На открытой палубе ближе к корме установлены барбеты двух параболических антенн с зеркалами диаметрами по 25 м. К барбетам крепятся конструкции антенн, они распределяют вес антенн на продольные и поперечные переборки корпуса. Выше открытой палубы надстройка разделяется на две части, носовую и кормовую.

В носовой надстройке следующий ярус — нижний мостик. Кроме кают и лабораторий, на этом ярусе установлен барбет одной из двух 12-метровых параболических антенн.

На среднем мостике находится радиорубка, еще выше, на навигационном мостике, расположены рулевая и штурманская рубки, и наконец, на площадке верхнего мостика установлено несколько антенн, в том числе вторая 12-метровая параболическая антенна. Верхний мостик лежит на 25 м выше уровня моря. Ярусы соединены между собой трапами, двумя грузовыми и восемью пассажирскими лифтами.

Космические и служебные системы. Основу оборудования научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин» составляет многофункциональная командно-измерительная система.

Она может работать одновременно с двумя космическими объектами, осуществляя передачу команд, траекторные измерения, телеметрический контроль, двухстороннюю телефонную и телеграфную связь с космонавтами, прием научной информации.

Достижению больших дальностей радиосвязи способствуют остронаправленные приемные и передающие антенны, мощные передатчики и высокочувствительные приемники с входными параметрическими усилителями, охлаждаемыми жидким азотом.

Три параболические антенны — вторая от носа с зеркалом диаметром 12 м, третья и четвертая с зеркалами диаметрами по 25 м каждое относятся к космической командно-измерительной системе.

Они ведут передачу и прием радиосигналов на сантиметровых, дециметровых и метровых волнах. Кормовая 25-метровая антенна однозеркальная, остальные две двухзеркальные.

В подзеркальных кабинах располагаются входные устройства приемников и усилители высокой частоты. Еще одна параболическая антенна имеет диаметр 2,1 .м, она служит для поиска сигналов и конструктивно объединена с одной из 25-метровых антенн. Все антенны могут сопровождать космические объекты по приходящим от них радиосигналам или по заранее рассчитанной программе.

Система управления антеннами нормально работает при скорости ветра до 20 м/с и волнении моря до 7 баллов. Управлять полетом спутников и космических кораблей с «Космонавт Юрий Гагарин» можно самостоятельно, посылая на них команды и временные программы. Возможен другой режим работы — ретрансляция команд, поступающих на судно из Центра управления полетом.

Данные траекторного контроля (дальность и радиальная скорость) и результаты телеметрического контроля подвергаются на судне машинной обработке и после этого направляются в Центр.

В этом случае, а также для телеграфно-телефонных переговоров между космонавтами и Центром управления полетом используют спутники-ретрансляторы.

Радиопереговоры с космонавтами и телеметрический контроль возможны с помощью отдельных связных и телеметрических станций, то есть помимо основной командно-измерительной системы. В этом случае используются обособленные связные и телеметрические антенны. Всего на судне 75 антенн различного типа и назначений.

Управление космическими радиотехническими системами автоматизировано. Для баллистических расчетов, обработки информации и управления корабельными системами служат две универсальные электронные вычислительные машины и несколько специализированных. Среди служебных систем НИС назовем прежде всего систему привязки.

На «Космонавт Юрий Гагарин» эта система представлена разветвленным комплексом разнообразных приборов и устройств. Для определения географических координат НИС используются навигационные спутники.

Гироскопические приборы с точностью до нескольких угловых минут дают сведения о курсе судна, бортовой, килевой качке и рыскании; индукционные и гидроакустические лаги- о скорости судна относительно воды и морского дна. Оптический пеленгатор позволяет учитывать координаты опорных береговых ориентиров.

Измеряется также скорость качки на волнении, которая нужна для расчета поправок при определении радиальной скорости спутников. Кроме перечисленных устройств, входящих в систему привязки, судно располагает комплексом обычного штурманского оборудования. Это оборудование используется на переходах, когда требования к точности местоопределения не столь высоки.

Оно размещено, главным образом, в рулевой и штурманской рубках. Параболические антенны имеют трехосную стабилизацию, учитывающую качку.

Предусмотрена оптико-электронная аппаратура, измеряющая деформации корпуса — углы изгиба в диаметральной плоскости и плоскости ватерлинии, данные о деформациях поступают в систему стабилизации антенн.

Ошибка измерения углов, характеризующих изгиб, составляет не более 40 угловых секунд. Основная связь судна с Центром управления полетом идет по многоканальной радиолинии через спутники-ретрансляторы «Молния».

По этому пути передаются командная, траекторная, телеметрическая, научная, телеграфно-телефонная и телевизионная информации. По этому же пути осуществляется радиообмен, связанный с функционированием научной экспедиции.

Для передачи и приема сигналов со спутников «Молния» служит носовая параболическая антенна с зеркалом диаметром 12 м. Она так же, как параболические антенны командно-измерительной системы, имеет трехосную систему стабилизации, учитывающую качку судна.

Спутниковая связь требует, чтобы космический ретранслятор был одновременно виден из обеих точек, в которых расположены коррес-понденты. Поэтому космическая связь с Центром через спутники «Молния» возможна не изо всех районов плавания НИС: когда судно находится южнее экватора, условия одновременной видимости не выполняются.

Тогда могут использоваться стационарные спутники и средства связи, работающие в диапазонах коротких, средних и длинных волн. Уголковые антенны двух мощных коротковолновых передатчиков, имеющих характерную конструкцию в виде конусов, сближенных своими вершинами, укреплены на грот-мачте судна по правому и левому бортам. Возможен обмен информацией с Центром управления полетом по наземным проводным или радиорелейным каналам связи через береговые радиостанции.

Помимо средств радиосвязи, используемых экспедицией, на судне есть обычный комплекс средств связи, который находится в распоряжении экипажа и предназначен для обеспечения судовождения.

Точность привязки 2- 3 мкс. Для поиска в океане и эвакуации спускаемых отсеков спутников и межпланетных станций предназначены радиопеленгаторы, осветительное оборудование и подъемники.

Общее число лабораторий на «Космонавт Юрий Гагарин» равно 86. На научно-исследовательских судах лабораториями называют помещения, в которых установлена действующая аппаратура для решения экспедиционных задач. Не обязательно в этих помещениях должны выполняться какие-либо научные исследования, например анализ телеметрической информации.

Обычно в лаборатории объединены приборы и устройства, решающие общую функциональную задачу: прием или передачу радиосигналов, измерение дальности или радиальной скорости, управление корабельными антеннами и др.

Лаборатории плотно заполнены стойками с радиотехнической и электронной аппаратурой, пультами и информационными табло. Проектировщики научно-исследовательских судов стараются сэкономить каждый метр площади, но в то же время обращают внимание на удобное размещение аппаратуры, легкость доступа к ней для обслуживания и ремонта.

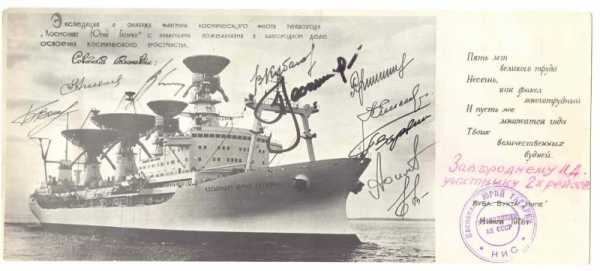

Весь корабельный комплекс космических и служебных систем управляется централизованно. Во время сеанса связи работу на центральном пункте управления возглавляет начальник экспедиции или главный инженер.

Машинно-котельное отделение размещено в корме. Там находятся два паровых котла и паровая турбина, вращение которой передается на винт. Главная энергетическая установка имеет высокую степень автоматизации. На судне две электростанции. Электростанция 1 расположена в отдельном помещении трюма.

Она предназначена для питания научно-технического оборудования экспедиции и состоит из четырех дизель-генераторов мощностью по 1500 кВт.

Электростанция 2, размещенная в машинно-котельном отделении, дает ток всем остальным потребителям. Два турбогенератора этой электростанции мощностью по 750 кВт работают на ходу судна, один дизель-генератор мощностью 300 кВт действует на стоянке. Аварийная электростанция имеет два дизель-генератора по 100 кВт. Таким образом, общая мощность всех источников электроэнергии на судне равна 8000 кВт.

Система кондиционирования воздуха независимо от наружной температуры поддерживает во всех жилых, общественных и служебных помещениях температуру 21-25 С. В систему кондиционирования воздуха, вентиляции и охлаждения экспедиционной аппаратуры входит мощная холодильная установка.

Еще одна холодильная установка обеспечивает температурный режим в провизионных кладовых. С помощью криогенной установки из атмосферного воздуха получают жидкий азот, необходимый для охлаждения параметрических усилителей.

«Космонавт Юрий Гагарин» принимал участие в программах меж-планетных полетов нескольких станций типа «Марс» и «Венера». В его задачу входил контроль за работой двигателей разгонных ступеней ракет-носителей при переводе станций с промежуточной орбиты на межпланетную траекторию.

Принятая на судне телеметрическая информация после дешифровки оперативно передавалась в Центр управления полетом. Научно-исследовательское судно участвовало в контроле и управлении полетом многих других орбитальных и меж-планетных космических объектов.

sea-transport.ru

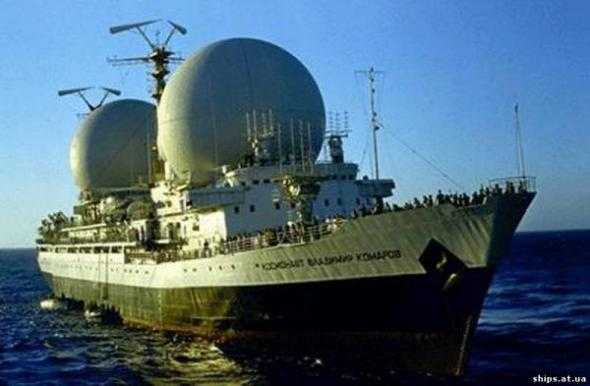

«Космонавт Юрий Гагарин» в море.

Давайте добавим к рассмотренным нами кораблям легенду советского научного кораблестроения.

«Космонавт Юрий Гагарин» — научно-исследовательское судно, флагман судов Службы космических исследований СССР. Построено на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде в 1971 году. Длина одиннадцатипалубного теплохода 231,6 м, ширина 32 м, мощность главного двигателя 14 000 кВт, скорость хода 18 узлов, водоизмещение 45 000 т. Экипаж 136 чел., состав экспедиции 212 чел. На борту 1250 помещений, в т.ч. 86 лабораторий. Было предназначено для решения задач управления и связи одновременно с несколькими КА и Центром управления полетом через КА «Молния». На борту судна 75 антенн, в т.ч. две антенны с параболическими отражателями диаметром 25 м. Судно могло находится в автономном плавании в течение 130 суток. Район работы – Атлантический океан.

Mорской космический флот — большой отряд советских экспедиционных судов и военных кораблей, принимавший непосредственное участие в создании ракетно-ядерного щита СССР, обеспечении летно-конструкторских испытаний космических; аппаратов, управлении полетами пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций, запускаемых с советских полигонов. Суда Морского космического флота; участвовали; в ряде работ по международным космическим программам.

Идея создания морских измерительных пунктов была высказана академиком С.П. Королевым после успешного запуска первого искусственного спутника Земли, когда его ОКБ-1 приступило к практическому воплощению в жизнь программы полетов человека в Космос.

В 1959 году появилась необходимость осуществления контроля точности падения головных частей советских баллистических ракет при их испытательных запусках в центральную часть Тихого океана. С этой целью был создан первый плавучий измерительный комплекс в составе кораблей ВМФ СССР: «Сибирь», «Сахалин», «Сучан», «Чукотка». В качестве легенды этому соединению дали название «Тихоокеанская гидрографическая экспедиция-4» (ТОГЭ-4).

Полным ходом шла работа по созданию первых автоматических межпланетных станций типа «Марс» и «Венера», пилотируемого космического корабля «Восток». Баллистики определили, что для осуществления контроля второго старта советских межпланетных космических станций с промежуточной орбиты, контроля включения тормозных двигателей космических кораблей для спуска с орбиты на территорию СССР, единственным районом измерений может быть экваториальная зона Атлантики. Как показали расчеты, при орбитальных полетах вокруг Земли из 16-ти суточных витков 6 проходят над Атлантическим океаном и «невидимы» с наземных измерительных пунктов на территории СССР. Реально назрел вопрос о создании специализированных судов, способных контролировать полеты пилотируемых кораблей и осуществлять необходимую радиосвязь с их экипажами из акватории Атлантики.

В срочном порядке была установлена телеметрическая радиоаппаратура на трех торговых судах Министерства морского флота СССР: «Ворошилов», «Краснодар» и «Долинск». Экспедиции этих судов, укомплектованные инженерами и техниками подмосковного научно-исследовательского института, в августе 1960 года вышли в свои первые рейсы. После работ по запускам первых автоматических межпланетных станций и контролю полетов беспилотных космических кораблей, эти суда обеспечили прием телеметрической информации при посадке космического корабля «Восток» с первым космонавтом Планеты Ю.А. Гагариным. К работе по телеметрическому контролю за полетом космического корабля «Восток» над Тихим океаном были привлечены три корабля ТОГЭ-4.

При последующих запусках автоматических межпланетных станций и космических кораблей суда Атлантического комплекса и корабли в Тихом океане привлекались к работам по аналогичной схеме.

В 1963 году юридически было зафиксировано создание «Морского космического флота» в едином с наземным командно-измерительным комплексом СССР контуре управления космическими полетами.

В связи с расширением программы исследований и освоения космического пространства и, в частности, под первую лунную программу СССР, потребовалось пять хорошо оснащенных специализированных судов. В 1967 году, в Ленинграде, в рекордно короткие сроки были построены суда: командно-измерительный комплекс «Космонавт; Владимир Комаров» четыре телеметрических судна-измерителя: «Боровичи», »Невель», »Кегостров», »Моржовец». Новые суда по своему внешнему виду резко отличались от торговых судов и военных кораблей. Было принято решение о включении их в состав научных, с правом носить вымпел научно-экспедиционного флота Академии Наук СССР. Экипажи этих судов состояли из гражданских моряков Минморфлота СССР, а экспедиции формировались из числа научных сотрудников НИИ, гражданских инженеров и техников.

В 1969 году для руководства и управления «Морским космическим флотом» в Москве создана «Служба космических исследований Отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР» (СКИ ОМЭР АН СССР).

Под вторую советскую программу исследований планеты Луна, в 1970-1971 годах, в строй космического флота вошли уникальные суда: «Академик Сергей Королев» и «Космонавт Юрий Гагарин». Они воплотили в себе новейшие достижения отечественной науки и техники и были способны самостоятельно выполнять все задачи, связанные с обеспечением полетов различных космических аппаратов, пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций.

С 1977 по 1979 годы в состав «Морского космического флота» вошло еще четыре телеметрических судна, на бортах которых были начертаны имена героев-космонавтов: «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Георгий Добровольский», «Космонавт Павел Беляев» и «Космонавт Виктор Пацаев». Три крупных судна «Службы» были приписаны Черноморскому морскому пароходству СССР в Одессе, телеметрические суда v Балтийскому морскому пароходству СССР в Ленинграде.

В 1979 году «Морской космический флот» состоял из 11-ти специализированных судов и вплоть до развала СССР участвовал в обеспечении полетов космических аппаратов различного назначения.

К 2004 году от «Морского космического флота» сохранилось только два судна в г.Калининграде: «Космонавт Георгий Добровольский» и «Космонавт Виктор Пацаев» (последний открыт в качестве музея на плаву у причала Музея мирового океана). Владелец этих судов, периодически привлекаемых к работам по МКС — «Росавиакосмос». Остальные девять судов «Морского космического флота» досрочно списаны и утилизированы (в т.ч. приватизированные Украиной НИС «АСК» и НИС «КЮГ» проданы по цене металлолома В Индию в 1996 г.).

Тихоокеанский плавучий измерительный комплекс совершенствовался по мере развития советской ракетно-космической техники. Вслед за ТОГЭ-4 в 1963г. появилась ТОГЭ-5 (ЭОС «Чажма», ЭОС «Чумикан» ). В 1984г.,1990г. флот пополнился корабельными измерительными комплексами «Маршал Неделин», «Маршал Крылов».

В составе Тихоокеанского флота под флагом ВМФ СССР несли службу восемь кораблей, шесть из них списаны и утилизированы, один продан на переоборудование. В составе Тихоокеанского флота России несет службу КИК «Маршал Крылов».

Научно-исследовательские суда, участвующие в программах освоения космического пространства, составляют особый класс океанских судов. У них все необычно: архитектурный облик, оборудование помещений, условия плавания.

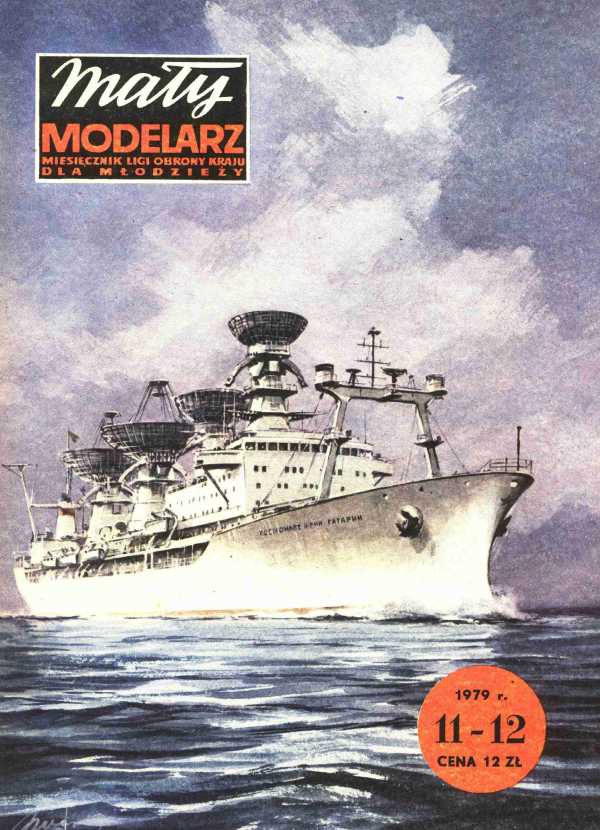

Архитектурный облик судов космического флота определяется прежде всего мощными конструкциями антенных систем. Например, такие архитектурные элементы, как 25-метровые зеркала «Космонавта Юрия Гагарина» или 18-метровые белоснежные шары радиопрозрачных укрытий для антенн на «Космонавте Владимире Комарове» привлекают к себе внимание в первую очередь и сразу же создают преобладающее впечатление. Более внимательный взгляд обнаруживает десятки других антенн, самых разнообразных по размерам и конструкции. Такого обилия антенн нет, конечно, ни на одном судне другого назначения.

Антенны и научное оборудование, которым оснащены экспедиционные лаборатории НИС, предъявляют специфические требования к мореходным качествам и техническим характеристикам этих судов. Высокие мореходные качества нужны судам для выполнения научных задач, которые приходится решать во всех районах Мирового океана, в любое время года и любую погоду. Экспедиционные суда должны идти в те точки океана, которые определены баллистическими расчетами, и выполнять там назначенную работу. Они не могут подчас даже свободно выбирать свой курс во время сеанса связи, чтобы облегчить плавание при волнении моря: курс жестко определяется задачами сеанса, направлением трассы полета и углами обзора корабельных антенн. Суда должны хорошо управляться, особенно на малых скоро-стях и в дрейфе — возможных режимах движения во время сеансов связи.

Одно из главных требований, предъявляемых к судам космического флота, — их высокая автономность. Автономность характеризует способность судна длительное время находиться в море без захода в порты для пополнения запасов топлива, смазочных масел, пресной воды и провизии. Высокая автономность позволяет судну не прерывать программу сеансов связи, не тратить время на переходы из района работы в порт для пополнения судовых запасов. При большой, как правило, удаленности этих районов, потеря времени на переходы была бы значительной и, возможно, потребовала бы увеличения числа научно-исследовательских судов, обеспечивающих в океане космические полеты.

Автономность судов космического флота ограничивается, главным образом, запасами пресной воды и провизии. Например, средние по водоизмещению суда типа «Космонавт Владислав Волков» могут находиться в плавании, не пополняя запасов провизии, 90 суток, запас пресной воды на них рассчитан на 30 суток. Для достижения высокой автономности на судах оборудованы вместительные провизионные кладовые, оснащенные мощным холодильным оборудованием. Автономность по запасу воды можно увеличить, используя имеющиеся на судах опреснительные установки.

Суда космического флота часто проводят сеансы связи, находясь в дрейфе или на якоре. Поэтому топливо для машин тратится главным образом на переходах. Запасы топлива определяют другую важную характеристику судна — дальность непрерывного плавания. Имея большую дальность плавания, судно может не прерывать работу с космическими объектами для захода в порт, чтобы принять топливо. Это, так же как и автономность, по существу увеличивает эффективность использования космического флота. Чтобы судить о реальных величинах дальности плавания, укажем, например, что для «Космонавта Юрия Гагарина» она составляет 20 тысяч миль. Это расстояние лишь немногим меньше, чем воображаемый океанский переход вокруг земного шара по экватору.

Следующая характеристика НИС — остойчивость и связанные с ней параметры качки на волнении. Радиотехническая и электронная аппаратура, составляющая основу экспедиционного оборудования НИС космического флота, имеет очень невыгодное для остойчивости распределение весов. Наиболее тяжелые элементы этой аппаратуры -антенны с их фундаментами и мощными электрическими приводами -располагаются высоко над палубами и надстройками, в то время как во внутренних помещениях находятся в основном электронные блоки с относительно небольшими весами. Например, четыре главные космические антенны научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин» вместе с фундаментами имеют общий вес около 1000 т и установлены на палубах, расположенных на 15-25м выше уровня ватерлинии, так что центр масс судна смещается значительно вверх, что требует дополнительных мер для сохранения остойчивости.

Трудности с остойчивостью возникают также из-за большой парусности космических антенн. Например, четыре параболических зеркала «Космонавта Юрия Гагарина» диаметром по 12 и 25м имеют общую площадь 1200 м 2. Будучи поставлены «на ребро» и обращены на борт (характерное положение для начала связи), такие антенны превращаются в гигантские паруса, стремящиеся опрокинуть судно. Поэтому сеансы связи не проводятся при сильном ветре. Само собой разумеется, что, когда антенны в промежутках между сеансами связи застопорены в положении «по-походному» (направлены в зенит), их парусность во много раз меньше и уже не представляет опасности для плавания.

Качка судна на волнении создает значительные помехи для сеансов связи. Во-первых, она приводит к возрастанию нагрузок на различные механизмы (например, антенного комплекса) и ухудшает точность их действия. Во-вторых, качка снижает работоспособность научного и инженерно-технического персонала, участвующего в проведении сеансов связи. Поэтому уменьшение качки — очень важная задача, учитываемая при создании научно-исследовательских судов.

Радиотехнические системы, размещенные на научно-исследовательских судах, предъявляют повышенные требования к прочности и жесткости судового корпуса. Необходимы подкрепления в местах установки массивных антенн и других элементов оборудования, обладающих значительным весом. При установке на судне нескольких остронаправленных антенн повышенная жесткость корпуса служит необходимым условием их совместной работы. Для плавания в приполярных широтах суда космического флота имеют ледовые подкрепления корпуса.

Из-за продолжительности экспедиционных рейсов обращается серьезное внимание на обитаемость этих судов, то есть на условия труда и быта участников океанских плаваний. Проектировщики судов космического флота постарались создать на них благоприятные условия как для успешной работы, так и для отдыха. Это наиболее полно осуществлено на универсальных судах, но и на малых судах сделано все возможное для удобного размещения членов экипажа и экспедиции и для их отдыха.

Было приписано к порту Одессы. С 1971 по 1991 год судно выполнило 20 экспедиционных рейсов в Атлантическом океане. В его задачи входило управление полётами искусственных спутников Земли и пилотируемых космических аппаратов, а также автоматических межпланетных станций.

После распада СССР судно перешло в ведение Министерства обороны Украины, по назначению не использовалось. В 1996 году судно было продано на металлолом по цене 170 долларов за тонну и было утилизировано.

К 1996 году Черноморское морское пароходство стало неспособным содержать судно и платить зарплату экипажу. Подменная команда, чтобы выжить, меняла на продукты питания снятые приборы, двери и кабели — всё пригодное для наземного использования. После нашествия мародёров никто точно не знает, что стало с судовой библиотекой, куда делся судовой музей с подарками космонавтов и портретом Ю.Гагарина, подаренным экипажу Анной Тимофеевной Гагариной.

В московский Музей морского космического флота В.Капранов принёс ключ с биркой от своей каюты. Это пока единственная реликвия с любимого судна.

«Юрий Гагарин» и другое научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королев» оказались на рейде порта Южный без должного присмотра. Постепенно из лабораторий судов начала пропадать аппаратура, все медленно ржавело и приходило в негодное состояние.

К началу 1996 года не используемые по прямому назначению и неухоженные корабли «Академик Сергей Королёв» и «Космонавт Юрий Гагарин» годились только для сдачи на утилизацию. Так оно и произошло. Первым был продан «Королёв», подошла очередь «Гагарина». Но, ведь стыдно продавать на металлолом судно с таким известным всему миру именем? Какой выход? Изменить название. Так поступали не раз, например, когда на утилизацию отправляли «Россию» и другие суда с яркими именами. На этот раз закра-сили часть названия, от фамилии «Гагарин» оставили лишь четыре буквы, получилось «АГАР».

В свой последний рейс к месту утилизации, индийский порт Аланг, судно вышло из порта Южный (Одесса) в июле 1996 года.

В итоге Фонд государственного имущества Украины решил продать суда австрийской фирме «Зюйд Меркур» по цене металлолома, австрийцы получили корабли по цене 170 долларов за тонну. На такой грустной ноте закончилась жизнь одного из наиболее знаменитых и совершенных судов советского космического флота.

Технические данные научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин»:

Длина — 231 м;

Ширина — 31 м;

Осадка — 8,5 м;

Водоизмещение — 45000 тонн;

Судовая силовая установка — паротурбинная мощность 19000 л. с.;

Скорость — 18 узлов;

Дальность плавания — 20000 миль;

Экипаж — 140 человек;

Научный и технический состав — 215 человек;

источник

masterok.livejournal.com

Трагичная история научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин»

«Космонавт Юрий Гагарин» — научно-исследовательское судно, флагман судов Службы космических исследований СССР. Построено на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде в 1971 году. Длина одиннадцатипалубного теплохода 231,6 м, ширина 32 м, мощность главного двигателя 14 000 кВт, скорость хода 18 узлов, водоизмещение 45 000 т.

Экипаж 136 чел., состав экспедиции 212 чел. На борту 1250 помещений, в т.ч. 86 лабораторий. Было предназначено для решения задач управления и связи одновременно с несколькими КА и Центром управления полетом через КА «Молния». На борту судна 75 антенн, в т.ч. две антенны с параболическими отражателями диаметром 25 м. Судно могло находится в автономном плавании в течение 130 суток. Район работы – Атлантический океан.

Mорской космический флот — большой отряд советских экспедиционных судов и военных кораблей, принимавший непосредственное участие в создании ракетно-ядерного щита СССР, обеспечении летно-конструкторских испытаний космических; аппаратов, управлении полетами пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций, запускаемых с советских полигонов. Суда Морского космического флота; участвовали; в ряде работ по международным космическим программам.

Идея создания морских измерительных пунктов была высказана академиком С.П. Королевым после успешного запуска первого искусственного спутника Земли, когда его ОКБ-1 приступило к практическому воплощению в жизнь программы полетов человека в Космос.

В 1959 году появилась необходимость осуществления контроля точности падения головных частей советских баллистических ракет при их испытательных запусках в центральную часть Тихого океана. С этой целью был создан первый плавучий измерительный комплекс в составе кораблей ВМФ СССР: «Сибирь», «Сахалин», «Сучан», «Чукотка». В качестве легенды этому соединению дали название «Тихоокеанская гидрографическая экспедиция-4» (ТОГЭ-4).

Полным ходом шла работа по созданию первых автоматических межпланетных станций типа «Марс» и «Венера», пилотируемого космического корабля «Восток». Баллистики определили, что для осуществления контроля второго старта советских межпланетных космических станций с промежуточной орбиты, контроля включения тормозных двигателей космических кораблей для спуска с орбиты на территорию СССР, единственным районом измерений может быть экваториальная зона Атлантики. Как показали расчеты, при орбитальных полетах вокруг Земли из 16-ти суточных витков 6 проходят над Атлантическим океаном и «невидимы» с наземных измерительных пунктов на территории СССР. Реально назрел вопрос о создании специализированных судов, способных контролировать полеты пилотируемых кораблей и осуществлять необходимую радиосвязь с их экипажами из акватории Атлантики.

В срочном порядке была установлена телеметрическая радиоаппаратура на трех торговых судах Министерства морского флота СССР: «Ворошилов», «Краснодар» и «Долинск». Экспедиции этих судов, укомплектованные инженерами и техниками подмосковного научно-исследовательского института, в августе 1960 года вышли в свои первые рейсы. После работ по запускам первых автоматических межпланетных станций и контролю полетов беспилотных космических кораблей, эти суда обеспечили прием телеметрической информации при посадке космического корабля «Восток» с первым космонавтом Планеты Ю.А. Гагариным. К работе по телеметрическому контролю за полетом космического корабля «Восток» над Тихим океаном были привлечены три корабля ТОГЭ-4.

При последующих запусках автоматических межпланетных станций и космических кораблей суда Атлантического комплекса и корабли в Тихом океане привлекались к работам по аналогичной схеме.

В 1963 году юридически было зафиксировано создание «Морского космического флота» в едином с наземным командно-измерительным комплексом СССР контуре управления космическими полетами.

В связи с расширением программы исследований и освоения космического пространства и, в частности, под первую лунную программу СССР, потребовалось пять хорошо оснащенных специализированных судов. В 1967 году, в Ленинграде, в рекордно короткие сроки были построены суда: командно-измерительный комплекс «Космонавт; Владимир Комаров» четыре телеметрических судна-измерителя: «Боровичи», »Невель», »Кегостров», »Моржовец». Новые суда по своему внешнему виду резко отличались от торговых судов и военных кораблей. Было принято решение о включении их в состав научных, с правом носить вымпел научно-экспедиционного флота Академии Наук СССР. Экипажи этих судов состояли из гражданских моряков Минморфлота СССР, а экспедиции формировались из числа научных сотрудников НИИ, гражданских инженеров и техников.

В 1969 году для руководства и управления «Морским космическим флотом» в Москве создана «Служба космических исследований Отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР» (СКИ ОМЭР АН СССР).

Под вторую советскую программу исследований планеты Луна, в 1970-1971 годах, в строй космического флота вошли уникальные суда: «Академик Сергей Королев» и «Космонавт Юрий Гагарин». Они воплотили в себе новейшие достижения отечественной науки и техники и были способны самостоятельно выполнять все задачи, связанные с обеспечением полетов различных космических аппаратов, пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций.

С 1977 по 1979 годы в состав «Морского космического флота» вошло еще четыре телеметрических судна, на бортах которых были начертаны имена героев-космонавтов: «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Георгий Добровольский», «Космонавт Павел Беляев» и «Космонавт Виктор Пацаев». Три крупных судна «Службы» были приписаны Черноморскому морскому пароходству СССР в Одессе, телеметрические суда v Балтийскому морскому пароходству СССР в Ленинграде.

В 1979 году «Морской космический флот» состоял из 11-ти специализированных судов и вплоть до развала СССР участвовал в обеспечении полетов космических аппаратов различного назначения.

К 2004 году от «Морского космического флота» сохранилось только два судна в г.Калининграде: «Космонавт Георгий Добровольский» и «Космонавт Виктор Пацаев» (последний открыт в качестве музея на плаву у причала Музея мирового океана). Владелец этих судов, периодически привлекаемых к работам по МКС — «Росавиакосмос». Остальные девять судов «Морского космического флота» досрочно списаны и утилизированы (в т.ч. приватизированные Украиной НИС «АСК» и НИС «КЮГ» проданы по цене металлолома В Индию в 1996 г.).

Тихоокеанский плавучий измерительный комплекс совершенствовался по мере развития советской ракетно-космической техники. Вслед за ТОГЭ-4 в 1963г. появилась ТОГЭ-5 (ЭОС «Чажма», ЭОС «Чумикан» ). В 1984г.,1990г. флот пополнился корабельными измерительными комплексами «Маршал Неделин», «Маршал Крылов».

В составе Тихоокеанского флота под флагом ВМФ СССР несли службу восемь кораблей, шесть из них списаны и утилизированы, один продан на переоборудование. В составе Тихоокеанского флота России несет службу КИК «Маршал Крылов».

Научно-исследовательские суда, участвующие в программах освоения космического пространства, составляют особый класс океанских судов. У них все необычно: архитектурный облик, оборудование помещений, условия плавания.

Архитектурный облик судов космического флота определяется прежде всего мощными конструкциями антенных систем. Например, такие архитектурные элементы, как 25-метровые зеркала «Космонавта Юрия Гагарина» или 18-метровые белоснежные шары радиопрозрачных укрытий для антенн на «Космонавте Владимире Комарове» привлекают к себе внимание в первую очередь и сразу же создают преобладающее впечатление. Более внимательный взгляд обнаруживает десятки других антенн, самых разнообразных по размерам и конструкции. Такого обилия антенн нет, конечно, ни на одном судне другого назначения.

Антенны и научное оборудование, которым оснащены экспедиционные лаборатории НИС, предъявляют специфические требования к мореходным качествам и техническим характеристикам этих судов. Высокие мореходные качества нужны судам для выполнения научных задач, которые приходится решать во всех районах Мирового океана, в любое время года и любую погоду. Экспедиционные суда должны идти в те точки океана, которые определены баллистическими расчетами, и выполнять там назначенную работу. Они не могут подчас даже свободно выбирать свой курс во время сеанса связи, чтобы облегчить плавание при волнении моря: курс жестко определяется задачами сеанса, направлением трассы полета и углами обзора корабельных антенн. Суда должны хорошо управляться, особенно на малых скоро-стях и в дрейфе — возможных режимах движения во время сеансов связи.

Одно из главных требований, предъявляемых к судам космического флота, — их высокая автономность. Автономность характеризует способность судна длительное время находиться в море без захода в порты для пополнения запасов топлива, смазочных масел, пресной воды и провизии. Высокая автономность позволяет судну не прерывать программу сеансов связи, не тратить время на переходы из района работы в порт для пополнения судовых запасов. При большой, как правило, удаленности этих районов, потеря времени на переходы была бы значительной и, возможно, потребовала бы увеличения числа научно-исследовательских судов, обеспечивающих в океане космические полеты.

Автономность судов космического флота ограничивается, главным образом, запасами пресной воды и провизии. Например, средние по водоизмещению суда типа «Космонавт Владислав Волков» могут находиться в плавании, не пополняя запасов провизии, 90 суток, запас пресной воды на них рассчитан на 30 суток. Для достижения высокой автономности на судах оборудованы вместительные провизионные кладовые, оснащенные мощным холодильным оборудованием. Автономность по запасу воды можно увеличить, используя имеющиеся на судах опреснительные установки.

Суда космического флота часто проводят сеансы связи, находясь в дрейфе или на якоре. Поэтому топливо для машин тратится главным образом на переходах. Запасы топлива определяют другую важную характеристику судна — дальность непрерывного плавания. Имея большую дальность плавания, судно может не прерывать работу с космическими объектами для захода в порт, чтобы принять топливо. Это, так же как и автономность, по существу увеличивает эффективность использования космического флота. Чтобы судить о реальных величинах дальности плавания, укажем, например, что для «Космонавта Юрия Гагарина» она составляет 20 тысяч миль. Это расстояние лишь немногим меньше, чем воображаемый океанский переход вокруг земного шара по экватору.

Следующая характеристика НИС — остойчивость и связанные с ней параметры качки на волнении. Радиотехническая и электронная аппаратура, составляющая основу экспедиционного оборудования НИС космического флота, имеет очень невыгодное для остойчивости распределение весов. Наиболее тяжелые элементы этой аппаратуры -антенны с их фундаментами и мощными электрическими приводами -располагаются высоко над палубами и надстройками, в то время как во внутренних помещениях находятся в основном электронные блоки с относительно небольшими весами. Например, четыре главные космические антенны научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин» вместе с фундаментами имеют общий вес около 1000 т и установлены на палубах, расположенных на 15-25м выше уровня ватерлинии, так что центр масс судна смещается значительно вверх, что требует дополнительных мер для сохранения остойчивости.

Трудности с остойчивостью возникают также из-за большой парусности космических антенн. Например, четыре параболических зеркала «Космонавта Юрия Гагарина» диаметром по 12 и 25м имеют общую площадь 1200 м 2. Будучи поставлены «на ребро» и обращены на борт (характерное положение для начала связи), такие антенны превращаются в гигантские паруса, стремящиеся опрокинуть судно. Поэтому сеансы связи не проводятся при сильном ветре. Само собой разумеется, что, когда антенны в промежутках между сеансами связи застопорены в положении «по-походному» (направлены в зенит), их парусность во много раз меньше и уже не представляет опасности для плавания.

Качка судна на волнении создает значительные помехи для сеансов связи. Во-первых, она приводит к возрастанию нагрузок на различные механизмы (например, антенного комплекса) и ухудшает точность их действия. Во-вторых, качка снижает работоспособность научного и инженерно-технического персонала, участвующего в проведении сеансов связи. Поэтому уменьшение качки — очень важная задача, учитываемая при создании научно-исследовательских судов.

Радиотехнические системы, размещенные на научно-исследовательских судах, предъявляют повышенные требования к прочности и жесткости судового корпуса. Необходимы подкрепления в местах установки массивных антенн и других элементов оборудования, обладающих значительным весом. При установке на судне нескольких остронаправленных антенн повышенная жесткость корпуса служит необходимым условием их совместной работы. Для плавания в приполярных широтах суда космического флота имеют ледовые подкрепления корпуса.

Из-за продолжительности экспедиционных рейсов обращается серьезное внимание на обитаемость этих судов, то есть на условия труда и быта участников океанских плаваний. Проектировщики судов космического флота постарались создать на них благоприятные условия как для успешной работы, так и для отдыха. Это наиболее полно осуществлено на универсальных судах, но и на малых судах сделано все возможное для удобного размещения членов экипажа и экспедиции и для их отдыха.

Было приписано к порту Одессы. С 1971 по 1991 год судно выполнило 20 экспедиционных рейсов в Атлантическом океане. В его задачи входило управление полётами искусственных спутников Земли и пилотируемых космических аппаратов, а также автоматических межпланетных станций.

После распада СССР судно перешло в ведение Министерства обороны Украины, по назначению не использовалось. В 1996 году судно было продано на металлолом по цене 170 долларов за тонну и было утилизировано.

К 1996 году Черноморское морское пароходство стало неспособным содержать судно и платить зарплату экипажу. Подменная команда, чтобы выжить, меняла на продукты питания снятые приборы, двери и кабели — всё пригодное для наземного использования. После нашествия мародёров никто точно не знает, что стало с судовой библиотекой, куда делся судовой музей с подарками космонавтов и портретом Ю.Гагарина, подаренным экипажу Анной Тимофеевной Гагариной.

В московский Музей морского космического флота В.Капранов принёс ключ с биркой от своей каюты. Это пока единственная реликвия с любимого судна.

«Юрий Гагарин» и другое научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королев» оказались на рейде порта Южный без должного присмотра. Постепенно из лабораторий судов начала пропадать аппаратура, все медленно ржавело и приходило в негодное состояние.

К началу 1996 года не используемые по прямому назначению и неухоженные корабли «Академик Сергей Королёв» и «Космонавт Юрий Гагарин» годились только для сдачи на утилизацию. Так оно и произошло. Первым был продан «Королёв», подошла очередь «Гагарина». Но, ведь стыдно продавать на металлолом судно с таким известным всему миру именем? Какой выход? Изменить название. Так поступали не раз, например, когда на утилизацию отправляли «Россию» и другие суда с яркими именами. На этот раз закра-сили часть названия, от фамилии «Гагарин» оставили лишь четыре буквы, получилось «АГАР».

В свой последний рейс к месту утилизации, индийский порт Аланг, судно вышло из порта Южный (Одесса) в июле 1996 года.

В итоге Фонд государственного имущества Украины решил продать суда австрийской фирме «Зюйд Меркур» по цене металлолома, австрийцы получили корабли по цене 170 долларов за тонну. На такой грустной ноте закончилась жизнь одного из наиболее знаменитых и совершенных судов советского космического флота.

Технические данные судна «Космонавт Юрий Гагарин»

| Водоизмещение | 45 000 тонн |

|---|---|

| Длина | 231,6 метра |

| Ширина | 31 метр |

| Высота | 15,4 метра |

| Осадка | 8,5 метра |

| Мощность | 19 000 лошадиных сил |

| Скорость хода | 18 узлов |

| Автономность плавания | 20 000 миль |

| Экипаж | 140 человек |

Видео с научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин»

Источник данного материала: http://www.niskug.ru

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

zagopod.com

Где теперь «Космонавт Юрий Гагарин»?

О Морском космическом флоте СССР многие прочитают впервые. Он давно распродан и отправлен в утиль, как почти вся космическая гордость нашей страны, и память о великих научных судах, обеспечивавших советскую космонавтику, постепенно…

О Морском космическом флоте СССР многие прочитают впервые. Он давно распродан и отправлен в утиль, как почти вся космическая гордость нашей страны, и память о великих научных судах, обеспечивавших советскую космонавтику, постепенно стерлась из истории звездной гонки, а уникальные корабли превратились в корабли-призраки.

Целый отряд экспедиционных судов обеспечивал испытания ракет, участвовал в управлении полетами пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций, контролировал старты дальних космических аппаратов к планетам Солнечной системы. Начиная с первых шагов отечественной космонавтики до развала Советского Союза, Морской космический флот не сорвал ни одного задания.

Тара для моряков…

Для управления полетом космических аппаратов (КА) был создан командно-измерительный комплекс, включающий в себя Центр управления полетами (ЦУП) и большую сеть наземных измерительных пунктов (НИПов). Но для обеспечения хорошей связи космических аппаратов с Землей в любое время суток территории страны было недостаточно. После запуска первого искусственного спутника Земли расчеты баллистиков показали, что из 16 витков, которые делает за сутки космический аппарат, 6 проходят над океанами. Их называли «глухие точки», с территории СССР они были «невидимы», а значит, полет проходил вслепую, без возможности управления. У нас не имелось островов и баз в другом полушарии, для того чтобы оборудовать там НИПы. Решением проблемы стали научные суда, способные обеспечить связь Земли с космосом почти в любой точке океана. Впоследствии благодаря использованию космического флота все 6 труднодоступных витков стали видимы.

Рождение космического флота — 1960 год. По планам С.П. Королева в октябре этого года должны были состояться первые пуски дальних космических аппаратов к Венере и Марсу. По его инициативе в срочном порядке телеметрической аппаратурой оборудуют три судна-сухогруза «Долинск», «Краснодар» и «Ворошилов» (позднее переименован в «Ильичевск»). 1 августа «Краснодар» и «Ворошилов» из Одессы, а затем «Долинск» из Ленинграда выходят в Атлантику для обеспечения контроля вторых стартов (когда с первой космической скорости объект разгоняется до второй, чтобы лететь к дальним планетам). В 1961 году все три судна работали по первому пилотируемому полету вокруг Земли.

12 апреля 1961 г.

— Каждое из судов было оснащено двумя комплектами радиотелеметрических станций «Трал», способных принимать и регистрировать десятки параметров с бортов космических объектов, — вспоминает Василий Васильевич Быструшкин (ветеран Великой Отечественной войны. В 1961 году — начальник экспедиции плавучего телеметрического пункта в Атлантике, оборудованного на теплоходе «Краснодар». Непосредственный участник обеспечения полета Гагарина, главный представитель заказчика по строительству специализированных судов Морского космического флота; лауреат Государственной премии СССР). — До того времени эти станции изготавливались только в автомобильном варианте, а для морских условий их не успевали доработать по срокам. Поэтому автомобильные кузова с размещенной в них аппаратурой, но, разумеется, без шасси, опускали в трюмы теплоходов и крепили там по-морскому. Суда получили координаты рабочих точек в акватории Гвинейского залива Атлантики и должны были отследить работу бортовых систем на участке посадки. «Краснодар», на котором я был начальником экспедиции, назначался главным в составе комплекса, так как на его борту были наиболее опытные специалисты. Южнее по трассе, в полутора тысячах километров, получил рабочую точку теплоход «Ильичевск». Точка работы «Ильичевска» позволяла ему первым зафиксировать прием телеметрии, если бы вдруг на борту программа посадки включилась с опережением. Теплоход «Долинск» занял свое рабочее место севернее острова Фернандо-По (вблизи Камеруна). Его зона радиовидимости позволяла зафиксировать работу бортовой телеметрии в случае задержки времени включения тормозной двигательной установки (ТДУ). Такая расстановка судов позволяла с запасом по времени вести прием телеметрии от начала включения системы бортовой ориентации до конца работы ТДУ при входе космического корабля в плотные слои атмосферы. До 12 апреля проходили ежедневные тренировки операторов, и только антенные устройства станций «Трал» в связи с требованиями режима секретности продолжали оставаться в разобранном виде зачехленными брезентом. Погода в районе работы в этот день (12 апреля) не отличалась от других дней года на экваторе, яркий солнечный день, штиль. Судно медленным ходом идет курсом на юго-запад, антенны выставлены по целеуказаниям. Через час после старта с «Востока» приняли устойчивый сигнал. Система ориентации космического корабля (КК) на посадку работала нормально. Операторы станции «Трал» точно зафиксировали продолжительность работы тормозной двигательной установки. Телеграммы оперативных донесений срочно переданы в Москву, через две-три минуты от начала приема телеметрии они были в ЦУПе. Посадка «Востока» проходила по заданной программе, и из наших донесений было видно: корабль должен приземлиться в расчетной точке. Но в душном трюме судна еще долго кипела работа: в фотолаборатории продолжали проявку многометровых отрезков кинопленки. Еще сырую, не высохшую до конца ленту дешифровщики просматривали на столах, анализировали параметры работы бортовых систем корабля для передачи в ЦУП второго потока телеметрических измерений. На судне царила атмосфера радости и гордости за новый успех в освоении космоса. Первый помощник капитана к этому моменту успел вывесить огромный транспарант: «Да здравствует первый в мире космонавт Юрий Гагарин!» — и торжественно провел импровизированный митинг.

***

В условиях секретности и гонки за первенство в космосе суда МКФ выходили в рейсы под флагом Совтрансфлота с легендой «снабжения тарой советских рыболовных судов». Это вызывало подозрения у властей иностранных портов, куда экспедиции заходили для пополнения запасов воды, продуктов и топлива. Возникали острые ситуации, наши «космические» суда нередко захватывали в море, в портах. Официально нигде не говорилось, что они научные, что занимаются измерениями, и это могло привести к серьезным проблемам. Поэтому в 1967 году в сообщении ТАСС наши суда были объявлены принадлежащими Академии наук и стали выходить под вымпелами академического флота. Теперь их заходы в иностранные порты оформлялись через МИД.

Именно в 1967 году появились и первые специализированные суда Морского космического флота: плавучий командно-измерительный комплекс, научно-исследовательское судно (НИС) «Космонавт Владимир Комаров» и четыре телеметрических пункта — НИС «Боровичи», «Невель», «Кегостров», «Моржовец». Все построены и оборудованы в Ленинграде в связи с расширением программ лунных исследований, в том числе облета Луны советскими космонавтами. Мы уже участвовали в лунной гонке, хотелось быть первыми и здесь.

Гиганты

Под вторую программу лунных исследований (высадка советских космонавтов на Луну) в 1970 году в строй космического флота вошло судно, внешне похожее на пассажирский лайнер. Это было НИС «Академик Сергей Королев», 180-метровое судно с водоизмещением 22 тыс тонн и энергетической установкой мощностью 12 000 л.с. Судно имело неограниченный район плавания. Вскоре появился и второй великий корабль науки, признанный флагманом космического флота СССР, самое крупное в мире научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин». Его построили на Балтийском заводе в Ленинграде в 1971 году. Это был настоящий плавучий центр управления полетом. Оба судна уникальные. Аппаратура, специально разработанная для них, не имела аналогов. Ее создали наши конструкторы на базе отечественной техники: сложные радиотехнические комплексы, способные выдавать необходимые команды на борт космических кораблей, принимать телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем, вести радиопереговоры с космонавтами и многое другое. На борту каждого судна находились экспедиция и экипаж. Экспедиция — те, кто управлял полетом, обеспечивал сеансы связи (инженеры и техники), а экипаж — обслуживающий персонал: судоводители, капитан и помощники-штурманы, палубная команда, машинное отделение. Суда выходили в рейсы на 6-7 месяцев, иногда больше. Например, третий рейс «Королева» составил 9,5 месяцев. Суда космической службы отличались удивительной архитектурой. Белоснежные, с ажурными антеннами, некоторые колоссальных размеров, они стали ярким символом нарастающей космической мощи СССР. Одни только зеркала антенн «Космонавта Юрия Гагарина» в 25 метров или 18-метровые шары радиопрозрачных укрытий антенн на «Космонавте Владимире Комарове» поражали поистине космическими масштабами. Суда МКФ имели прекрасные мореходные качества, они работали во всех районах Мирового океана, в любое время года и в любую погоду. «Космонавт Юрий Гагарин», скажем, мог без захода в порт проделать 20 тыс миль — это почти кругосветное путешествие. С 1977 по 1979 год флот пополнился еще четырьмя телеметрическими суднами: «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Павел Беляев», «Космонавт Георгий Добровольский» и «Космонавт Виктор Пацаев». К 1979 году МКФ состоял из 11 специализированных судов, которые участвовали в управлении пилотируемых полетов, проведении стыковок и расстыковок космических кораблей над океаном. Без них не обходилась ни одна посадка пилотируемых кораблей и старты к дальним планетам.

Пожиратель кораблей

Основной точкой работы крупных судов космического флота была зона у восточного побережья Канады, неподалеку от коварного острова Сейбл. Едва различимый в утреннем тумане небольшой островок, имеющий странность — менять свои размеры и координаты, многие годы двигается по океану, словно одушевленный. Медленно, но угрожающе остров ползет в сторону Атлантики, сдвигаясь в среднем на 230 метров в год. Зимой здесь почти не утихает шторм, а летом вечно висит густой туман. Сотканный из зыбучего песка, остров веками захватывал и затягивал судна в свои дюны, за что был прозван «пожирателем кораблей» и «кладбищем Северной Атлантики». Именно здесь, у острова с дурной славой, и стояли наши «комаровцы», «королевцы» и «гагаринцы», сменяя друг друга, дежуря на «невидимых» витках.

Морская звезда

«Космонавт Юрий Гагарин» поразителен даже на фотографиях. Он был вдвое больше «Титаника» Водоизмещение судна 45 тыс тонн (для сравнения: «Титаник» имел водоизмещение 28 тыс тонн). Судно 232 метра в длину, в высоту — 64. Ширина палубы составляла около 30 метров. Над ней возвышались четыре параболические антенны, две из которых диаметром 25,5 метра, вместе с фундаментами общий вес их составлял около 1000 тонн. Уникальные антенны вращались в трех плоскостях. Одиннадцатипалубный турбоход с энергетической установкой 19 000 л.с. имел скорость хода 18 узлов. Несмотря на высокую мощность передатчиков дальней космической связи, лучи антенн были очень «тонкие» и нужно было точно держать наведение на объект в условиях качки. Благодаря многофункциональному радиотехническому комплексу «Фотон» судно могло работать одновременно с двумя космическими объектами. Для связи НИС и космонавтов с Москвой использовались спутники-ретрансляторы «Молния», таким образом, полный обмен всей информацией шел в реальном времени. На судне располагалось 1500 помещений общей площадью 20 000 кв. метров. Чтобы обойти их все, потребовалось бы двое суток. Здесь было оборудовано более сотни лабораторий. Общая численность команды на борту достигала 330 человек. «В отличие от первенцев космического флота, на «Гагарине» были созданы все необходимые условия комфорта, — рассказывает ветеран МКФ Анатолий Капитанов. — В носовой части флагмана расположили современный (для тех лет) кинозал на 250 зрителей, а под ним — спортзал. Здесь было три бассейна, зоны отдыха с бильярдной. Мощность корабельных кондиционеров в три раза превышала установленную в Кремлевском дворце съездов систему кондиционирования. Все эти блага от ленинградских корабелов были вполне оправданными. Мы выходили в 6—7- месячные рейсы для работы на разных морских широтах. Нас сопровождали тяжелые физические и психологические нагрузки. Особенно донимала частая смена времени работы, в течение рейса оно трижды сдвигалось в ночь и обратно. Бывало, за сутки из-за перерывов в управлении полетами на работу выходили дважды. Часто общее время работы превышало 10 часов. Хорошо, конечно, что, в отличие от наземного образа жизни, не нужно «ехать» на работу на транспорте, беспокоиться о каких-то покупках, все было по распорядку и бесплатно».

Кораблекрушение

1996 год. В Одессе, в порту Южный одиноко стоял у причала необыкновенный корабль. На боку его виднелось странное имя «АГАР», не говорящее ничего тем, кто впервые увидал стального гиганта, прибывшего откуда-то из великого прошлого. Это был наш флагман, лучшее научное судно страны и, пожалуй, мира. Как оно попало сюда? В 1991 году «Космонавта Юрия Гагарина» покинула его основная экспедиция. После распада Союза, сокращения космических программ космонавтика переживала тяжелейшее время — она оказалась не у дел. Один из главных символов космической флотилии НИС «Гагарин» теперь представляло собой страшное зрелище: проржавевший, оскверненный вандалами, замусоренный и разграбленный. Морской космический флот был полностью расформирован в 1995 году. В 1991 году «Гагарина» приватизировала Украина, и вскоре титан оказался не по карману Черноморскому пароходству. До сих пор неизвестно, что стало с судовой библиотекой и музеем, куда пропал портрет Ю. Гагарина, подаренный экипажу Анной Тимофеевной Гагариной. В 1996 году «Космонавт Юрий Гагарин» был продан по цене 170 долларов за тонну. Стыдно было продавать научную гордость на металлолом, поэтому название судна замазали краской, оставив только буквы «АГАР». «Космонавт Юрий Гагарин», совершивший 22 экспедиционных рейса, отправился в последний путь, в Индию. Там, в порту Аланг, в считанные дни его разрезали на большие, бесформенные куски. Возможно, этот металл еще вернется к нам виде кастрюль или сувенирных значков, или в форме других кораблей, но об этом уже никто не узнает. На сегодняшний день от всего МКФ осталось только одно судно — «Космонавт Виктор Пацаев», оно стоит в порту Калининграда, у причала «Музея Мирового океана». Иногда оно привлекается к работам по МКС — проводит периодические сеансы связи. Но в море не выходит, стоит «на привязи».

Сегодня во многих странах мира есть морские суда, построенные для слежения за космосом. Несколько у США и Франции, постоянно расширяет космический флот Китай: у наших восточных соседей уже 5 специализированных судов, оснащенных системами для приема телеметрии и управления КК. Не имея большой сети НИПов и зарубежных баз, китайцы прекрасно понимают — для развития космонавтики им жизненно необходимы суда МКФ.

www.novayagazeta.ru

Трагичная история научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин»: ekozlov

«Космонавт Юрий Гагарин» — научно-исследовательское судно, флагман судов Службы космических исследований СССР. Построено на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде в 1971 году. Длина одиннадцатипалубного теплохода 231,6 м, ширина 32 м, мощность главного двигателя 14 000 кВт, скорость хода 18 узлов, водоизмещение 45 000 т. Экипаж 136 чел., состав экспедиции 212 чел. На борту 1250 помещений, в т.ч. 86 лабораторий. Было предназначено для решения задач управления и связи одновременно с несколькими КА и Центром управления полетом через КА «Молния». На борту судна 75 антенн, в т.ч. две антенны с параболическими отражателями диаметром 25 м. Судно могло находится в автономном плавании в течение 130 суток. Район работы – Атлантический океан.

Mорской космический флот — большой отряд советских экспедиционных судов и военных кораблей, принимавший непосредственное участие в создании ракетно-ядерного щита СССР, обеспечении летно-конструкторских испытаний космических; аппаратов, управлении полетами пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций, запускаемых с советских полигонов. Суда Морского космического флота; участвовали; в ряде работ по международным космическим программам.

Идея создания морских измерительных пунктов была высказана академиком С.П. Королевым после успешного запуска первого искусственного спутника Земли, когда его ОКБ-1 приступило к практическому воплощению в жизнь программы полетов человека в Космос.

В 1959 году появилась необходимость осуществления контроля точности падения головных частей советских баллистических ракет при их испытательных запусках в центральную часть Тихого океана. С этой целью был создан первый плавучий измерительный комплекс в составе кораблей ВМФ СССР: «Сибирь», «Сахалин», «Сучан», «Чукотка». В качестве легенды этому соединению дали название «Тихоокеанская гидрографическая экспедиция-4» (ТОГЭ-4).

Полным ходом шла работа по созданию первых автоматических межпланетных станций типа «Марс» и «Венера», пилотируемого космического корабля «Восток». Баллистики определили, что для осуществления контроля второго старта советских межпланетных космических станций с промежуточной орбиты, контроля включения тормозных двигателей космических кораблей для спуска с орбиты на территорию СССР, единственным районом измерений может быть экваториальная зона Атлантики. Как показали расчеты, при орбитальных полетах вокруг Земли из 16-ти суточных витков 6 проходят над Атлантическим океаном и «невидимы» с наземных измерительных пунктов на территории СССР. Реально назрел вопрос о создании специализированных судов, способных контролировать полеты пилотируемых кораблей и осуществлять необходимую радиосвязь с их экипажами из акватории Атлантики.

В срочном порядке была установлена телеметрическая радиоаппаратура на трех торговых судах Министерства морского флота СССР: «Ворошилов», «Краснодар» и «Долинск». Экспедиции этих судов, укомплектованные инженерами и техниками подмосковного научно-исследовательского института, в августе 1960 года вышли в свои первые рейсы. После работ по запускам первых автоматических межпланетных станций и контролю полетов беспилотных космических кораблей, эти суда обеспечили прием телеметрической информации при посадке космического корабля «Восток» с первым космонавтом Планеты Ю.А. Гагариным. К работе по телеметрическому контролю за полетом космического корабля «Восток» над Тихим океаном были привлечены три корабля ТОГЭ-4.

При последующих запусках автоматических межпланетных станций и космических кораблей суда Атлантического комплекса и корабли в Тихом океане привлекались к работам по аналогичной схеме.

В 1963 году юридически было зафиксировано создание «Морского космического флота» в едином с наземным командно-измерительным комплексом СССР контуре управления космическими полетами.

В связи с расширением программы исследований и освоения космического пространства и, в частности, под первую лунную программу СССР, потребовалось пять хорошо оснащенных специализированных судов. В 1967 году, в Ленинграде, в рекордно короткие сроки были построены суда: командно-измерительный комплекс «Космонавт; Владимир Комаров» четыре телеметрических судна-измерителя: «Боровичи», »Невель», »Кегостров», »Моржовец». Новые суда по своему внешнему виду резко отличались от торговых судов и военных кораблей. Было принято решение о включении их в состав научных, с правом носить вымпел научно-экспедиционного флота Академии Наук СССР. Экипажи этих судов состояли из гражданских моряков Минморфлота СССР, а экспедиции формировались из числа научных сотрудников НИИ, гражданских инженеров и техников.

В 1969 году для руководства и управления «Морским космическим флотом» в Москве создана «Служба космических исследований Отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР» (СКИ ОМЭР АН СССР).

Под вторую советскую программу исследований планеты Луна, в 1970-1971 годах, в строй космического флота вошли уникальные суда: «Академик Сергей Королев» и «Космонавт Юрий Гагарин». Они воплотили в себе новейшие достижения отечественной науки и техники и были способны самостоятельно выполнять все задачи, связанные с обеспечением полетов различных космических аппаратов, пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций.

С 1977 по 1979 годы в состав «Морского космического флота» вошло еще четыре телеметрических судна, на бортах которых были начертаны имена героев-космонавтов: «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Георгий Добровольский», «Космонавт Павел Беляев» и «Космонавт Виктор Пацаев». Три крупных судна «Службы» были приписаны Черноморскому морскому пароходству СССР в Одессе, телеметрические суда v Балтийскому морскому пароходству СССР в Ленинграде.

В 1979 году «Морской космический флот» состоял из 11-ти специализированных судов и вплоть до развала СССР участвовал в обеспечении полетов космических аппаратов различного назначения.

К 2004 году от «Морского космического флота» сохранилось только два судна в г.Калининграде: «Космонавт Георгий Добровольский» и «Космонавт Виктор Пацаев» (последний открыт в качестве музея на плаву у причала Музея мирового океана). Владелец этих судов, периодически привлекаемых к работам по МКС — «Росавиакосмос». Остальные девять судов «Морского космического флота» досрочно списаны и утилизированы (в т.ч. приватизированные Украиной НИС «АСК» и НИС «КЮГ» проданы по цене металлолома В Индию в 1996 г.).

Тихоокеанский плавучий измерительный комплекс совершенствовался по мере развития советской ракетно-космической техники. Вслед за ТОГЭ-4 в 1963г. появилась ТОГЭ-5 (ЭОС «Чажма», ЭОС «Чумикан» ). В 1984г.,1990г. флот пополнился корабельными измерительными комплексами «Маршал Неделин», «Маршал Крылов».

В составе Тихоокеанского флота под флагом ВМФ СССР несли службу восемь кораблей, шесть из них списаны и утилизированы, один продан на переоборудование. В составе Тихоокеанского флота России несет службу КИК «Маршал Крылов».

Научно-исследовательские суда, участвующие в программах освоения космического пространства, составляют особый класс океанских судов. У них все необычно: архитектурный облик, оборудование помещений, условия плавания.

Архитектурный облик судов космического флота определяется прежде всего мощными конструкциями антенных систем. Например, такие архитектурные элементы, как 25-метровые зеркала «Космонавта Юрия Гагарина» или 18-метровые белоснежные шары радиопрозрачных укрытий для антенн на «Космонавте Владимире Комарове» привлекают к себе внимание в первую очередь и сразу же создают преобладающее впечатление. Более внимательный взгляд обнаруживает десятки других антенн, самых разнообразных по размерам и конструкции. Такого обилия антенн нет, конечно, ни на одном судне другого назначения.

Антенны и научное оборудование, которым оснащены экспедиционные лаборатории НИС, предъявляют специфические требования к мореходным качествам и техническим характеристикам этих судов. Высокие мореходные качества нужны судам для выполнения научных задач, которые приходится решать во всех районах Мирового океана, в любое время года и любую погоду. Экспедиционные суда должны идти в те точки океана, которые определены баллистическими расчетами, и выполнять там назначенную работу. Они не могут подчас даже свободно выбирать свой курс во время сеанса связи, чтобы облегчить плавание при волнении моря: курс жестко определяется задачами сеанса, направлением трассы полета и углами обзора корабельных антенн. Суда должны хорошо управляться, особенно на малых скоро-стях и в дрейфе — возможных режимах движения во время сеансов связи.

Одно из главных требований, предъявляемых к судам космического флота, — их высокая автономность. Автономность характеризует способность судна длительное время находиться в море без захода в порты для пополнения запасов топлива, смазочных масел, пресной воды и провизии. Высокая автономность позволяет судну не прерывать программу сеансов связи, не тратить время на переходы из района работы в порт для пополнения судовых запасов. При большой, как правило, удаленности этих районов, потеря времени на переходы была бы значительной и, возможно, потребовала бы увеличения числа научно-исследовательских судов, обеспечивающих в океане космические полеты.

Автономность судов космического флота ограничивается, главным образом, запасами пресной воды и провизии. Например, средние по водоизмещению суда типа «Космонавт Владислав Волков» могут находиться в плавании, не пополняя запасов провизии, 90 суток, запас пресной воды на них рассчитан на 30 суток. Для достижения высокой автономности на судах оборудованы вместительные провизионные кладовые, оснащенные мощным холодильным оборудованием. Автономность по запасу воды можно увеличить, используя имеющиеся на судах опреснительные установки.

Суда космического флота часто проводят сеансы связи, находясь в дрейфе или на якоре. Поэтому топливо для машин тратится главным образом на переходах. Запасы топлива определяют другую важную характеристику судна — дальность непрерывного плавания. Имея большую дальность плавания, судно может не прерывать работу с космическими объектами для захода в порт, чтобы принять топливо. Это, так же как и автономность, по существу увеличивает эффективность использования космического флота. Чтобы судить о реальных величинах дальности плавания, укажем, например, что для «Космонавта Юрия Гагарина» она составляет 20 тысяч миль. Это расстояние лишь немногим меньше, чем воображаемый океанский переход вокруг земного шара по экватору.

Следующая характеристика НИС — остойчивость и связанные с ней параметры качки на волнении. Радиотехническая и электронная аппаратура, составляющая основу экспедиционного оборудования НИС космического флота, имеет очень невыгодное для остойчивости распределение весов. Наиболее тяжелые элементы этой аппаратуры -антенны с их фундаментами и мощными электрическими приводами -располагаются высоко над палубами и надстройками, в то время как во внутренних помещениях находятся в основном электронные блоки с относительно небольшими весами. Например, четыре главные космические антенны научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин» вместе с фундаментами имеют общий вес около 1000 т и установлены на палубах, расположенных на 15-25м выше уровня ватерлинии, так что центр масс судна смещается значительно вверх, что требует дополнительных мер для сохранения остойчивости.

Трудности с остойчивостью возникают также из-за большой парусности космических антенн. Например, четыре параболических зеркала «Космонавта Юрия Гагарина» диаметром по 12 и 25м имеют общую площадь 1200 м 2. Будучи поставлены «на ребро» и обращены на борт (характерное положение для начала связи), такие антенны превращаются в гигантские паруса, стремящиеся опрокинуть судно. Поэтому сеансы связи не проводятся при сильном ветре. Само собой разумеется, что, когда антенны в промежутках между сеансами связи застопорены в положении «по-походному» (направлены в зенит), их парусность во много раз меньше и уже не представляет опасности для плавания.

Качка судна на волнении создает значительные помехи для сеансов связи. Во-первых, она приводит к возрастанию нагрузок на различные механизмы (например, антенного комплекса) и ухудшает точность их действия. Во-вторых, качка снижает работоспособность научного и инженерно-технического персонала, участвующего в проведении сеансов связи. Поэтому уменьшение качки — очень важная задача, учитываемая при создании научно-исследовательских судов.

Радиотехнические системы, размещенные на научно-исследовательских судах, предъявляют повышенные требования к прочности и жесткости судового корпуса. Необходимы подкрепления в местах установки массивных антенн и других элементов оборудования, обладающих значительным весом. При установке на судне нескольких остронаправленных антенн повышенная жесткость корпуса служит необходимым условием их совместной работы. Для плавания в приполярных широтах суда космического флота имеют ледовые подкрепления корпуса.

Из-за продолжительности экспедиционных рейсов обращается серьезное внимание на обитаемость этих судов, то есть на условия труда и быта участников океанских плаваний. Проектировщики судов космического флота постарались создать на них благоприятные условия как для успешной работы, так и для отдыха. Это наиболее полно осуществлено на универсальных судах, но и на малых судах сделано все возможное для удобного размещения членов экипажа и экспедиции и для их отдыха.

Было приписано к порту Одессы. С 1971 по 1991 год судно выполнило 20 экспедиционных рейсов в Атлантическом океане. В его задачи входило управление полётами искусственных спутников Земли и пилотируемых космических аппаратов, а также автоматических межпланетных станций.

После распада СССР судно перешло в ведение Министерства обороны Украины, по назначению не использовалось. В 1996 году судно было продано на металлолом по цене 170 долларов за тонну и было утилизировано.

К 1996 году Черноморское морское пароходство стало неспособным содержать судно и платить зарплату экипажу. Подменная команда, чтобы выжить, меняла на продукты питания снятые приборы, двери и кабели — всё пригодное для наземного использования. После нашествия мародёров никто точно не знает, что стало с судовой библиотекой, куда делся судовой музей с подарками космонавтов и портретом Ю.Гагарина, подаренным экипажу Анной Тимофеевной Гагариной.

В московский Музей морского космического флота В.Капранов принёс ключ с биркой от своей каюты. Это пока единственная реликвия с любимого судна.

«Юрий Гагарин» и другое научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королев» оказались на рейде порта Южный без должного присмотра. Постепенно из лабораторий судов начала пропадать аппаратура, все медленно ржавело и приходило в негодное состояние.

К началу 1996 года не используемые по прямому назначению и неухоженные корабли «Академик Сергей Королёв» и «Космонавт Юрий Гагарин» годились только для сдачи на утилизацию. Так оно и произошло. Первым был продан «Королёв», подошла очередь «Гагарина». Но, ведь стыдно продавать на металлолом судно с таким известным всему миру именем? Какой выход? Изменить название. Так поступали не раз, например, когда на утилизацию отправляли «Россию» и другие суда с яркими именами. На этот раз закра-сили часть названия, от фамилии «Гагарин» оставили лишь четыре буквы, получилось «АГАР».

В свой последний рейс к месту утилизации, индийский порт Аланг, судно вышло из порта Южный (Одесса) в июле 1996 года.

В итоге Фонд государственного имущества Украины решил продать суда австрийской фирме «Зюйд Меркур» по цене металлолома, австрийцы получили корабли по цене 170 долларов за тонну. На такой грустной ноте закончилась жизнь одного из наиболее знаменитых и совершенных судов советского космического флота.

Технические данные судна «Космонавт Юрий Гагарин»

| Водоизмещение | 45 000 тонн |

|---|---|

| Длина | 231,6 метра |

| Ширина | 31 метр |

| Высота | 15,4 метра |

| Осадка | 8,5 метра |

| Мощность | 19 000 лошадиных сил |

| Скорость хода | 18 узлов |

| Автономность плавания | 20 000 миль |

| Экипаж | 140 человек |

Видео с научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин»

—

Данный пост входит в серию постов о военной истории СССР. В серию входят материалы из открытых источников о известных и не очень фактов, касающихся великих свершениях Советского Союза в сфере научного и технического прогресса. Многие из этих научных разработок и технологий были либо забыты, либо более не используются, поэтому узнать о них бывает очень познавательно.

Источник данного материала: http://www.niskug.ru

Если вам понравилась запись, сделайте репост или расскажите друзьям о ней. Я на других сервисах: и в блоге EKozlov.ruekozlov.livejournal.com

Космонавт Юрий Гагарин — научно-исследовательское судно

«Космонавт Юрий Гагарин» – крупное научно-исследовательское судно, являвшееся флагманом судов Службы космических исследований СССР. Корабль был построен на Балтийском судостроительном заводе в городе Ленинграде в 1971 году. Всего на борту корабля находилось 1 250 различных помещений, в том числе 86 лабораторий. Корабль был предназначен для решения задач связи и управления одновременно с несколькими космическими аппаратами, а также Центром управления полетами.

Научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин» — видео

Для этих целей на борту корабля находилось 75 антенн, в том числе и 2-е больших антенны с параболическими отражателями диаметром по 25 метров. Районом действия корабля был Атлантический океан, он мог находиться в автономном плавании на протяжении 130 суток.

Научно-исследовательское судно (НИС) «Космонавт Юрий Гагарин» (проект 1909) было создано на базе танкера пр. 1552 и являлось самым крупным и наиболее совершенным по техническому оснащению экспедиционным кораблем в мире. При этом в СССР суда, которые принимали участие в исследовании космоса, составляли особый класс океанских кораблей. Данные суда имели достаточно необычный внешний вид, отличаяь от остальных кораблей своим оборудование, архитектурным обликом, особыми условиями плавания.