Истребитель по образованию — Испытатели

Владимир Сергеевич Ильюшин

— Владимир Сергеевич, разрешите начать с, может быть, нескромного вопроса. Вы – Ильюшин, сын всемирно известного авиаконструктора Ильюшина. На взгляд постороннего человека было бы вполне логично, если бы вы делали свою профессиональную карьеру в отцовской фирме. Но вы никогда у отца не работали. Почему?

– По нескольким причинам. Во-первых, я по образованию истребитель.

А во-вторых, пойди я смолоду работать к отцу, я бы всю жизнь был «сыночком».

– А отец хотел видеть вас продолжателем своего дела?

– Да, конечно. Но не летчиком- испытателем, а конструктором.

– Уговаривал?

– Не то слово. Мы, собственно, из-за этого с ним очень крупно поругались. Так крупно, что не разговаривали лет пятнадцать.

– Ого!

– Да-да. Сейчас скажу поточнее. Где-то с 56v57-го и до, наверное, 73-го, когда он, видимо, смирился. Я уже тогда был генералом, Героем и прочее.

– У вас были раздумья на распутье при выборе профессии? Или так: авиация и только авиация? Говорят, дети цирковых вырастают только цирковыми…

– Только так. Я же с детства варился в этом котле. Домашние разговоры, отцовские знакомые, имена-то какие, вспомните! Перелеты, рекорды… Нет, выбор был однозначным и естественным. Знаете, кто меня учил летать? Коккинаки. Я 16-летним пацаном у него работал механиком. Владимир Константинович часто брал меня с собой в полеты, со временем стал давать «порулить», ну а потом и выпустил одного в небо. Позже я для официоза окончил аэроклуб. Летать-то уже умел. Курс летного училища прошел уже попутно, учась одновременно в академии Жуковского. В академии впервые вылетел на реактивном «Як-17». Вот так и пошло-поехало. Потому много и успел, что рано начал. А мог бы и не успеть. Потому что между тем, на чем тогда учились летать, и тем, что уже стояло на вооружении, была огромная дистанция.

Где-то в 47-м, кажется, реактивные появились, а учились все еще на «Ут-2», «Як-18» – разница-то какая! Ее надо было «проглотить» заранее.

– За что вы получили Героя?

– За испытания первого комплекса перехвата воздушных целей, то есть за «Су-9» со всем, что к нему прилагалось. Это был не просто самолет, а именно комплекс: собственно самолет, система наведения, локаторы, оружие, управление оружием… Подняли мы его в 1957 году, а уже 9 апреля 1961 года его приняли на вооружение. Вот цикл. Четыре года – очень быстро. В 60-м дали Звезду Героя. Брежнев вручал.

– После академии вы все время работали у Сухого?

– Нет, я начал на серийном заводе в Новосибирске в 1952 году. Там «МиГи» делали. После академии и школы летчиков-испытателей надо было поднабраться опыта. Летал на всех типах, какие только были. И днем, и ночью, и в сложняке – всему научили. В 53-м меня перевели в ЛИИ. Там я стал летать на лабораториях, созданных для первых самолетов Сухого; первых, я имею в виду, после восстановления КБ. Его ведь закрыли в 49-м, а в 52-м восстановили.

– Почему закрывали?

– Это вопрос не ко мне. Но я скажу так. Самолеты Пал Осича всегда были если не на корпус, то на полкорпуса впереди, говоря «лошадиным» языком. Не всем это нравилось. Частенько говорили, что его разработки – это авантюра техническая и т. д. Нет, не авантюра. Сухой еще в середине 40-х сделал сверхзвуковой самолет. Но КБ закрыли. А самолет расстреляли.

– Извините, перебил. В 53-м вы начали летать на лабораториях…

– Да, и, поскольку Пал Осич знал о результатах этих полетов, он позвал меня к себе. У него тогда не было своего летчика. С 1957 года я стал летать у него в КБ, оставаясь в штате ЛИИ. А когда я провел испытания вооружения на первых самолетах, генеральный предложил мне перейти к нему совсем.

Старшим летчиком. И первой моей опытной машиной была «Су-Девятая». Ну и дальше все машины были моими от и до. По «Су-27» включительно. Летал я до 1981 года.

– А знаменитую «кобру» в воздухе делали?

– Нет, «кобру» я, естественно, не делал, никто тогда даже не думал, что такое возможно. Когда построили «Су-27», я сказал: «Мы сами пока еще не знаем, что сотворили». У этой машины оказалось столько возможностей… Не столько ее учили делать что-то известное, сколько она нас учила чему-то новому. Но это нормально. «Су-27» в сравнении с любой машиной тех лет – это ДРУГОЙ самолет. Четвертого поколения. «Кобру» впервые выполнили именно на «Су-27». На публику – в Париже в 1989 году. Виктор Георгиевич Пугачев. Фигуру и называют «коброй Пугачева».

– Сейчас летаете просто так, для себя? Ностальгия, «тоскуют руки по штурвалу»…

– Нет. Не летаю. Ну так, иногда, если с кем-нибудь летишь, сядешь, подержишься… Но это не то. Надо или летать все время, или вообще не летать. Ностальгии не чувствую. Хотя во сне летаю постоянно.

– Они все любимые. Это, как собственные дети.

– Кстати, а почему у всех нечетные номера?

– Это давно было заведено, во время войны. Бомбёры и штурмовики – четные, а истребители – нечетные. Так решили. Вот «Сухие», например: 7, 9, 11, тринадцатых нет, 15, 17, 27… Правда, у нас штурмовик «Су-25» нечетный, но это маленькая машинка, решили ее назвать, как истребитель.

– Принципиально обходитесь без тринадцатых?

– В общем, да. Тринадцатую по счету машину делают обычно статической, ее ломают на стендах. Прочность проверяют.

– Какие еще приметы есть у летчиков-испытателей? Суеверный народ? Черные кошки там, плевки через плечо…

– Лично я не верю ни в какие приметы. Ну представьте себе, что бы было, если бы я шарахался от черных кошек.

Невозможно было бы работать. Почти каждый день ездишь в Жуковский, обычно рано-рано поутру, когда дороги пустые, – так этих кошек столько шныряет… Нет, никаких примет. И талисманов тоже нет. Голова другим забита.

– У КБ Сухого сейчас тяжелые времена?

– Да как вам сказать… Живем пока. Наш генеральный, Михаил Петрович Симонов, еще задолго до перестройки решил заняться коммерческими самолетами. Сейчас их делаем и успешно продаем по всему миру. Есть и «акробатические» самолеты, на них наша сборная побеждает регулярно.

– А богатых клиентов катаете?

– Клиентов мы катаем на «Су-27». (Смеется.) Гони монету, и нет вопросов.

– Владимир Сергеевич, долгое время упорно ходили слухи, что вы, дескать, были в космосе раньше Гагарина. Но, мол, по каким-то причинам «наверху» решили это скрыть. Лично я слышал такое о вас и о Мосолове.

– Слухи они и есть слухи. Я их тоже много раз слышал. Но только о себе.

О Жорке нет. Жорка ведь поломался в самом начале 60-х, у него самолет развалился в воздухе, он прыгнул и покалечился здорово. Травма черепа была, трепанацию делали несколько раз. Помню, я ночью искал для него врачей по всей Москве… Конечно, после такой травмы он уже не летал. Ни одна бы комиссия не допустила.

– А вам случалось попадать в смертельные ситуации?

– Ох-х… Конечно. Собственно, вся профессия с этим связана. Катапультировался только один раз. Другого выхода не было. Вообще я считаю, что надо сажать машину во что бы то ни стало. Пытаться сажать. Ну и, естественно, не доводить до того, чтобы надо было ее покидать. Мне приходилось сажать и горящие, и полуразрушенные…

– По кодексу чести или по инструкции?

– В инструкции все четко расписано, когда покидать машину и как. И нарушать ее никто не имеет права. Но… прыгать как-то нехорошо. Стараются все-таки спасти. Потому что надо привезти данные, они же на самолете, это же километры лент. Что-то случилось, прыгнешь, это «что-то» и останется чем-то. Неизвестным. Потом ты снова на это «что-то» и нарвешься. Или не ты, а другой. А когда ты привез материал, то хоть разобраться можно. Вообще самое главное для испытателя – вернуться обратно.

– Пожалуйста, расскажите о самой «веселой» посадке.

– В 1958 году у меня случилась первая в Союзе посадка без двигателя на «Су-11». Двигатель грохнул, запомпировал, что-то там за что-то зацепилось. Долго я его запускал, но так ничего и не вышло. Садиться надо, а как? На реактивном да без двигателя. Тогда никто этого не делал, никакой теории не было. У меня было высоты тыщь семь над центром аэродрома, я снизился с двадцати двух; надо было вписать посадку в одну спираль. А машина снижалась с вертикальной скоростью 55 м/сек., так падает человек с нераскрытым парашютом. Надо было остановить падение вовремя; вывести-то не проблема, но когда, в какой момент?! Рано нельзя, долго объяснять, почему. Ну и, естественно, не поздно… Почему мне пришло в голову, что нужно заняться этим на высоте 300 метров, вот убейте, не знаю; рука сама начала тихо выводить так, что вертикальная скорость стала нулевой, когда до бетона оставалось метра два. Дальше посадить-то – дело техники. Все. Сел.

А если бы ручку потянул секундой раньше или позже… Это потом уже теория появилась, как сажать самолет с остановленным двигателем, стали тренироваться, со временем уже спокойно это делали, даже азарт какой-то появился спортивный. А тогда…

– О смерти думали?

– Нет. Времени не было. Потом коленки дрожали. Когда уже по полосе катился.

– После таких переделок не приходила мысль бросить работу?

– Да что вы. Наоборот. Подогревало. Кстати, чем раньше на испытаниях какая-нибудь гадость случится, тем лучше. Всегда неприятно, если на новой машине долго ничего не происходит. Начинаешь сжиматься, нервничать. Ведь не может быть, чтобы все шло, как по маслу. Это не-нор-маль-но. И чем дольше на ней летаешь, тем страшнее. Потому что, если что-то прохлопал и это сошло, то на следующих этапах, более сложных, оно обязательно всплывет.

А там уже будет хуже. На первом-то полете скорость маленькая, шасси не убирается, аэродром рядышком.

Поэтому нервы в комок и ждешь. Вот оно! Случилось! Выявилось! Ну слава Богу. Теперь наверняка какое-то время ничего не будет. Расслабишься и… скоро начинаешь ждать чего-то следующего.

– А самая первая авария запомнилась?

– Еще бы. Первое мое происшествие случилось в августе 1943 года, 16 лет мне было. Коккинаки меня только-только летать научил, я на «По-2» возил с центрального аэродрома в Монино бумаги всякие, чертежи (там базировались «Ил-4», которые ходили за линию фронта). Утречком возвращаюсь в Москву, снижаюсь. И понять ничего не могу: внизу то крест выложат (нельзя садиться), то Т (можно), то крест, то Т. Связи у меня не было, только гадать оставалось, чего это они там. Ладно, захожу на посадку. Случайно оборачиваюсь назад, а там — чей-то винт! «Як» у меня на хвосте висит, тоже идет на посадку, и, судя по всему, летчик меня не видит – у «Яка» нос-то здоровый. На высоте около метра колесом лупит мне по верхнему крылу, по баку, я мгновенно весь в бензине, моя машина носом в бетон. Хорошо, не загорелась. Я цел остался. «Яку» тоже ничего, ну что такое «По-2»? Перкаль. «Як» ушел на второй круг, сел на грунт рядом с полосой. Пилотом оказался Леша Катрич, в то время капитан, Герой Советского Союза, он впоследствии командовал нашей авиацией в Германии.

– Жена знала о ваших летно-испытательских приключениях?

– Нет, Натела не знала ничего.

Я о работе с ней вообще не говорил. Не отговаривала, знала, что бесполезно. Конечно, переживала. Но виду не подавала. В 30 лет стала седой от моей работы, с тех пор красит волосы. Она все понимала хотя бы потому, как часто бывали поминки…

– Чем подготовка летчика-испытателя отличается от подготовки обычного летчика?

– Учат летать на всех типах самолетов. Чем больше охватишь, тем быстрее привыкнешь к тому, на котором еще никто не пробовал. Лично мне довелось полетать на 145 типах, включая модификации, на наших и американских.

Вот если говорить об автомобилях… Вы всю жизнь ездили только на машине с автоматом и вдруг пересаживаетесь на «ручную». Вдруг – педаль сцепления. Непривычно. А «многотипность» подготовки помогает быстрее перестраиваться. Ну на самолетах это, конечно, посложнее, но в принципе то же самое.

– Коль уж вы заговорили об автомобилях, давайте продолжим тему. Все-таки журнал-то у нас автомобильный.

Скажите, КБ Сухого в принципе могло бы разрабатывать автомобили? Вон как удачно SAAB в свое время перестроился с самолетов да на авто.

– В принципе, наверное, можно, но ведь очень неразумно изобретать велосипед, когда его уже давно придумали.

Автомобильные фирмы имеют огромный опыт, а у нас-то его нет. SAAB, думаю, не за один день стал автомобильным. Конечно, что-то можно было бы сляпать. Какие-то новые идеи внедрить, новые материалы авиационные. Но сразу попасть в «десятку» просто невозможно. Полагаю, что и автомобильные фирмы, даже самые серьезные, вряд ли смогли бы сделать «Су-27».

– Есть ли какая-то схожесть ощущений при управлении самолетом и автомобилем?

– Нет. Ничего похожего. В автомобиле все рядом. В смысле за окном. Скорость чувствуется. А в небе… В пустоте ведь ориентиров нет. Когда наверху на сверхзвуке идете, у вас впечатление, что вы просто висите. Скорость ощущается, только когда летите низко над облаками.

– Вы любите скорость?

– Я не сторонник скорости на автомобиле. Раньше часто на юга ездил, тогда и понял, что высокой скоростью ничего не выигрываешь. Особенно на дальних маршрутах. Вот, допустим, едем из Москвы в Крым. Держишь 120 км/ч, а потом высчитываешь среднюю за день – получается где-то 56 км/ч.

А едешь 70 км/ч – средняя дневная выходит 53v54 км/ч. Выигрыш от скорости минимальный, да и тот – не выигрыш. Потому что в первом случае приезжаешь на ночлег с красными натертыми руками и падаешь от усталости, и спишь, как убитый. И пока отсыпаешься, все тихоходные грузовички, которых ты обогнал, тебя вновь обходят. А во втором случае усталости почти не чувствуется, слегка отдохнул, и можешь ехать дальше.

Быстро гнать имеет смысл только на пустом хайвэе, где сколько держишь на спидометре, столько в среднем за поездку и выходит. А на наших дорогах светофоры, железнодорожные переезды и населенные пункты сжирают всю скорость. Лучше не быстро ехать, но все время.

– Заснуть ведь можно.

– Это зависит от организма. Я никогда не засыпал за рулем. Как-то на «Победе» доехал от Москвы до Ялты, не останавливаясь (заправки и кофеек из термоса не в счет), за 22 часа. Без сна. Спать не хотелось. Это, как ночные полеты, там ведь тоже подолгу не спишь. Один раз, уже в другой поездке, прикорнул на пару часов, потом пожалел. Мы с моим ведущим подняли очередной «Су», отлетали и решили сгонять на Кавказ отдохнуть. До Ростова все нормально, потом он начал засыпать за рулем, а когда я за руль садился, он все равно не спал, боялся, что засну я. Давай, говорит, остановимся, поспим. Я ему: да брось ты, я в норме, сейчас до Туапсе промашем. Нет, давай поспим. Ну ладно, уломал. Поспали. Я снова за руль сел – и все. Клюю носом, не могу. Режим сломался. Приехали – я весь разбитый. Нет, мне так плохо. Я всегда мобилизуюсь на долгую непрерывную работу.

– Вы хорошо разбираетесь в автомобилях? Какие машины у вас были и есть?

– Автомобили я знаю свои, на которых езжу. Как технический человек, начинаю всегда с инструкции. Машин у меня было много. Начал я с «ЗиС-101», меня в детстве отец учил. Потом у него, а значит, и у меня, была «Эмка», потом Mercedes маленький, «четверка», затем Mercedes-«шестерка», дальше Horch… Потом Владимиру Константиновичу Коккинаки подарили Buick 1939 года, я и на нем ездил. Первым моим собственным автомобилем был «Москвич», тот, обычный, который Opel Kadett, грубо говоря. После него была «Победа». Потом взял 21-ю «Волгу», очень долго мне служила. Мои ребята-коллеги понакупили 24-х, сразу когда те появились. Где теперь эти 24-е, не знаю, по-моему, года через три их просто повыкидывали. А моя старушка все ходила и ходила. Ну и, наконец, еще имея «Волгу», купил превосходный «Шевроль» (это слово Ильюшин выговаривает так ласково, что рука не поднимается писать его по-другому, потеряется интонация; а вообще-то речь идет о Chevrolet Bel Air 1967 года. – С. С.). Как-то с «Шевроля» я пересел снова на «Волгу» и… как бы это сказать о разнице ощущений. Колеса квадратные, тормозов нет, двигателя тоже нет, руль не свернешь… И я ее продал.

– Интересно. Чтобы наши люди ругали 21-ю «Волгу» – такого я что-то не припомню…

– Да нет, она, конечно, хорошая машина, но – в сравнении с чем? На моем «Шевроле» едешь — отдыхаешь.

Усилитель на руле. Автомат. Мотор! А ход какой! Когда колеса были родные, диски 14-дюймовые, резины много, катился мягко, как… по дивану. Потом эту резину почему-то перестали делать, пришлось перейти на 15-дюймовые диски, воздуха в колесах стало поменьше и, естественно, ездить стало пожестче. Еще мне нравится «Шевроль» потому, что он сделан по-инженерному очень разумно. Без наворотов. Вот того же года, допустим, Ford, я не хочу обидеть Форда, но все-таки: открываешь капот, чувствуешь, что немножко переумничали, скажем так. Я уж не говорю о современных машинах, там под капотом палец сунуть некуда. Если нет сервиса, остановилась где-нибудь – все, приехали. Три компьютера, что-то где-то вылетело – ты безоружен. А мой «Шевроль» доступен пониманию, я его своими руками облазил весь, все знаю. Иногда жене говорю, так, для проверки: давай продадим, чего с ним возиться. Она: нет, ни в коем случае. Родная машина.

– Владимир Сергеевич, на летно- испытательной работе судьба вас хранила, хотя иногда, скажем так, и поколачивала для проверки прочности. А как насчет «удачи на дорогах»? Влетали куда-нибудь по-крупному?

– Конечно. В 1956 году ехали с супругой на «Победе» из Ялты. К северу от Джанкоя дорога прямая-прямая до горизонта, и ни одной машины. У меня 90 км/ч. Догоняем велосипедиста, он едет по левой обочине в нашем же направлении. Я ему посигналил, предупредил. Он обернулся, увидел, все нормально. Остается до него метров тридцать и вдруг – ну зачем?! – он резко с левой обочины вправо под меня – шнырь! Мне показалось, он весь мир собой перегородил. Я руль рву вправо – и в кювет. И на «спину».

– Травмы были?

– Тогда – нет. Травмы были в 1960 году. Очень серьезные. С Жориком Береговым мы работу в Жуковском закончили («Су-девятой», помню, занимались), едем домой, каждый на своей машине. Я – на «Волге». В Люберцах дорога забита напрочь, скорости вообще никакой, едем, как все едут, потихонечку. Передо мной никого не было, маленькое окно образовалось. И вдруг туда влетает кто-то из встречного ряда.

И лупит мне своим левым в мое левое. Со страшной силой. Я успел распереться, распялиться, аж руль согнул. Да толку. Левая сторона кузова всмятку, колесо – в торпедо… Ну и обе ноги мои «полетели»… Меня Жора долго из машины вынимал. Отвез на своей в больницу. Со мной мой ведущий инженер был, он тоже травму получил серьезную. В ударившей меня машине парнишка погиб 14-летний. Он сидел сзади и при ударе влетел грудной клеткой в переднее сиденье. На следствии выяснилось, что это была первая бригада коммунистического труда. Обмывали свои награды. Напоили шофера вдугаря. Взяли с собой мальчика хозяйки того дома, где гуляли (он-то из них один и погиб). И поехали куда-то продолжать. Мне запомнилось, как при ударе из их машины вобла какая-то летела… Ну, в общем, поскольку это была бригада комтруда, дело провели тихо, без огласки. Шофера посадили, остальным, понятно, ничего. Они мне потом новый кузов купили, старый-то уже ремонту не подлежал.

Я не летал год и два месяца. Ползали слухи, что Ильюшин разбился, с концами. Вот так.

– За такой срок летные навыки утратились?

– Нет. Это, как на велосипеде, – один раз научился и на всю жизнь. Впрочем, зависит от человека. Один трудно влетывается, другой быстро схватывает. Видимо, мне Бог дал. Первый мой вылет после лечения был сразу на перехват, и все удивились, как я выдерживаю весь этот режим. На «Су-9» по командам с земли все, что положено, выписывал.

И каждую ночь летал. Конечно, что-то в перерывах все-таки пропадает, но восстанавливается мгновенно. Нет, летать не разучишься никогда.

– Вы удивительно молодо выглядите для своих лет. Это не комплимент, а констатация факта. Неужели это регулярный в течение всей жизни адреналин держит вас в такой форме?

– Я сам всегда держал себя в форме. В академии много гимнастикой занимался, двойное сальто крутил с земли.

Начал было боксом, но Коккинаки мне сказал, как отрезал: «Бокс и тяжелая атлетика – не сметь».

Потому что удары по голове плохо влияют на вестибулярный аппарат и не только. А тяжести – на сердце. В регби играл. Кстати, я первый президент советской Федерации регби с 1967 года практически до развала Союза. А сейчас – почетный президент российского регби. Иногда играю в ветеранских турнирах, называются они по-русски «Золотые старики», очень популярны на Западе.

– Владимир Сергеевич, вы производите впечатление абсолютного везунчика. А сами себя таковым ощущаете?

– Да, наверное. Хотя бы потому, что живой остался. Ведь я похоронил почти два состава моих ребят (состав летчиков-испытателей в КБ Сухого – 6 пилотов. – С. С.).

– Из двенадцати человек только вы один остались в живых?!

– Нет, я же сказал «почти». Трое ушли на другую работу в достаточно молодом возрасте по разным причинам.

Знаете, страх – он всегда есть. И у всех. Мужество, на мой взгляд, – это умение владеть своим страхом. Когда что-то внутри тебя сломалось, лучше уйти. Это нормально, никто не осудит. Хуже, если страх начинает задавливать тебя. Это чревато. Передержишь его в себе и… понесут потом. Если будет, что нести…

– И последний вопрос. Известно, что вам предлагали стать космонавтом. Вы отказались. Почему?

(На слово «последний» Ильюшин отреагировал довольно нервно. Он встрепенулся и очень строго произнес: «Не последний, а еще один. Последняя у попа жена». Значит, все-таки хоть немного, но суеверен. Жутко не любят испытатели это слово. Как и альпинисты, парашютисты, гонщики… Никаких последних. Не каркать. Только крайний, заключительный или еще один.) – Простите. Дай Бог не последний…

– Почему не захотел в космонавты? Ну, у меня профессия моя. Любимая.

А становиться в очередь за «Героями»… Я не считал это достойным. Нет, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, космонавтов почти всех знаю, это мои друзья, славные мужики. Но, поймите правильно, ведь умения никакого в то время не требовалось. Только быть здоровым. Да даже если бы и требовалось… Бросать работу, которая нравится? Нет. Пусть каждый занимается своим делом. Я свое нашел. Это МОЕ дело. Понимаете? Моя профессия. Что тут еще можно комментировать… Летчик-испытатель я.

Мотор

11.1996

testpilot.ru

Истребитель — Википедия

Советский истребитель четвёртого поколения Су-27

Российский истребитель 4++ поколения Су-35

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor

Советский истребитель четвёртого поколения Су-27

Российский истребитель 4++ поколения Су-35

Американский истребитель пятого поколения F-22 RaptorИстреби́тель — военный самолёт, предназначенный в первую очередь для уничтожения воздушных целей противника.

Применяется для завоевания господства в воздухе над противником, а также для сопровождения бомбардировщиков, транспортных самолётов, самолётов гражданской авиации, защиты наземных объектов от авиации противника. Реже истребители используются для атаки наземных и морских целей.

Несмотря на агрессивное название, истребитель относится к оборонительным типам вооружений, отдельного наступательного значения истребительная авиация не имеет. Однако, в настоящее время, с увеличением тяговооружённости этих машин (и, соответственно, бо́льшей грузоподъёмности, то есть ракетно-бомбовой нагрузки), они получили возможности эффективной атаки наземных объектов, и, в условиях современных локальных конфликтов, истребители могут применяться для поражения наземных (надводных) целей.

По некоторым предположениям, в будущем роль истребителей смогут взять на себя беспилотные аппараты (БЛА), разработки которых активно ведутся, а сами они уже успешно применяются для уничтожения точечных целей на земле. Это позволит сократить потери лётного персонала, упростить, облегчить и удешевить самолёты, а также избавиться от ограничений по перегрузкам, налагаемых пределами возможностей человеческого организма.

Классификация

В различных государствах приняты (были ранее) свои классификации истребителей, ниже представлена классификация ВС России:

По функциям

- Фронтовые истребители — предназначены для завоевания господства в воздухе путём уничтожения авиации противника в манёвренном воздушном бою днём и ночью во всех метеорологических условиях. Также используются для огневой поддержки наземных войск.

- Многоцелевые истребители — предназначены для уничтожения как авиации противника, так и наземных войск. В конструкции таких самолётов применяются Стелс-технологии, что даёт возможность вести скрытное уничтожение вражеских самолётов, а также возможность наносить удары по важным наземным объектам противника. Предназначены для ведения боёв днём и ночью во всех метеорологических условиях, при этом оставаясь невидимыми для экранов радаров.

- Истребители-перехватчики — предназначены для защиты наземных объектов от средств воздушного нападения (самолётов, крылатых ракет) путём их уничтожения ракетным вооружением на больших расстояниях от защищаемых объектов.

- Палубные истребители

- Многофункциональный истребитель — предназначен для выполнения всех задач возложенных на все виды и типы истребителей.

Примечание: применительно к ВВС ВС России с принятием на вооружение самолётов 4-го поколения (МиГ-29 и Су-27) граница между видами истребителей стёрлась. Данные самолёты могут успешно выполнять все задачи, возложенные на фронтовую авиацию, авиацию ПВО (как истребители-перехватчики), палубную авиацию (в соответствующих модификациях, адаптированных к условиям базирования на корабле).

По массе

- Лёгкий истребитель

- Средний истребитель

- Тяжёлый истребитель

По поколениям

Видео по теме

История

Первая мировая война

Начальные воздушные бои произошли во время Первой мировой войны. Именно тогда впервые возникла потребность в специализированных самолётах, предназначенных для уничтожения воздушных целей.

Первые истребители представляли собой те же самолёты, использовавшиеся для разведки, со скоростью полёта до 150 км/ч и двумя членами экипажа, однако штурман брал с собой в полёт не фотокамеру, а тяжёлые предметы — пушечные ядра, металлические бруски и даже гири. Заметив самолёт противника, пилот подлетал к нему сверху, а штурман сбрасывал на него свой груз. Уже через год этот метод был усовершенствован — штурман брал с собой ручной пулемёт или пистолет и стрелял в пилота вражеского самолёта.

Позже было придумано новое устройство — турель, позволявшая вращаться пулемёту на 360 град., она устанавливалась позади пилота. Теперь стрелок мог обстреливать заднюю полусферу, однако исключалась наиболее актуальная для истребителя фронтальная зона. Пулемёты того времени были не столь надёжны, чтобы устанавливать их на крыльях, а установке курсового пулемёта препятствовал вращающийся воздушный винт. Однако вскоре французский лётчик Ролан Гаррос изобрёл систему, которая позволяла стрелять через вращающийся винт. Устройство представляло собой металлические уголки, закреплённые в основании лопастей винта таким образом, что пуля при попадании рикошетировала в безопасную для пилота и самолёта область. Недостатком такого устройства являлась потеря 7 — 10 процентов пуль. Данная проблема была устранена несколько позже, когда Антон Фоккер создал синхронизатор стрельбы, позволяющий стрелять через плоскость винта без риска повреждения последнего.

Межвоенный период

В межвоенный период авиация проэволюционировала от фанерных бипланов до цельнометаллических монопланов с закрытыми кокпитами. Первым цельнометаллическим истребителем был немецкий истребитель Junkers D.I.

Истребители конца 1930-х развивали скорость около 450 км/ч и имели на вооружении несколько пулемётов.

Истребители Второй Мировой

К началу Второй мировой войны истребительная авиация представляла собой хорошо сформировавшийся класс боевой техники. Как правило, основные мировые державы того времени имели несколько основных типов истребителей, отличающихся как по лётным характеристикам, так и по тактике применения. Так, Германия имела истребители Bf-109 и Me-110 различных модификаций, Советский Союз располагал истребителями И-16 и И-153, Великобритания имела парк истребителей Спитфайр и Харрикейн. Значительно продвинулись в создании истребительной авиации и некоторые другие страны, в частности, США, Япония, Франция. Имелись и более современные модификации и типы истребителей, ещё не успевшие завоевать популярность, но в ходе войны получившие серьёзное развитие. Так, к началу военных действий на Восточном фронте Советский Союз располагал новыми истребителями Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, а Германия в ходе войны создала и развила линейку истребителей Фокке-Вульф FW-190.

В самом начале боевых действий на европейском театре военных действий ещё не было чёткой определённости[1] в том, какой же именно из основных параметров истребителя — скорость или манёвренность — является для него более важным. Этим было обусловлено серьёзное различие схем, по которым строились планёры предвоенных истребителей. Так, советский И-153 «Чайка» являлся бипланом, а появившийся ранее И-16 был монопланом. Немецкие Me-109 и Me-110 отличались количеством двигателей — один против двух соответственно. Однако опыт ведения активных боевых действий с применением истребительной авиации сравнительно быстро склонил чашу весов в сторону однодвигательной монопланной схемы. Так, на протяжении всей Второй мировой войны основными промышленными державами не было выпущено ни одной новой модификации истребителей-бипланов. А относительное развитие получил только один двухдвигательный истребитель — американский Лайтнинг, что было обусловлено, во многом, спецификой действий на тихоокеанском ТВД.

Высокая востребованность истребительной авиации в годы Второй мировой войны была обусловлена как массированным применением бомбардировочной и штурмовой авиации, так и собственными возможностями истребителей в плане уничтожения наземных целей и поддержки наземных подразделений. Именно в это время была отточена тактика штурмовых ударов истребителей по важным наземным объектам — аэродромам, мостам, складам, железнодорожным узлам, транспорту. При разработке новых модификаций истребителей конструкторам, зачастую, прямо ставилась задача максимально усилить ударную мощность самолёта. Так, например, советскими конструкторами была создана модификация истребителя Як — Як-9Б, отличавшаяся возможностью нести бомбовое вооружение не на внешней подвеске, а в специализированных бомбовых отсеках. Тем самым, был сделан шаг к появлению нового класса самолётов, истребителей-бомбардировщиков, получившего большое развитие в послевоенные годы. Однако основными обязанностями истребителей во время Второй мировой войны оставались задачи по прикрытию своих войск от авиации противника, уничтожению его самолётов, воздушной разведке и сопровождению бомбардировочной и штурмовой авиации.

Война вызвала взрывное развитие авиационной техники и практически довела поршневой самолёт до совершенства. Однако пропеллерный самолёт с поршневыми двигателями имеет предел скорости, поскольку не в состоянии преодолеть звуковой барьер (см. Воздушный винт). Для наращивания скоростей был необходим принципиально новый движитель. В конце войны Германия первой начала выпуск истребителей с реактивным двигателем (Ме-262, He-162) и ракетных истребителей Me-163. Данные самолёты имели более высокую скорость, чем поршневые самолёты стран антигитлеровской коалиции, приемлемые показатели манёвренности и считались весьма перспективными против бомбардировочной и истребительной авиации противника. Однако, выпускавшиеся небольшими сериями, эти самолёты не смогли существенно повлиять на ход военных действий.

Послевоенное развитие

1960-е гг. ознаменовались поступлением на вооружение ВВС основных авиационных держав мира сверхзвуковых истребителей, имевших ряд объединяющих признаков, несмотря на все различия в компоновке и полётной массе. Они обладали скоростью, вдвое превышавшей звуковую, и потолком порядка 18-20 км, оснащались бортовыми радиолокационными станциями и управляемыми ракетами класса «воздух-воздух». Такое совпадение не было случайным — развитие техники произошло именно в этом направлении из-за того, что основной угрозой безопасности по обеим сторонам железного занавеса считались бомбардировщики, несущие ядерные бомбы. Соответственно формировались и требования к новым истребителям, основной задачей которых был перехват высотных скоростных неманёвренных целей в любое время суток и в любых погодных условиях.

В результате в США, СССР и Западной Европе на свет появился ряд самолётов, которые впоследствии по совокупности компоновочных признаков и лётно-технических характеристик отнесли ко второму поколению истребителей. Непреклонно растущая цена истребителей диктовала необходимость уменьшения абсолютной численности парка с одновременным расширением функций самолётов. Кроме того, тактика воздушной войны менялась на глазах — широкое развитие зенитных управляемых ракет привело к отмиранию доктрины массированного вторжения бомбардировщиков на большой высоте. Основную ставку в ударных операциях всё больше стали делать на тактические самолёты с ядерным оружием, способные прорывать рубеж ПВО на большой высоте.

Для противодействия им предназначались истребители третьего поколения — МиГ-23, «Мираж» F-1, J-37 «Вигген». Поступление на вооружение этих машин, наряду с модернизированными вариантами МиГ-21 и F-4, планировалось на начало 1970-х. Одновременно по обеим сторонам океана начались проектные исследования по созданию истребителей четвёртого поколения — перспективных боевых машин, которые составили бы основу военно-воздушных сил в следующем десятилетии.

Первыми к решению этой проблемы приступили в США, где ещё в 1965 был поставлен вопрос о создании преемника тактического истребителя F-4C «Фантом». В марте 1966 была развёрнута программа FX (Fighter Experimental). Проектирование самолёта по уточнённым требованиям началось в 1969, когда самолёт и получил обозначение F-15 «Игл» (англ. Eagle, Орёл). Победителю конкурса по работе над проектом, фирме «Макдоннел Дуглас», 23 декабря 1969 был выдан контракт на постройку опытных самолётов, а в 1974 появились первые серийные истребители F-15A «Игл» и «Спарки» TF-15A (F-15B).

В 1969 началась разработка советских истребителей четвёртого поколения, к которым можно отнести Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации.

Первый в мире истребитель пятого поколения F-22 Raptor разрабатывался в 1986—2001 гг., и поступил на вооружение ВВС США с начала 2003 года.

Разработка российского многофункционального истребителя пятого поколения велась в ОКБ «Сухой» с конца 90-х годов, а лётные испытания новой машины начались на аэродроме «Дзёмги» в декабре 2009 года. Характеристики новейшего истребителя не раскрываются. Предполагается, что самолёт получит на вооружение высокоточное оружие и сможет поражать как воздушные, так и наземные цели днём и ночью в любых метеорологических условиях. Также в СМИ сообщалось, что максимальная скорость ПАК ФА составит свыше 2000 км/час, а дальность полёта — 5,5 тыс. км. Истребитель будет отличаться сверхманёвренностью и малозаметностью в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн.

Российский истребитель пятого поколения, известный также как Т-50 и изделие 701, совершил свой первый испытательный полёт 29 января 2010 г. Полёт, продолжавшийся около 45 минут, завершился успешно.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) поднялся в воздух ранее в пятницу, 29 января. Сообщалось, что самолёт выполнил короткий разбег, оторвался от взлётной полосы и начал набирать высоту. Какие манёвры планировалось совершить на ПАК ФА в рамках первого полёта, не уточнялось.

Воздушный бой

C эволюцией истребителей воздушный бой претерпевал значительные изменения. В первых воздушных боях использовались револьверы для поражения самолёта и пилота противника. Такие дуэли в воздухе напоминали рыцарские поединки. До появления парашюта последним средством спасения был прыжок с малой высоты, который нередко приводил к смерти. Лётчика, одержавшего пять и более воздушных побед, называли «асом».

Очень скоро револьверы уступили место пулемётам, которые концентрировали огонь в определённой точке впереди истребителя, располагаясь, сперва в крыльях, а затем и в носовой части фюзеляжа. Для уверенного поражения противника было необходимо путём маневрирования зайти в хвост самолёту врага. Такой бой физически изматывал пилотов, выполнявших сложные фигуры высшего пилотажа с высокими перегрузками. Пилот должен был быть не только хорошо физически развитым, но и обладать незаурядными знаниями о своём самолёте и самолёте противника. Важнейшими характеристиками стали максимальная скорость, скороподъёмность, манёвренность. Для подтверждения воздушной победы использовались кинокамеры, которые снимали во время нажатия на гашетку.

Для победы в воздушном бою на современных истребителях прямая видимость самолёта противника уже не требуется, достаточно его обнаружение бортовыми РЛС и/или вспомогательными наземными системами. Лётчик защищён специальным противоперегрузочным костюмом и может переносить значительно большие перегрузки в воздушном бою. Двигатели с управляемым вектором тяги позволяют лётчику выполнять сложнейшие манёвры в воздухе на высочайшей скорости, что было бы невозможно без вспомогательной роли компьютеров в управлении современными истребителями.

Современный воздушный бой бывает наступательным и оборонительным, и подразделяется на три вида:

- ближний манёвренный воздушный бой (БВБ)

- воздушный бой на средних дистанциях (СВБ)

- дальний воздушный бой (ДВБ)

Для каждого вида воздушного боя характерен свой вид применяемого оружия:

- для БВБ — пушки и ракеты с тепловыми головками самонаведения (ТГСН)

- для СВБ — ракеты средней дальности

- для ДВБ — ракеты большой дальности

Для правильного ведения воздушного боя необходимо занять тактически выгодное положение (ТВП).

Примечание

Четыре фактора боевой эффективности истребителя, которые, по мнению эксперта в области военной авиации Пьера Спрейя, обеспечивают ему победу в воздушном бою[2]:

- Первым увидеть противника. По словам экспертов[кто?], с Первой мировой войны и до Вьетнама от 65 до 95 процентов самолётов, сбитых в воздушных боях, погибли в результате внезапных атак.

- Превосходить противника количественно.

- Обладать лучшей манёвренностью. Не только с технической точки зрения, но и по уровню мастерства пилотов.

- Возможность быстро поразить противника. Чем больше самолётов участвует в бою, тем больше появляется возможностей нанести удар и тем больше для пилота вероятность стать мишенью для врага, пока он целится в другого.

Все эти факторы укладываются в великую формулу А. И. Покрышкина: «Высота-скорость-манёвр-огонь».

См. также

- уникальные и знаменитые истребители

- Blohm und Voss BV 40 — истребитель-планёр

- McDonnell XF-85 Goblin — эскортный истребитель-«паразит», размещавшийся в бомбоотсеке бомбардировщика B-36, и выпускаемый в полёт при появлении опасности.

- В культуре

Примечания

Ссылки

wikipedia.green

Истребитель Википедия

Советский истребитель четвёртого поколения Су-27

Российский истребитель 4++ поколения Су-35

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor

Советский истребитель четвёртого поколения Су-27

Российский истребитель 4++ поколения Су-35

Американский истребитель пятого поколения F-22 RaptorИстреби́тель — военный самолёт, предназначенный в первую очередь для уничтожения воздушных целей противника.

Применяется для завоевания господства в воздухе над противником, а также для сопровождения бомбардировщиков, транспортных самолётов, самолётов гражданской авиации, защиты наземных объектов от авиации противника. Реже истребители используются для атаки наземных и морских целей.

Несмотря на агрессивное название, истребитель относится к оборонительным типам вооружений, отдельного наступательного значения истребительная авиация не имеет. Однако, в настоящее время, с увеличением тяговооружённости этих машин (и, соответственно, бо́льшей грузоподъёмности, то есть ракетно-бомбовой нагрузки), они получили возможности эффективной атаки наземных объектов, и, в условиях современных локальных конфликтов, истребители могут применяться для поражения наземных (надводных) целей.

По некоторым предположениям, в будущем роль истребителей смогут взять на себя беспилотные аппараты (БЛА), разработки которых активно ведутся, а сами они уже успешно применяются для уничтожения точечных целей на земле. Это позволит сократить потери лётного персонала, упростить, облегчить и удешевить самолёты, а также избавиться от ограничений по перегрузкам, налагаемых пределами возможностей человеческого организма.

Классификация

В различных государствах приняты (были ранее) свои классификации истребителей, ниже представлена классификация ВС России:

По функциям

- Фронтовые истребители — предназначены для завоевания господства в воздухе путём уничтожения авиации противника в манёвренном воздушном бою днём и ночью во всех метеорологических условиях. Также используются для огневой поддержки наземных войск.

- Многоцелевые истребители — предназначены для уничтожения как авиации противника, так и наземных войск. В конструкции таких самолётов применяются Стелс-технологии, что даёт возможность вести скрытное уничтожение вражеских самолётов, а также возможность наносить удары по важным наземным объектам противника. Предназначены для ведения боёв днём и ночью во всех метеорологических условиях, при этом оставаясь невидимыми для экранов радаров.

- Истребители-перехватчики — предназначены для защиты наземных объектов от средств воздушного нападения (самолётов, крылатых ракет) путём их уничтожения ракетным вооружением на больших расстояниях от защищаемых объектов.

- Палубные истребители

- Многофункциональный истребитель — предназначен для выполнения всех задач возложенных на все виды и типы истребителей.

Примечание: применительно к ВВС ВС России с принятием на вооружение самолётов 4-го поколения (МиГ-29 и Су-27) граница между видами истребителей стёрлась. Данные самолёты могут успешно выполнять все задачи, возложенные на фронтовую авиацию, авиацию ПВО (как истребители-перехватчики), палубную авиацию (в соответствующих модификациях, адаптированных к условиям базирования на корабле).

По массе

- Лёгкий истребитель

- Средний истребитель

- Тяжёлый истребитель

По поколениям

История

Первая мировая война

Начальные воздушные бои произошли во время Первой мировой войны. Именно тогда впервые возникла потребность в специализированных самолётах, предназначенных для уничтожения воздушных целей.

Первые истребители представляли собой те же самолёты, использовавшиеся для разведки, со скоростью полёта до 150 км/ч и двумя членами экипажа, однако штурман брал с собой в полёт не фотокамеру, а тяжёлые предметы — пушечные ядра, металлические бруски и даже гири. Заметив самолёт противника, пилот подлетал к нему сверху, а штурман сбрасывал на него свой груз. Уже через год этот метод был усовершенствован — штурман брал с собой ручной пулемёт или пистолет и стрелял в пилота вражеского самолёта.

Позже было придумано новое устройство — турель, позволявшая вращаться пулемёту на 360 град., она устанавливалась позади пилота. Теперь стрелок мог обстреливать заднюю полусферу, однако исключалась наиболее актуальная для истребителя фронтальная зона. Пулемёты того времени были не столь надёжны, чтобы устанавливать их на крыльях, а установке курсового пулемёта препятствовал вращающийся воздушный винт. Однако вскоре французский лётчик Ролан Гаррос изобрёл систему, которая позволяла стрелять через вращающийся винт. Устройство представляло собой металлические уголки, закреплённые в основании лопастей винта таким образом, что пуля при попадании рикошетировала в безопасную для пилота и самолёта область. Недостатком такого устройства являлась потеря 7 — 10 процентов пуль. Данная проблема была устранена несколько позже, когда Антон Фоккер создал синхронизатор стрельбы, позволяющий стрелять через плоскость винта без риска повреждения последнего.

Межвоенный период

В межвоенный период авиация проэволюционировала от фанерных бипланов до цельнометаллических монопланов с закрытыми кокпитами. Первым цельнометаллическим истребителем был немецкий истребитель Junkers D.I.

Истребители конца 1930-х развивали скорость около 450 км/ч и имели на вооружении несколько пулемётов.

Истребители Второй Мировой

К началу Второй мировой войны истребительная авиация представляла собой хорошо сформировавшийся класс боевой техники. Как правило, основные мировые державы того времени имели несколько основных типов истребителей, отличающихся как по лётным характеристикам, так и по тактике применения. Так, Германия имела истребители Bf-109 и Me-110 различных модификаций, Советский Союз располагал истребителями И-16 и И-153, Великобритания имела парк истребителей Спитфайр и Харрикейн. Значительно продвинулись в создании истребительной авиации и некоторые другие страны, в частности, США, Япония, Франция. Имелись и более современные модификации и типы истребителей, ещё не успевшие завоевать популярность, но в ходе войны получившие серьёзное развитие. Так, к началу военных действий на Восточном фронте Советский Союз располагал новыми истребителями Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, а Германия в ходе войны создала и развила линейку истребителей Фокке-Вульф FW-190.

В самом начале боевых действий на европейском театре военных действий ещё не было чёткой определённости[1] в том, какой же именно из основных параметров истребителя — скорость или манёвренность — является для него более важным. Этим было обусловлено серьёзное различие схем, по которым строились планёры предвоенных истребителей. Так, советский И-153 «Чайка» являлся бипланом, а появившийся ранее И-16 был монопланом. Немецкие Me-109 и Me-110 отличались количеством двигателей — один против двух соответственно. Однако опыт ведения активных боевых действий с применением истребительной авиации сравнительно быстро склонил чашу весов в сторону однодвигательной монопланной схемы. Так, на протяжении всей Второй мировой войны основными промышленными державами не было выпущено ни одной новой модификации истребителей-бипланов. А относительное развитие получил только один двухдвигательный истребитель — американский Лайтнинг, что было обусловлено, во многом, спецификой действий на тихоокеанском ТВД.

Высокая востребованность истребительной авиации в годы Второй мировой войны была обусловлена как массированным применением бомбардировочной и штурмовой авиации, так и собственными возможностями истребителей в плане уничтожения наземных целей и поддержки наземных подразделений. Именно в это время была отточена тактика штурмовых ударов истребителей по важным наземным объектам — аэродромам, мостам, складам, железнодорожным узлам, транспорту. При разработке новых модификаций истребителей конструкторам, зачастую, прямо ставилась задача максимально усилить ударную мощность самолёта. Так, например, советскими конструкторами была создана модификация истребителя Як — Як-9Б, отличавшаяся возможностью нести бомбовое вооружение не на внешней подвеске, а в специализированных бомбовых отсеках. Тем самым, был сделан шаг к появлению нового класса самолётов, истребителей-бомбардировщиков, получившего большое развитие в послевоенные годы. Однако основными обязанностями истребителей во время Второй мировой войны оставались задачи по прикрытию своих войск от авиации противника, уничтожению его самолётов, воздушной разведке и сопровождению бомбардировочной и штурмовой авиации.

Война вызвала взрывное развитие авиационной техники и практически довела поршневой самолёт до совершенства. Однако пропеллерный самолёт с поршневыми двигателями имеет предел скорости, поскольку не в состоянии преодолеть звуковой барьер (см. Воздушный винт). Для наращивания скоростей был необходим принципиально новый движитель. В конце войны Германия первой начала выпуск истребителей с реактивным двигателем (Ме-262, He-162) и ракетных истребителей Me-163. Данные самолёты имели более высокую скорость, чем поршневые самолёты стран антигитлеровской коалиции, приемлемые показатели манёвренности и считались весьма перспективными против бомбардировочной и истребительной авиации противника. Однако, выпускавшиеся небольшими сериями, эти самолёты не смогли существенно повлиять на ход военных действий.

Послевоенное развитие

1960-е гг. ознаменовались поступлением на вооружение ВВС основных авиационных держав мира сверхзвуковых истребителей, имевших ряд объединяющих признаков, несмотря на все различия в компоновке и полётной массе. Они обладали скоростью, вдвое превышавшей звуковую, и потолком порядка 18-20 км, оснащались бортовыми радиолокационными станциями и управляемыми ракетами класса «воздух-воздух». Такое совпадение не было случайным — развитие техники произошло именно в этом направлении из-за того, что основной угрозой безопасности по обеим сторонам железного занавеса считались бомбардировщики, несущие ядерные бомбы. Соответственно формировались и требования к новым истребителям, основной задачей которых был перехват высотных скоростных неманёвренных целей в любое время суток и в любых погодных условиях.

В результате в США, СССР и Западной Европе на свет появился ряд самолётов, которые впоследствии по совокупности компоновочных признаков и лётно-технических характеристик отнесли ко второму поколению истребителей. Непреклонно растущая цена истребителей диктовала необходимость уменьшения абсолютной численности парка с одновременным расширением функций самолётов. Кроме того, тактика воздушной войны менялась на глазах — широкое развитие зенитных управляемых ракет привело к отмиранию доктрины массированного вторжения бомбардировщиков на большой высоте. Основную ставку в ударных операциях всё больше стали делать на тактические самолёты с ядерным оружием, способные прорывать рубеж ПВО на большой высоте.

Для противодействия им предназначались истребители третьего поколения — МиГ-23, «Мираж» F-1, J-37 «Вигген». Поступление на вооружение этих машин, наряду с модернизированными вариантами МиГ-21 и F-4, планировалось на начало 1970-х. Одновременно по обеим сторонам океана начались проектные исследования по созданию истребителей четвёртого поколения — перспективных боевых машин, которые составили бы основу военно-воздушных сил в следующем десятилетии.

Первыми к решению этой проблемы приступили в США, где ещё в 1965 был поставлен вопрос о создании преемника тактического истребителя F-4C «Фантом». В марте 1966 была развёрнута программа FX (Fighter Experimental). Проектирование самолёта по уточнённым требованиям началось в 1969, когда самолёт и получил обозначение F-15 «Игл» (англ. Eagle, Орёл). Победителю конкурса по работе над проектом, фирме «Макдоннел Дуглас», 23 декабря 1969 был выдан контракт на постройку опытных самолётов, а в 1974 появились первые серийные истребители F-15A «Игл» и «Спарки» TF-15A (F-15B).

В 1969 началась разработка советских истребителей четвёртого поколения, к которым можно отнести Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации.

Первый в мире истребитель пятого поколения F-22 Raptor разрабатывался в 1986—2001 гг., и поступил на вооружение ВВС США с начала 2003 года.

Разработка российского многофункционального истребителя пятого поколения велась в ОКБ «Сухой» с конца 90-х годов, а лётные испытания новой машины начались на аэродроме «Дзёмги» в декабре 2009 года. Характеристики новейшего истребителя не раскрываются. Предполагается, что самолёт получит на вооружение высокоточное оружие и сможет поражать как воздушные, так и наземные цели днём и ночью в любых метеорологических условиях. Также в СМИ сообщалось, что максимальная скорость ПАК ФА составит свыше 2000 км/час, а дальность полёта — 5,5 тыс. км. Истребитель будет отличаться сверхманёвренностью и малозаметностью в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн.

Российский истребитель пятого поколения, известный также как Т-50 и изделие 701, совершил свой первый испытательный полёт 29 января 2010 г. Полёт, продолжавшийся около 45 минут, завершился успешно.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) поднялся в воздух ранее в пятницу, 29 января. Сообщалось, что самолёт выполнил короткий разбег, оторвался от взлётной полосы и начал набирать высоту. Какие манёвры планировалось совершить на ПАК ФА в рамках первого полёта, не уточнялось.

Воздушный бой

C эволюцией истребителей воздушный бой претерпевал значительные изменения. В первых воздушных боях использовались револьверы для поражения самолёта и пилота противника. Такие дуэли в воздухе напоминали рыцарские поединки. До появления парашюта последним средством спасения был прыжок с малой высоты, который нередко приводил к смерти. Лётчика, одержавшего пять и более воздушных побед, называли «асом».

Очень скоро револьверы уступили место пулемётам, которые концентрировали огонь в определённой точке впереди истребителя, располагаясь, сперва в крыльях, а затем и в носовой части фюзеляжа. Для уверенного поражения противника было необходимо путём маневрирования зайти в хвост самолёту врага. Такой бой физически изматывал пилотов, выполнявших сложные фигуры высшего пилотажа с высокими перегрузками. Пилот должен был быть не только хорошо физически развитым, но и обладать незаурядными знаниями о своём самолёте и самолёте противника. Важнейшими характеристиками стали максимальная скорость, скороподъёмность, манёвренность. Для подтверждения воздушной победы использовались кинокамеры, которые снимали во время нажатия на гашетку.

Для победы в воздушном бою на современных истребителях прямая видимость самолёта противника уже не требуется, достаточно его обнаружение бортовыми РЛС и/или вспомогательными наземными системами. Лётчик защищён специальным противоперегрузочным костюмом и может переносить значительно большие перегрузки в воздушном бою. Двигатели с управляемым вектором тяги позволяют лётчику выполнять сложнейшие манёвры в воздухе на высочайшей скорости, что было бы невозможно без вспомогательной роли компьютеров в управлении современными истребителями.

Современный воздушный бой бывает наступательным и оборонительным, и подразделяется на три вида:

- ближний манёвренный воздушный бой (БВБ)

- воздушный бой на средних дистанциях (СВБ)

- дальний воздушный бой (ДВБ)

Для каждого вида воздушного боя характерен свой вид применяемого оружия:

- для БВБ — пушки и ракеты с тепловыми головками самонаведения (ТГСН)

- для СВБ — ракеты средней дальности

- для ДВБ — ракеты большой дальности

Для правильного ведения воздушного боя необходимо занять тактически выгодное положение (ТВП).

Примечание

Четыре фактора боевой эффективности истребителя, которые, по мнению эксперта в области военной авиации Пьера Спрейя, обеспечивают ему победу в воздушном бою[2]:

- Первым увидеть противника. По словам экспертов[кто?], с Первой мировой войны и до Вьетнама от 65 до 95 процентов самолётов, сбитых в воздушных боях, погибли в результате внезапных атак.

- Превосходить противника количественно.

- Обладать лучшей манёвренностью. Не только с технической точки зрения, но и по уровню мастерства пилотов.

- Возможность быстро поразить противника. Чем больше самолётов участвует в бою, тем больше появляется возможностей нанести удар и тем больше для пилота вероятность стать мишенью для врага, пока он целится в другого.

Все эти факторы укладываются в великую формулу А. И. Покрышкина: «Высота-скорость-манёвр-огонь».

См. также

- уникальные и знаменитые истребители

- Blohm und Voss BV 40 — истребитель-планёр

- McDonnell XF-85 Goblin — эскортный истребитель-«паразит», размещавшийся в бомбоотсеке бомбардировщика B-36, и выпускаемый в полёт при появлении опасности.

- В культуре

Примечания

Ссылки

wikiredia.ru

Истребители. Виды истребителей. История истребителей.

Из всех бороздящих небо военных крылатых машин истребители так и остались самыми скоростными и маневренными. Лишь их вооружение стало намного мощнее, а средства обнаружения противника — все более изощренными и совершенными. Несмотря на «хищное» название, истребители остаются скорее защитниками, чем атакующими, и в наступлениях почти не применяются.

Их используют для сопровождения и защиты бомбардировщиков, транспортных самолетов и самолетов гражданской авиации от перехватчиков противника, а также для защиты объектов на земле от атак с воздуха. Гораздо реже истребители используют для поражения наземных и морских целей.

Некоторые военные инженеры утверждают, что в будущем роль истребителей смогут запросто исполнять более универсальные БПЛА. На данный момент разработка подобных беспилотников еще ведется, но некоторые из них уже отлично справляются с задачами точечного уничтожения наземных объектов. Такой подход интересен еще и тем, что применение беспилотных истребителей позволит значительно уменьшить потери среди личного состава. Сами же аппараты будут стоить намного дешевле, а на летные характеристики не будут влиять ограничения для человеческого организма.

Помимо выше упомянутых типов истребителей, существуют также многоцелевые (предназначены для уничтожения наземных войск и авиации противника) и истребители-перехватчики (защищают наземные объекты от воздушного нападения). Занимателен тот факт, что в отличие от остальной истребительной авиации мира в российских ВВС такая граница между истребителями исчезла. Новое вооружение истребителей Су-27 и МиГ-29 позволило стереть границы между фронтовой, палубной и ПВО авиацией. Данные самолеты могут справиться со всеми задачами.

История истребителей

Первые воздушные бои случились во времена Первой мировой войны, когда появилась потребность в специальных самолетах для уничтожения воздушных целей. Первыми истребителями являются разведывательные аппараты, которые переукомплектовали для воздушных боев. Их скорость полета составляла 150 км/ч. Экипаж состоял из двух человек: пилот и стрелок. В тот момент штурман использовал в качестве вооружения гири, пушечные ядра и металлические бруски. Истребитель заходил к вражескому самолету сверху и сбрасывал на него тяжелые предметы. Менее чем через месяц воздушные бои усовершенствовались – штурман начал брать с собой пулемет или пистолет.

Немного позже инженеры придумали новое устройство – турель, которая позволяла пулемету вращаться на 360о. Ее устанавливали сзади пилота. Хоть стрелок и обстреливал заднюю полусферу, он не мог вести огонь в самой актуальной для истребителя фронтальной зоне. Курсовой пулемет не монтировался из-за винта. Но вскоре французский летчик Р. Гаррос придумал систему, позволяющую стрелять через винт. Конструкция устройства была следующая – в основании лопастей винта устанавливались металлические уголки. Их крепление было таким, что при попадании пули она рикошетила в безопасную для самолета и пилота область. Главный недостаток заключался в потере 10% боезапаса. Изобретатель А. Фоккер придумал синхронизатор стрельбы, который позволил стрелять прямо через плоскость винта, не цепляя его и не теряя боезапас.

После окончания Первой мировой войны многие государства поняли ценность такого грозного оружия, начали моделировать и усовершенствовать новые типы истребителей. Таким образом, фанерные бипланы превратились в цельнометаллические монопланы с закрытыми кокпитами. Первый представитель нового поколения – Junkers D.I. На тот момент новые истребители носили несколько пулеметов и развивали скорость до 450 км/ч.

К началу Второй мировой войны истребительная авиация была отлично сформировавшимся классом боевой техники. Основные мировые державы обладали несколькими основными типами истребителей. В Германии особо отмечаются Ме-110, Вf-109 разных модификаций. В СССР располагались И-16 и И-153, в Англии – «Харрикейн» и «Спитфайр». Более развитыми в этом отношении были Япония, США и Франция. К началу боевых действий в Европе конструкторы еще не уяснились с самым главным преимуществом истребителей – маневренностью или скоростью. На тот момент сложно было создать что-то объединяющее две характеристики, поэтому и схемы у тех или иных самолетов отличались друг от друга. После начала войны и получения опыта в ходе боевых воздушных действий все уяснили, что один двигатель значительно лучше, нежели два. Практически на протяжении всей войны главные промышленные государства так и не выпустили ни одной модификации биплановых истребителей. Только американский «Лайтинг» получил относительное развитие.

Огромная востребованность в истребителях во времена Второй мировой основывалась на необходимости постоянной поддержки штурмовой и бомбардировочной авиации. Именно в этот период были выяснены основные способы и тактики применения военных самолетов, а в особенности истребителей. Дальнейшее развитие привело к созданию Як-9Б, который планировался как улучшенная модель с более эффективными ударными способностями. Именно этот самолет стал первым шагом к появлению истребителей-бомбардировщиков.

С дальнейшим развитием истребительной авиации поршневые модели попросту модернизировались до последней своей возможности. Но самолет на пропеллере не мог преодолеть звуковой барьер, чего так хотели добиться конструкторы. В конце войны Германии удалось первой начать выпуск реактивных истребителей – Ме-262, Не-162, ракетных истребителей – Ме-163. Они были более скоростные, чем какие-либо в мире на тот момент, и, естественно, обладали значительно лучшими летными характеристиками. Но конец войны был близок, антигитлеровская коалиция была уже у стен Германии и огромная часть военных заводов и фабрик была уничтожена. Небольшие произведенные партии новых истребителей не смогли внести весомого вклада в дальнейшее развитие событий.

В период 60-х годов в ряды ВВС разных стран мира начали поступать сверхзвуковые истребители. Они могли развивать скорость, практически вдвое большую за звук. Практический потолок увеличился до 20 км. А в качестве нового оборудования применялись радиолокационные станции и ракеты «воздух-воздух». Подобное развитие не было случайным. Главным двигателем подобной модернизации считалась холодная война между США и СССР. Та или иная страна могла запросто отправить бомбардировщиков для осуществления бомбежки ядерным оружием. Поэтому для быстрого и эффективного перехвата требовались новые сверхзвуковые истребители. Таким образом в конфликтующих странах, включая и Европу, начали появляться самолеты, которые хоть и отличались некоторыми данными, но все же по летно-техническим характеристикам и совокупным компоновочным признакам относились ко второму поколению истребителей.

Особый вклад в дальнейшее развитие внесла модернизация зенитных ракет, которые полностью убрали возможность бомбардировки наземных объектов с воздуха. Естественно, сопровождающая авиация начала также меняться в качестве применения. Начало появляться третье поколение истребителей – «Мираж» F-1, J-37 «Вигген», МиГ-23. Далее последовало наращивание авиационных мышц в плане появления четвертого поколения. Первой державой, которой удалось запустить подобный истребитель, стали США – F-4С «Фантом». После него начали появляться F-15 «Игл», F-15А, «Спарки» ТF-15А. СССР также не отставал – Су-27, МиГ-29 и -31.

Но в США удалось перенять инициативу создания самых грозных в мире истребителей. Пятое поколение – F-22 Raptor –начали разрабатывать еще в 86-м году и завершили только в 2001-м. Спустя два года его взяли на вооружение. Параллельно с американскими коллегами разработку истребителя пятого поколения осуществляли инженеры ОКБ имени Сухого. Первые испытания российского Т-50 начались в 2009 году. До сих пор характеристики новой воздушной машины не известны.

Однако современные боевые машины этого типа становятся все более универсальными, постепенно превращаясь в истребители-бомбардировщики. Что касается перехватчиков, то они почти исчезли — их заменили ракетные системы противовоздушной обороны.

Среди современных истребителей можно выделить три больших класса:

- фронтовые истребители, предназначенные для завоевания господства в воздухе над полем боя

- истребители-бомбардировщики, многоцелевые истребители

- палубные истребители, базирующиеся на авианосцах.

С момента появления первых реактивных истребителей сменилось уже четыре поколения этих боевых машин. Недавно появились первые образцы самолетов пятого поколения.

Специалисты называют поколением все типы боевой техники, произведенной в разных странах, обладающие сходными боевыми возможностям. Эта техника разрабатывается примерно в одно и то же время, а при ее создании используются похожие технические решения.

К первому поколению истребителей, которое родилось в 50-х годах прошлого столетия, относятся машины, летавшие с дозвуковыми скоростями, не имевшие электронных средств обнаружения противника — радаров и вооруженные преимущественно пушками малых калибров.

Характерным примером может служить американский истребитель F-86, имевший потолок 15 километров и скорость около тысячи километров в час. Во время войны в Корее этот самолет был единственным серьезным противником для МиГ-15 советского производства. Во втором поколении истребителей было немало прославленных машин с выдающимися техническими характеристиками.

Оно сложилось в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века. Эти машины могли вдвое превосходить скорость звука, имели треугольное крыло, радары для обнаружения целей и управляемые ракеты в качестве основного оружия. В третьем поколении стремительных боевых машин началась битва электронных технологий. Скорость и высотные показатели самолетов не особенно изменились, зато возросла их способность обнаруживать и уничтожать врага на больших расстояниях. Одновременно появились модели с изменяемой формой крыла, а также способные совершать вертикальные взлет и посадку, то есть не нуждающиеся в больших аэродромах.

Многоцелевые истребители четвертого поколения обладают фантастическими скоростными и маневренными данными. Они развивают скорость до 2, 5 тыс. км/ч, могут летать на высотах до 20 километров, причем набирают такую высоту всего за одну минуту. Эти самолеты могут поразить сразу до десятка целей в радиусе более семисот километров с помощью высокоточного современного оружия.

Истребители пятого поколения — будущее авиации. Многое в них нацелено на создание максимальной безопасности пилота и обеспечение его полной информацией о воздушном и наземном пространстве. Современные материалы корпуса и крыльев обеспечивают малозаметность этих самолетов для радиолокаторов и приборов ночного видения.

Все элементы управления самолетом и комплексом вооружения сосредоточены в одном узле и находятся под контролем центрального компьютера. Маневренность этих самолетов на порядок превосходит даже совершенные машины третьего и четвертого поколений. В настоящее время на вооружении находится только один истребитель пятого поколения, остальные находятся в стадии испытаний и доработки.

Военная авиация

Классификация самолетов:

avia.pro

Истребитель | Вторая Мировая вики

И-15 бис, 1930-е годы

«Спитфайр», истребитель Второй мировой войны

Истребитель — военный самолёт, предназначенный в первую очередь для уничтожения воздушных целей.

Применяется для завоевания превосходства в воздухе над противником, а также для сопровождения бомбардировщиков, транспортных самолётов, самолётов гражданской авиации, защиты наземных объектов от авиации противника. Реже истребители используются для атаки наземных и морских целей.

До Второй мировойПравить

Первые воздушные бои произошли во время Первой мировой войны. Именно тогда впервые возникла потребность в специализированных самолётах, предназначенных для уничтожения воздушных целей.

На первых истребителях экипаж состоял из двух человек — пилота и стрелка. Пулемёт, установленный на вращающейся турели позади пилота, мог обстреливать заднюю полусферу, однако исключалась наиболее актуальная для истребителя фронтальная зона. Пулемёты того времени были не столь надёжны, чтобы устанавливать их на крыльях, а установке курсового пулемёта препятствовал вращающийся воздушный винт. Однако вскоре французский лётчик Ролан Гаррос изобрёл систему, которая позволяла стрелять через вращающийся винт. Устройство представляло собой металлические уголки, закреплённые в основании лопастей винта таким образом, что пуля при попадании рикошетировала в безопасную для пилота и самолёта область. Недостатком такого устройства являлась потеря 7 — 10 процентов пуль. Данная проблема была устранена несколько позже, когда Антон Фоккер создал синхронизатор стрельбы, позволяющий стрелять через плоскость винта без риска повреждения последнего.

В межвоенный период авиация проэволюционировала от фанерных бипланов до цельнометаллических монопланов с закрытыми кокпитами. Первым цельнометаллическим истребителем был немецкий истребитель Junkers D.I. Истребители конца 1930-х развивали скорость около 450 км/ч и имели на вооружении несколько пулемётов.

Истребители Второй мировойПравить

К началу Второй мировой войны истребительная авиация представляла собой хорошо сформировавшийся класс боевой техники. Как правило, основные мировые державы того времени имели несколько основных типов истребителей, отличающихся как по лётным характеристикам, так и по тактике применения. Так, Германия имела истребители Bf-109 и Me-110 различных модификаций, Советский Союз располагал истребителями И-16 и И-153, Великобритания имела парк истребителей Spitfire и Харрикейн. Значительно продвинулись в создании истребительной авиации и некоторые другие страны, в частности, США, Япония, Франция. Имелись и более современные модификации и типы истребителей, ещё не успевшие завоевать популярность, но в ходе войны получившие серьёзное развитие. Так, к началу военных действий на Восточном фронте Советский Союз располагал новыми истребителями Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, а Германия в ходе войны создала и развила линейку истребителей Фокке-Вульф FW-190.

В самом начале боевых действий на европейском театре военных действий ещё не было чёткой определённости в том, какой же именно из основных параметров истребителя — скорость или маневренность — является для него более важным. Этим было обусловлено серьёзное различие схем, по которым строились планеры предвоенных истребителей. Так, советский И-153 «Чайка» являлся бипланом, а появившийся ранее И-16 был монопланом. Немецкие Me-109 и Me-110 отличались количеством двигателей — один против двух соответственно. Однако, опыт ведения активных боевых действий с применением истребительной авиации сравнительно быстро склонил чашу весов в сторону однодвигательной монопланной схемы. Так, на протяжении всей Второй мировой войны основными промышленными державами не было выпущено ни одной новой модификации истребителей-бипланов. А относительное развитие получил только один двухдвигательный истребитель — американский Лайтнинг, что было обусловлено, во многом, спецификой действий на тихоокеанском ТВД.

Высокая востребованность истребительной авиации в годы Второй мировой войны была обусловлена как массированным применением бомбардировочной и штурмовой авиации, так и собственными возможностями истребителей в плане уничтожения наземных целей и поддержки наземных подразделений. Именно в это время была отточена тактика штурмовых ударов истребителей по важным наземным объектам — аэродромам, мостам, складам, железнодорожным узлам, транспорту. При разработке новых модификаций истребителей конструкторам, зачастую, прямо ставилась задача максимально усилить ударную мощность самолёта. Так, например, советскими конструкторами была создана модификация истребителя Як — Як-9Б, отличавшаяся возможностью нести бомбовое вооружение не на внешней подвеске, а в специализированных бомбовых отсеках. Тем самым, был сделан шаг к появлению нового класса самолётов, истребителей-бомбардировщиков, получившего большое развитие в послевоенные годы. Однако, основными обязанностями истребителей во время Второй мировой войны оставались задачи по прикрытию своих войск от авиации противника, уничтожению его самолётов, воздушной разведке и сопровождению бомбардировочной и штурмовой авиации.

Война вызвала взрывное развитие авиационной техники и практически довела поршневой самолёт до совершенства. Однако пропеллерный самолёт с поршневыми двигателями имеет предел скорости, поскольку не в состоянии преодолеть звуковой барьер (см Воздушный винт). Для наращивания скоростей был необходим принципиально новый движитель. В конце войны Германия первой начала выпуск истребителей с реактивным двигателем (Ме-262) и ракетных истребителей Me-163. Данные самолёты имели более высокую скорость, чем поршневые самолёты стран антигитлеровской коалиции, приемлемые показатели маневренности и считались весьма перспективными против бомбардировочной и истребительной авиации противника. Однако, выпускавшиеся небольшими сериями, эти самолёты не смогли существенно повлиять на ход военных действий.

Послевоенное развитиеПравить

ru.2worldwar.wikia.com

Истребитель FC-1 «Сяолун» — с миру по нитке

История создания китайского истребителя Super-7, получившего в дальнейшем обозначение FC-1 (Fighter China 1 – Китайский истребитель первый) или «Сяолун» (Xiaolong в переводе на русский означает «яростный» или «свирепый дракон»), началась ещё в 1986 году. Для проведения модернизации устаревших истребителей J-7 (аналог советского истребителя МиГ-21) правительство Китайской Народной Республики выделяет 550 млн. долларов.

• После чего китайская компания CAIC (Chengdu Aircraft Industry Company) заключает договор с американской компанией «Grumman», по которому планируется разработка совместного проекта истребителя Super-7 на базе советского истребителя МиГ-29. Но к 1990 году американо-китайские отношения становятся довольно холодными, и это приводит к тому, что совместные работы по проекту нового истребителя прекращаются.

• Однако китайские специалисты продолжают разработку самолёта своими силами. В этот период название проекта меняется на Fighter China 1 (FC-1). После отказа специалистов американской компании «Grumman» участвовать в дальнейшей работе над проектом, к работам были привлечены российские инженеры.

• По некоторым сведениям, конструкция китайского истребителя включает в себя множество российских разработок, в частности ОКБ А.И. Микояна, которые создавались в рамках отечественного проекта по созданию легкого фронтового истребителя МиГ-33. Впрочем, это не удивительно, в то время Российская оборонная промышленность переживала тяжелые времена и российские инженеры-авиастроители использовали любую возможность и продавали свои разработки иностранным компаниям.

• В 1998 году (официально в 1999 году) в работы над проектом по созданию истребителя FC-1 включается Пакистан, берёт на себя половину всех расходов, связанных с проектом, после чего проект получает обозначение JF-17 (Joint Fighter – совместный истребитель). Дело в том, что Китай и Пакистан активно сотрудничали в области производства ракетного вооружения, это вызывало опасения в военных кругах США.

• В начале 90-х годов, согласно наложенным Америкой на Пакистан санкциям, последний больше не мог покупать истребители F-16, в то время как испытывал острую нехватку боевых самолётов такого класса.

• Уже в августе 2003 года проводится первый полёт нового истребителя, 3 сентября он был успешно представлен народу. К 2006 году построено шесть самолётов «Сяолун», два истребителя из числа построенных были отправлены в Пакистан для прохождения дальнейших лётных испытаний.

• Стоит отметить, что двигатели РД-93 (модернизированный вариант двигателя РД-33, установленного на российском истребителе Миг-29) для истребителей FC-1 были приобретены в России, согласно подписанному с ОАО «Климов» и ММП им. В.В. Чернышева договору. Однако в дальнейших планах китайских авиастроителей — оснащать истребитель мотором WS-13 собственного производства, с более высокими тяговыми показателями, но более тяжелым, чем российский РД-93.

• Новый FC-1 «Сяолун» представляет собой многофункциональный, лёгкий сверхзвуковой истребитель, оснащенный одним ТРД с тягой 8300 кгс. Крылья самолёта имеют треугольную форму с развитыми наплывами. Бортовая электроника, включающая в себя два мощных компьютера с процессорами Motorola 88000, позволяет пилоту использовать истребитель в бою с максимальной эффективностью.

• В качестве РЛС в китайском самолёте применяется итальянская РЛС FIAR Grifo-S7, производство которой налажено пакистанскими компаниями. В начале работ над проектом на истребитель планировалось установить российскую РЛС, созданную в НПЦ «Фазатрон», имеющую обозначение «Суперкомар». Однако эта станция была китайскими авиастроителями отвергнута по причине малой дальности обнаружения.

• Известно, что на первом построенном FC-1 была установлена израильская Elta EL/M-2032, а на истребителях, переданных ВВС Пакистана, по некоторым данным, установили китайскую станцию Nanjing KLJ-7. В дополнение истребитель оснащен оптоэлектронной оптической системой с инфракрасным каналом (китайское название — электронно-оптический радар «свет радуги-1»), дальность обнаружения цели которой составляет 75 км.

• В кабине пилота расположены три многофункциональных ЖК дисплея, на которые выводится вся необходимая информация. Основной язык английский, однако, все появляющиеся на дисплее сообщения могут быть и на китайском языке. Также в состав бортовой электроники входят системы предупреждения о приближении ракет, система предупреждения при обнаружении радиолокационными станциями противника, системы обмена информацией со стационарными пунктами наведения и другими самолётами.

• Вооружение истребителя состоит из двуствольной 23-мм Тип-23-2 автоматической пушки (китайский аналог российской ГШ-23), четырех управляемых ракет класса «воздух-воздух», одной управляемой ракеты класса «воздух земля» и четырёх авиабомб. Максимальная боевая нагрузка достигает 3,7 тонны. Максимальная скорость 1900 км в час, дальность полёта с подвесными топливными баками (два бака по 800 литров) составляет около 3000 км.

/Макс Беляев, topwar.ru/

army-news.ru

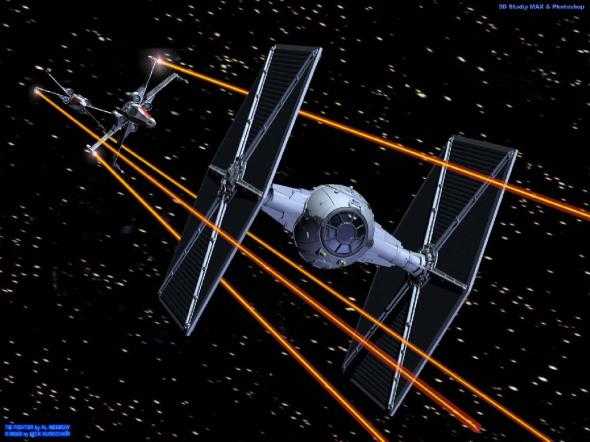

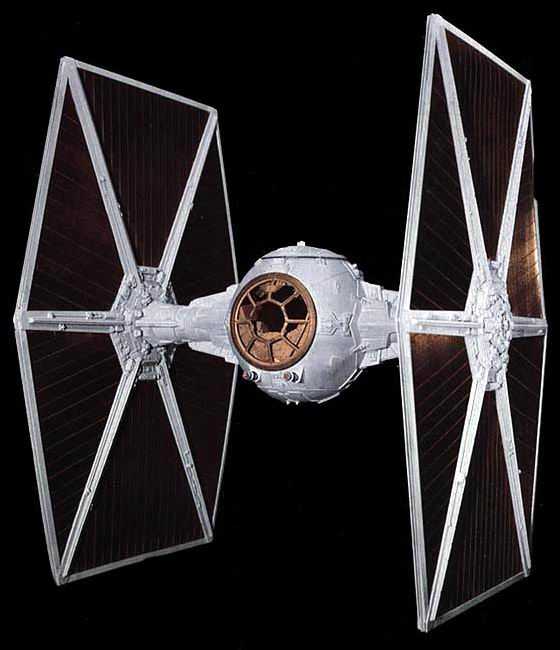

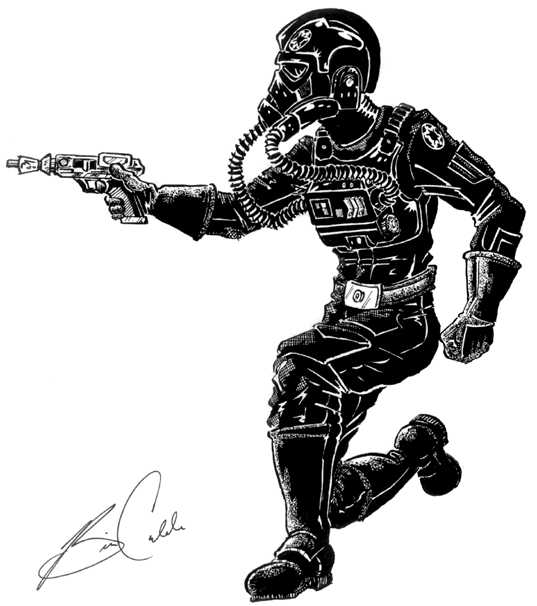

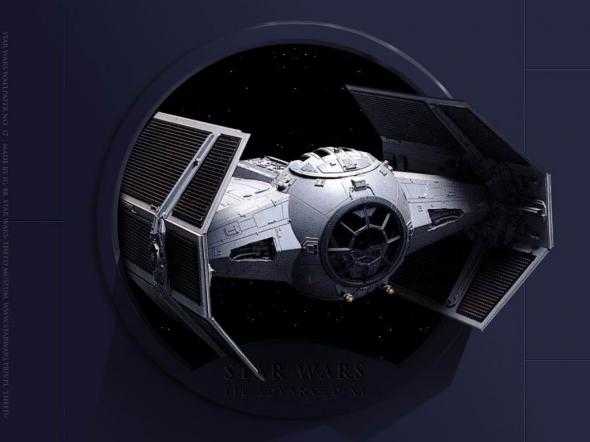

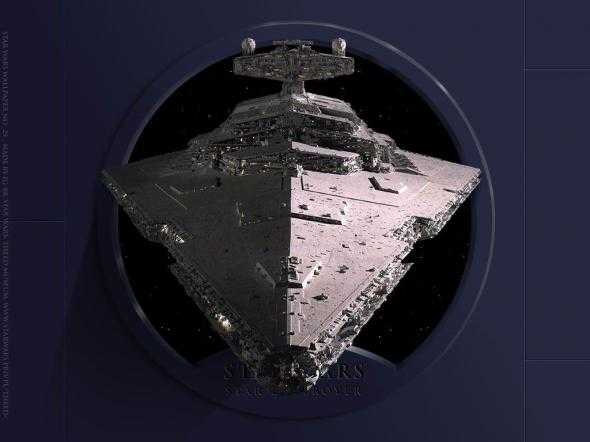

TIE истребитель

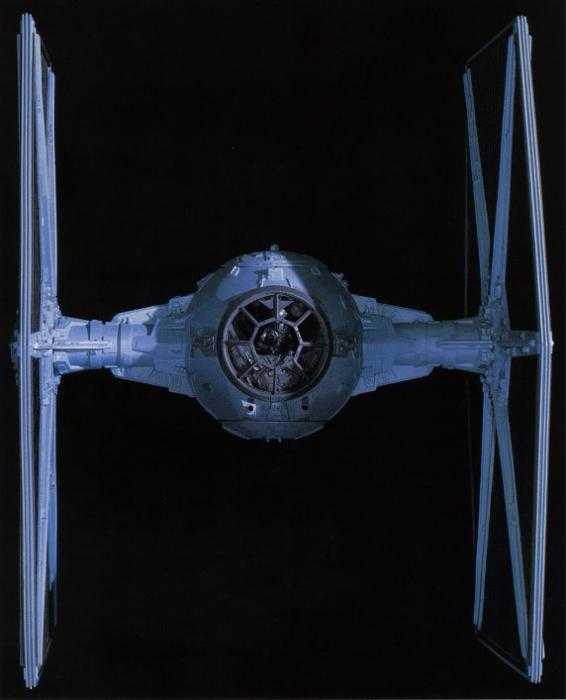

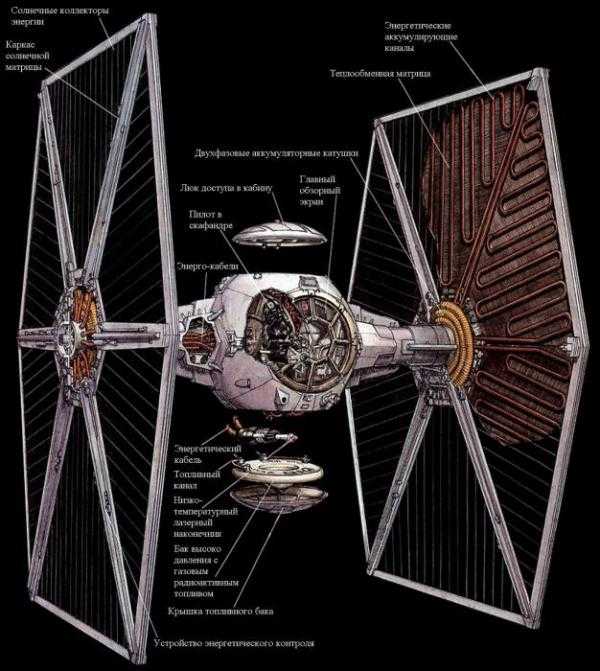

TIE/ln является зримым символом космического превосходства имперских Военно-космических сил. TIE/ln присутствуют на борту даже самых небольших имперских крейсеров и дислоцируются в космических портах и гарнизонных базах по всей территории Галактики, служа в качестве извечного напоминания об имперской мощи. TIE/ln, потомок T.I.E. истребителя, разработанного для Галактической Республики корпорацией «Sienar Fleet Systems». Проект истребителя был рожден из ранних проектов – модели Инфильтрата Ситов и перехватчика Актис Эта-2.

TIE/ln, потомок T.I.E. истребителя, разработанного для Галактической Республики корпорацией «Sienar Fleet Systems». Проект истребителя был рожден из ранних проектов – модели Инфильтрата Ситов и перехватчика Актис Эта-2.