42 года в войсках. Боевая машина 9П148 — Сообщество «Военно-Техническое Общество» на DRIVE2

В январе этого года исполнилось 42 года с тех пор, как на вооружение советской армии был принят противотанковый ракетный комплекс «Конкурс». За это время оборонная промышленность успела выпустить колоссальное количество ракет этого типа, которые отправились в три десятка стран. Почти сразу после принятия на вооружение системы «Конкурс» началась разработка его новых модификаций. ПТРК семейства «Конкурс» до сих пор используются российскими вооруженными силами, и их эксплуатация будет продолжаться в ближайшем будущем.

История одного из самых распространенных отечественных противотанковых ракетных комплексов началась в середине шестидесятых годов. В 1966 году министерство оборонной промышленности объявило конкурс на создание возимого противотанкового ракетного комплекса второго поколения, оснащенного полуавтоматической системой управления. Требования к перспективной системе были достаточно высоки. Военные желали получить ракету, способную лететь со скоростью около 450 м/с и поражать цель на дальности до 4 километров. Одновременно с этим заказчик требовал уменьшить стоимость комплекса, для чего, в частности, нужно было применить проводную систему управления.

Первоначально проект нового ракетного комплекса от КБП носил название «Гобой» и предполагал высокую степень унификации с предыдущей системой «Фагот». С 1970 года проект носил название «Конкурс». Одной из причин смены названия стало значительное изменение требуемых от комплекса характеристик. В результате доработок изначального технического задания комплекс «Гобой»/«Конкурс» уже не мог считаться глубокой модернизацией «Фагота», хотя в нем и предполагалось использовать имеющиеся наработки.

В качестве базы для нового противотанкового комплекса была выбрана разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, имевшая достаточные для выполнения возлагаемых задач характеристики. На крыше базовой машины устанавливался подъемный механизм с креплениями для пяти транспортно-пусковых контейнеров с управляемыми ракетами. Внутри бронированного корпуса имелась укладка на 15 контейнеров с ракетами. Конструкция пусковой установки позволяла экипажу монтировать новые контейнеры, не покидая машины.

Для уничтожения целей противотанковый комплекс «Конкурс» располагал ракетами 9М113. Ракета длиной 1165 мм (с вышибным зарядом) и диаметром 135 мм (без учета крыльев и рулей) была выполнена по аэродинамической схеме «утка». Масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере составляла 25 кг, без него – 14,6 кг. Четыре сравнительно крупных крыла размахом 468 мм размещались в ее хвостовой части, четыре небольших руля – в носовой. Для стабилизации ракеты в полете рули и крылья устанавливались под углом к продольной оси изделия, что заставляло его вращаться. В носовой части ракеты размещались приводы рулей, за ними – кумулятивный заряд. В средней части корпуса поместили твердотопливный двигатель, а в хвостовой – аппаратуру управления.

Ракета 9М113 использовала полуавтоматическую систему управления с передачей команд по проводу. Последний имел длину 4 км и был намотан на катушку в хвостовой части ракеты. Примечательно, что на борту ракеты был лишь один сравнительно сложный прибор, используемый для наведения – координатор 9Б61. Этот прибор, имевший в своем составе гироскоп, предназначался для согласования команд наземной системы управления с работой рулевых машинок. Прочее оборудование, следившее за положением ракеты и управлявшее ее полетом, находилось на боевой машине 9П148. Чтобы наземная аппаратура могла следить за положение ракеты, в хвосте последней установили инфракрасную лампу.

Определенный интерес представляет процесс пуска ракеты комплекса «Конкурс». Оператор системы, наведя метку прицела на цель, должен нажать кнопку «пуск». После этого электросистема воспламеняет пиропатрон передней крышки транспортно-пускового контейнера, из-за чего крышка открывается. Открываясь, крышка освобождает тягу, связанную с замыкателем пиропатрона, расположенного в отсеке электропитания. Пороховые газы пиропатрона соединяют разделенные элементы питания, благодаря чему подается электроэнергия на все системы ракеты. Одновременно с этим третий пиропатрон раскручивает гироскоп координатора. За скоростью вращения гироскопа «следит» специальный инерционный замыкатель. Когда обороты гироскопа достигают рабочего значения, электросистема ракеты воспламеняет вышибной заряд. Последний выталкивает ракету из транспортно-пускового контейнера со скоростью более 60 м/с. Все эти процессы происходят менее чем за секунду. На удалении около 15 метров от боевой машины происходит воспламенение заряда маршевого двигателя. После выстрела пустой транспортно-пусковой контейнер автоматически сбрасывается.

Для расширения боевых возможностей противотанкового ракетного комплекса 9К113 «Конкурс» была разработана выносная пусковая установка 9П135. При необходимости экипаж боевой машины может развернуть эту систему и атаковать цели с удобной позиции. В состав выносной пусковой установки входят станок, пусковой механизм, аппаратный блок и прибор наведения ракеты. Переносная пусковая установка весит около 22 кг.

Характеристики ракеты и аппаратуры управления комплекса «Конкурс» позволяют уничтожать бронетехнику и укрепления противника на дальности до 4 километров. При работе в ночных условиях максимальная дальность поражения целей сокращается до 3,5 км. Минимальная дальность стрельбы связана с дистанцией взведения взрывателя и составляет 75 метров. Поражение целей возможно в секторе шириной 20° перед боевой машиной или пусковой установкой. При необходимости возможен обстрел низколетящих самолетов или вертолетов.

Сравнительная простота комплекса «Конкурс» позволила устанавливать его не только на специализированных машинах или выносных пусковых установках, но и на бронетехнике имеющихся типов. Носителями ракет 9М113 были боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, а также боевые машины десанта БМД-1, БМД-2 и БМД-3. В зависимости от модели базовой машины в боекомплект входило от одной до четырех ракет.

Вскоре после принятия на вооружение комплекса «Конкурс» начались работы над его модернизированной версией. В рамках проекта «Конкурс-Р» сотрудники КБП пытались создать вариант противотанкового комплекса с автоматическим наведением ракеты. В качестве средства слежения за целью предлагалось использовать специальную радиолокационную станцию, установленную на боевой машине. Модернизация ракеты не предусматривалась. За создание радиоэлектронных компонентов ПТРК «Конкурс-Р» отвечал тульский НИИ «Стрела».

Внешне боевая машина комплекса «Конкурс-Р» отличалась от 9П148 наличием крупного блока с оборудованием в передней части крыши. В состав этого блока вошли антенна радиолокационной станции и часть оптической аппаратуры. Основные блоки электроники размещались внутри бронированного корпуса базовой машины. Использование для слежения за целью радиолокационной станции позволяло атаковать бронетехнику противника в любое время суток и в любых метеоусловиях. Кроме того, подобная система наведения не требовала использования специальных ракет и была полностью совместима с существующими боеприпасами.

В конце восьмидесятых был создан новый противотанковый ракетный комплекс 9К113М «Конкурс-М», отличавшийся от оригинальной системы более высокими характеристиками. После модернизации ракета 9М113М потяжелела почти на два килограмма. Главной причиной этого стало применение тандемной боевой части. Для повышения боевых характеристик в носовой части ракеты был установлен лидирующий заряд, предназначенный для уничтожения динамической защиты или противокумулятивной решетки атакуемой техники. Благодаря таким изменениям максимальная бронепробиваемость ракеты достигла 800 мм. При угле встречи 60° этот параметр сокращается до 300 мм.

Носителем ПТРК «Конкурс-М» могли стать боевые машины пехоты и десанта, легкие бронемашины, автомобили и даже мотоциклы. Кроме того, был создан обновленный вариант переносной пусковой установки под названием 9П135М1. Аппаратура системы «Конкурс-М» позволяет использовать ракеты иных типов, такие как «Конкурс» или «Фагот».

За 40 лет противотанковые комплексы семейства «Конкурс» неоднократно использовались на учениях и применялись в реальных вооруженных конфликтах. Простота конструкции и эксплуатации, а также высокие боевые характеристики позволили комплексу «Конкурс» и его модификациям стать одной из самых распространенных систем своего класса. По имеющимся данным, тульское КБ приборостроения продолжает работы по модернизации и улучшению этого ПТРК. Это значит, что пятидесятилетие со дня принятия на вооружение комплекса 9К113 может быть отмечено появлением его новой модификации с еще более высокими характеристиками.

В нашем Обществе есть один такой www.drive2.ru/r/other/1713752/

Полный размер

www.drive2.ru

|

К середине 60-х годов прошлого века советские военные специалисты пришли к выводу, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) с ручной системой управления в основном удовлетворяют требованиям организации противотанковой обороны и обеспечивают надежное поражение основных образцов бронетехники состоящих на вооружении армий вероятных противников, но при этом, для их успешной эксплуатации требуется длительная и трудоемкая подготовка расчетов, а в последствии их регулярная ежедневная тренеровка на тренажерах. В условиях системы комплектования Советской Армии по призывному принципу подготовить достаточное количество операторов ПТУР, способных эффективно применять существующие ПТРК с ручным режимом управления не представлялось возможным (напрашивается вывод, что системные проблемы комплектования вооруженных сил по призыву проявились отнюдь не в 90-х годах, а гораздо раньше). В 1966 г. был объявлен конкурс на разработку самоходного ПТРК с полуавтоматическим режимом управления по проводам с дальностью поражения цели до 4 000 м и сверхзвуковой скоростью полета ракеты. По итогам конкурса разработка нового ПТРК была поручена коллективу конструкторского бюро приборостроения (КБП) г. Тула под руководством А.Г. Шипунова, который в конце 60-х создал и успешно довел до серийного производства переносной полуавтоматический комплекс 9К111 «Фагот» (см. выше). Автоматика нового комплекса работала по принципу успешно реализованном в 9К111 — модуляция с помощью вращающегося растра инфракрасного светового сигнала приходящего с лампы-фары летящей ПТУР, в связи с чем пришлось отказаться от сверхзвуковой скорости ракеты. Уменьшение скорости ракеты позволило уменьшить ее массу и, соответственно, увеличить возимый боекомплект машины. Как уже отмечалось, новый комплекс создавался на основе «Фагота» и мог производить пуски не только штатной ракетой, но и ракетой 9М111. Для производства пуска ПТУР в условиях применения оптических помех в комплексе был предусмотрен резервный канал управления в ручном режиме. Шасси боевой машины традиционно разрабатывалось на базе БРДМ-2. В январе 1974 г. самоходный ПТРК тульского КБП после всесторонних испытаний был принят на вооружение под названием ПТРК 9К113 «Конкурс» (первоначально ПТРК «Гобой»). В состав комплекса входили: боевая машина ПТУР 9П148, ракеты 9М113 или 9М111 (9М111М), контрольно — проверочная машина (КПМ) 9В871 на шасси ГАЗ-66, тренажер 9Ф66, выносная пусковая установка 9П135. Производство ПТРК было организованно на предприятии «Маяк» г. Киров в 1974 г., в последствии производство было передано на объединение Тульский оружейный завод (ТОЗ). Боевыми машинами 9П148 комплектуются противотанковые батареи мотострелковых полков и отдельные истребительно-противотанковые артиллерийские дивизионы мотострелковых дивизий. Комплекс поставлялся на экспорт в страны — участницы организации Варшавского договора, Индию, Иорданию, Ирак, Иран, Кувейт, Сирию, КНДР, Ливию, Афганистан, Финляндию. В Индии с 1989 г. 9П148 производится по лицензии. Тактико-технические характеристики

|

|

cris9.armforc.ru

противотанковый ракетный комплекс, ракета 9к113, 9п148 боевая машина, характеристики (ТТХ)

Самые первые образцы противотанковых управляемых ракет (ПТУР) появились в Германии в 1940-х годах. Впервые в лабораториях компании, которая сейчас занимается выпуском знаменитых на весь мир автомобилей БМВ, началась разработка оружия. По задумке инженеров, оно должно было стать огромной головной болью для всех танкистов. Однако, предсерийные образцы, которые были готовы уже к концу 1943 года, имевшие название «Красная шапочка» были испытаны на восточном фронте в 1944-м, но с серию данные ПТУР так и не поступили. Руководство нацистов посчитало их выпуск нецелесообразным.

Советские конструкторские умы, изобрели ПТУР гораздо позже: «Фалангу»(1967г.) и «Дракон»(1968г.), которые, несмотря на свои громкие названия, не прославили себя особой славой боевого применения. В 70-х годах на вооружение поступила новая управляемая ракета, с весьма неординарным названием, входящая в состав комплекса, который и по сей день считается грозой танков — ПТРК «Конкурс».

Содержание статьи

История создания

В середине 1966 года Министерство Оборонной Промышленности, осознало тот факт, что первое поколение противотанковых ракет не вписываются, в первую очередь, в стандарты показателей поражающей дальности того времени. Расстояние огневого контакта в 2.5 км признали недостаточным. Но, как говориться, лучше синица в руках, чем журавль в небе, вышеупомянутые ракеты на вооружение приняты были.

9К111 Фагот

9К111 ФаготСреди конструкторских бюро был объявлен конкурс, по результатам которого должен был появиться противотанковый ракетный комплекс второго поколения. Военные начальники хотели получить образец изготовленный, по принципу «дешево и качественно», и заявили конкурсантам о технических требованиях, которые желали видеть в окончательном варианте образца.

Скорость ракеты должна была превышать скорость звука в 1.5 раза, иметь проводную систему управления и уничтожать вражескую технику на дальности 4-х километров.

При этом военные хотели, чтобы технологичность процесса не требовала крупных денежных вложений.

В то же время материалы и технологии, используемые конструкторами при изготовке оборонной промышленности, явно не могли позволить изготовить ракету заданных параметров. И чтобы претворить в жизнь желания руководства требовалось, по меньшей мере, привлечь усилия волшебников.

ПТРК «Конкурс»

ПТРК «Конкурс»О целесообразности требований военных по отношению к производственным технологиям взялся объяснять полководцам представитель тульского КБ Приборостроения в своей презентации анализа их техзадания на ракету. После этого требования снизились. Сверхзвуковую скорость заменили дозвуковой, за счет чего уменьшился вес и денежные вложения в процесс изготовления. Разработку комплекса доверили тульскому заводу Приборостроения.

В состав инженерной команды разработчиков входили ценители музыкальных инструментов, потому что свою проецируемую модель они изначально назвали «Гобой». За основу взяли систему «Фагот» уже разработанную к тому времени.

Новый ПТРК не сильно отличался по техническим данным, до начала кардинальных доработок, которые начались в 1969 году.

Нововведения оказались настолько успешными, что на заводе перестали считать проект глубокой модернизацией «Фагота» и спустя год, в 1970 году, модели дали новое имя «Конкурс», воспринимая ее как отдельно сконструированный образец.

Испытания новой «танковой угрозы» шли еще три с половиной года. Конструкторы год от года оттачивали комплекс до состояния идеала. Как результат, после успешной демонстрации ПТРК «Конкурс» военным представителям, в начале 1974 года был издан приказ Министра Обороны о принятии комплекса на вооружение.

Устройство

ПТРК «Конкурс» состоит из трех не уступающим друг другу по важности компонентов. В первую очередь, это боевая машина, на башне которой размещался «Конкурс».

Бронетехника была создана на базе БРДМ-2 и носит название БМ 9П148.

В ней башенный отсек был полностью переоборудован и адаптирован под противотанковый комплекс.

Вторая составляющая «Конкурса» это пусковая установка 9П135. Она состоит из стационарных крепежей, кронштейнов, пяти контейнеров и радиоэлектрических компонентов, которые подсоединены к пульту управления, размещенному внутри, на месте наводчика орудия.

Третья составляющая «Конкурса», это ракета 9М113. Она размещена в контейнерах на пусковой установке. Запуск происходит только после подачи команды оператором орудия.

Вести огонь по бронированным целям противника можно не только с БМ 9П148, но и с станка. ПТРК «Конкурс» можно снабдить мотострелковые подразделения, у которых при ведении оборонительных операций существует дефицит в боевой технике. В этом случае «Конкурс» устанавливают на БМП-2, либо огонь ракетой ведется оператором со станка-треноги, установленного на земле.

Тактико-технические характеристики ПТРК «Конкурс»

Сравнение характеристик советской и американской ракеты показывает преимущество в дальности действия отечественного вооружения. Кроме того, «Конкурс» способен поражать быстроходные цели.

| Характеристика | ПТРК «Конкурс» | ПТРК «Джавелин» |

|---|---|---|

| ПТРК «Джавелин» | 15 | 16 |

| Длина контейнера, м | 1.26 | 1.2 |

| Принцип действия | Кумулятивная струя | Кумулятивная струя |

| Дальность стрельбы | 4 км днем и 3.5 км ночью | 2 км |

| Скорость полета ракеты, м/с | 250 | 150 |

| Бронепробиваемость, мм | 600 (угол попадания 900) 250 (угол попадания 600) | 500 (угол попадания 900) 200 (угол попадания 600) |

| Максимальная скорость движения цели, км/ч | 60 | 40 |

Советская ракета имеет несколько лучшие характеристики бронепробиваемости. Повышенная скорость полета обеспечивает раннее поражение цели.

Принцип действия

Благодаря инфракрасной лампе, которая освещает цель во время прицеливания, на пусковую установку (за счет электроники) поступает команда, которая подстраивает ракету и осуществляет пуск в наивыгоднейший для этого момент. Все что требуется от наводчика оператора на этом этапе — это держать цель на прицеле.

После нажатия оператором кнопки «Пуск», происходит последовательное срабатывание электроники и пиропатронов, через 0.2 секунды крышка контейнера открывается, и ракета 9М113 устремляется к цели.

Чтобы цель была поражена, необходимо держать ее на прицеле до непосредственного попадания ракеты.

Существуют два режима контроля полета ракеты 9М113. В «Полуавтоматическом режиме» подсветка цели происходит за счет автоматики пусковой установки. Но это не самый надежный вариант, поэтому подавляющее большинство операторов используют «Ручной режим».

В этом случае наводчик комплекса сам контролирует процесс корректировки полета 9М113 при помощи оптических прицелов и специальных ручек управления.

Этот комплекс прозвали «грозой танков». Попадание 15 кг ракеты зачастую приводит не только к переводу в статус «не боеспособная единица» техники, еще недавно представлявшей угрозу, но и к ее полному уничтожению. Но не только вражеским танкам стоит бояться «Конкурса».

При умелых действиях наводчика оператора в воздухе вряд ли найдут спасение низколетящие самолеты и вертолеты.

А на воде не доплывут до своей цели неприятельские катера и даже небольшие корабли. ПТРК «Конкурс» является ярким примером мощного российского противотанкового оружия, и этот комплекс по сей день опасаются все танкисты мира.

Видео

warbook.club

ПТРК » Конкурс » | lemur59.ru

ПТРК “ Конкурс “

С середины шестидесятых годов определилась необходимость создания нового самоходного противотанкового комплекса с полуавтоматическим наведением ракет взамен состоявших на вооружении комплексов «Шмель» и «Фаланга». Такой комплекс должен был составлять основу противотанковых средств полкового уровня, исходя из применения во взаимодействии с вооруженными переносными комплексами батальонными противотанковыми подразделениями. В соответствии с поставленными задачами новый комплекс предназначался для поражения современных бронецелей на удалении до 4 км. Исходя из требуемого диапазона дальностей, для обеспечения малого полетного времени тактико-техническими требованиями военных задавалась сверхзвуковая скорость полета — порядка 450 м/с.

В отличие от коллектива коломенского Конструкторского бюро машиностроения, реализовавшего требования заказчика во всей их совокупности в комплексе «Штурм», тульские конструкторы критически подошли к анализу целесообразности предложенных военными характеристик и прежде всего отказались от создания сверхзвуковой ракеты. В результате им удалось создать вдвое более легкую ракету, уменьшить мертвую зону, а также снизить стоимость за счет использования проводной линии передачи команд, неприемлемой для сверхзвуковой ракеты.

Таким образом, по сравнению с применением сверхзвуковой ракеты обеспечивался больший боекомплект боевой машины, ракета могла применяться с выносной пусковой установки, достигалась высокая степень боевой и эксплуатационной унификации с комплексом «Фагот».

ПТРК “ Фагот “

4 февраля 1970 года вышло Постановление СМ №30 о разработке ПТРК «Гобой». Новый ПТРК разрабатывало КБП и во многом унифицировало его с «Фаготом». В частности, из пускового устройства «Гобой» можно было стрелять «Фаготом». В 1970 году ПТРК «Гобой» был переименован в «Конкурс».

По сравнению с «Фаготом» «Конкурс» стал больше, тяжелее, увеличились бронепробиваемость и дальность стрельбы, маршевая скорость полета осталась практически без изменений. Как «Конкурс», так и «Фагот» вращались в полете для компенсации эксцентриситета двигателя.

ПТРК “ Конкурс “

Комплекс принят на вооружение в самоходном варианте с боевой машиной 9П148 и в переносном варианте в январе 1974 г. как средство противотанковых батарей мотострелковых полков, мотострелковых и танковых дивизий, в 1979 г. — в самоходном варианте на БТР-РД «Робот» (для ВДВ).

БТР-РД “ Робот “

Кроме России комплекс разных модификаций состоит на вооружении сухопутных сил Афганистана, Болгарии, Венгрии, Индии, Иордании, Ирана, Северной Кореи, Кувейта, Ливии, Никарагуа, Перу, Польши, Румынии, Сирии, Вьетнама, Финляндии.

ПТРК 9к113 «Конкурс» предназначен для поражения современной бронетанковой техники, других бронированных целей противника, подвижных и неподвижных, разрушения фортификационных укреплений, уничтожения огневых средств и точек на удалении до 4 км.

Состав самоходного комплекса:

- На боевой машине 9П148:

- боевая машина 9П148 на базе БРДМ-2;

- ПТУР 9М113 или 9М113 и 9М111М;

- выносная пусковая установка 9П135М.

- На 6 боевых машин (противотанковый взвод) положена одна контрольно-проверочная машина 9В871.

- На боевой машине БТР-РД «Робот»:

- боевая машина на базе БТР-Д;

- ПТУР 9М113 и ПТУР 9М111М;

- две выносных пусковых установки 9П135М-1.

Состав переносного комплекса:

- переносная пусковая установка 9П135М, вьюк №1 массой 22,5 кг;

- две ПТУР 9М113 в ТПК.

Противотанковая управляемая ракета 9М113

Противотанковая управляемая ракета 9М113:

длина контейнера — 1260 мм, ракеты (с вышибной установкой) — 1165 мм,

калибр ракеты — 135 мм, размах крыльев — 468 мм, масса переносной ПУ — 22 кг, ракеты 9М113 — 14.5 кг,

в ТПК — 25,3 кг, боевая часть — 2,7 кг, кумулятивная, бронепробиваемость (под углом 60°) — 250 мм,

дальность стрельбы — 7574000 м, средняя скорость полета — 208 м/с,

время полета на максимальную дальность – 2с скорострельность — 2-3 в/м.

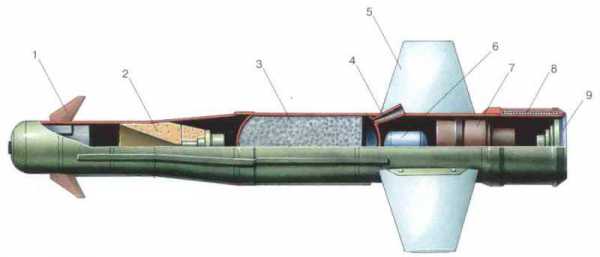

На рисунке:

1 — аэродинамические рули; 2 — кумулятивная боевая часть;

3 — твердотопливный двигатель; 4 — сопло; 5 — крылья;

6 — гироскопический блок системы управления; 7 — батарея;

8 — катушка с проводом; 9 — источник излучения

Противотанковая управляемая ракета 9М113М:

дальность стрельбы — днем 75-4000 м, ночью 75-2500 м, длина контейнера — 1263 мм, длина ракеты — 1260 мм,

калибр ракеты — 135 мм, размах крыльев — 468 мм, Масса ракеты — 16,5 кг, в ТПК — 26.5 кг.

Боевая часть тандемно-кумулятивная, бронепробиваемость по нормали — 800 мм, под углом 60° к нормали — 300 мм,

преодоление динамической защиты обеспечивается, техническая скорострельность — 3 в/мин.

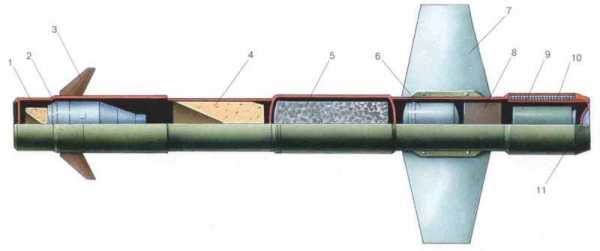

На рисунке:

1 — предзарядтандемной боевой части; 2 — воздушно-динамический привод полуоткрытого типа с лобовым воздухозаборником;

3 — аэродинамические рули; 4 —основной заряд тандемной боевой части;

5 —двигательная установка; 6 — гироскопический блок;

7 — крылья; 8 — батарея; 9 — система управления;

10 — катушка с проводом; 11 — источник излучения

Снаряд 9М113 скомпонован по аэродинамической схеме «утка», т.е. аэродинамические рули размещены впереди центра тяжести снаряда. Управляющая сила, обеспечивающая маневр снаряда, создается за счет поворота аэродинамических рулей. В целях стабилизации на траектории снаряд в полете вращается. Вращение снаряда в полете обеспечивается лопастями и соплами, установленными под углами 2° и 9° соответственно к продольной оси снаряда.

Система управления снарядом в полете — полуавтоматическая с передачей команд на снаряд по проводам. Принцип полуавтоматического управления заключается в том, что оператор с момента вылета снаряда из контейнера до момента поражения цели удерживает перекрестие сетки оптического визира на цели, при этом снаряд автоматически удерживается на линии визирования. Местонахождение снаряда определяется по инфракрасному излучению лампы-фары.

Бортовая аппаратура управления состоит из катушки, проводной линии связи, блока управления, координатора, блока рулевого привода и лампы-фары. Вся аппаратура размещена в аппаратурном отсеке, за исключением блока рулевого привода, расположенного в головной части снаряда.

Координатор 9Б61 представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, который обеспечивает согласование команд управления, вырабатываемых наземной аппаратурой управления в системе координат пускового устройства, с системой координат вращающегося снаряда.

Блок рулевого привода предназначен для управления снарядом в полете по курсу и тангажу с помощью аэродинамических рулей. Он представляет собой электромагнитный механизм с поворотными якорями, на которых установлены аэродинамические рули.

Лампа-фара является электрическим источником инфракрасного светового излучения и предназначена для определения положения снаряда относительно линии визирования. Она расположена в аппаратурном отсеке в каркасе катушки проводной линии связи.

Снаряд 9М113 имеет кумулятивную боевую часть 9Н131, которая выполнена в виде боевого отсека, расположенного между блоком рулевого привода и разгонно-маршевой двигательной установкой, и состоит из корпуса, кумулятивного заряда и предохранительно-детонирующего механизма.

Дальность стрельбы — 75-4000 м. Боевая часть 9Н131 — кумулятивная, массой 2,7 кг. Бронепробиваемость — 250 мм при 60°, 560 мм при 90°. Система управления — полуавтоматическая по проводам. Вероятность попадания — 0,9. Скорость полета: средняя — 208 м/с., максимальная — 250 м/с. Время полета на максимальную дальность — 20 с. Масса: ракеты — 14,58 кг, ТПК с ракетой — 25,3 кг. Размеры ракеты: калибр — 135 мм, длина — 1165 мм, размах крыла — 468 мм. Размеры ТПК: длина — 1263 мм, ширина — 188 мм, высота — 230 мм.

Боевая машина 9П148

Для ПТРК на базе БРДМ-2 была создана боевая машина 9П148. На ПУ боевой машины находится пять контейнеров со снарядами 9М113. Всего же возимый боекомплект составляет 20 ракет (10 ракет 9М113 и 10 ракет 9М111М) или 15 ракет 9М113. Пакет направляющих может подзаряжаться боекомплектом расчетом в два человека без выхода из-за брони. Загрузка машины полным боекомплектом ракет 9М113 продолжается 15 минут.

После пуска стреляный контейнер автоматически сбрасывается.

В комплектацию машины входит выносная пусковая установка типа 9П135, которая вместе с боекомплектом может выноситься из боевой машины и использоваться независимо от неё. Прицел и наземная аппаратура управления являются едиными для использования в возимом и выносном вариантах.

Конструкция приводов наведения боевой машины 9П148 позволяет вести огонь по низколетящим малоскоростным самолетам и вертолетам, а также стрельбу на плаву по целям на берегу при форсировании водных преград. Угол горизонтального наведения 20°. Скорострельность на максимальную дальность 2-3 выстр./мин. Расчет боевой машины 2 человека.

База — БРДМ-2. Колесная формула — 8х8. Число ракет на ПУ — 5. Время: перехода в боевое положение — 25 с, перезаряжания — 1 мин 30 с., заряжания — 15 мин. Боевая масса — 7 т. Размеры: длина — 5750 мм, ширина — 2350 мм, высота — 2310 мм. Клиренс — 340 мм. Тип двигателя — карбюраторный ГАЗ-41. Мощность: максимальная — 140 л.с. Удельная мощность — 20,0 л.с./т. Запас топлива — 290 л. Скорость: максимальная — 95 км/ч, на плаву — 10 км/ч. Запас хода — 750 км. Преодолеваемые препятствия: подъем — 30 град., крен — 25 град, стенка — 0,4 м, ров — 1,22 м. Бронирование: лоб корпуса — 6-10 мм. Радиостанция — Р-123, с дальностью связи до 20 км. Оборудование — ТНА-2, ФВУ, средства пожаротушения.

Боевая машина БТР-РД «Робот»

База — БТР-Д. Вооружение — 2 7,62-мм курсовых пулемета ПКТ, боекомплект — 2000 патрон. 2 переносных пусковых установки 9П135М-1 (одна крепиться на машине, другая используется в выносном варианте). Общей боекомплект — 24 ракеты (12 ракет 9М113 и 12 ракет 9М111). Боевой расчет — 6 человек (командир машины, старший оператор, 3 оператора и механик-водитель). Боевая масса — 8,0 т. Размеры: длина — 5885 мм, ширина — 2630 мм, высота — 1650-2000 мм. Клиренс — переменный от 110 до 450 мм. Среднее удельное давление на грунт — 0,5 кг/см3. Тип двигателя — дизель 5Д20. Мощность: максимальная — 240 л.с., удельная — 30 л.с./т. Скорость: максимальная — 60 км/ч., по грунту — 35 км/ч, на плаву — 9-10 км/ч. Запас хода — 500 км. Преодолеваемые препятствия: подъем — 32-35 град., крен — 18 град, ров — 2 м, стенка — 0,7 м. Бронирование — противопульное: лоб — от 12,7-мм, борт — 7,62-мм пуль. ФВУ. ГО-27. Средства постановки дымзавес — ТДА, 4 81-мм ПУ 902В.

Оборудование: радиостанция Р-123М.

Переносная пусковая установка 9П135М

Состав: аппаратура управления 9С451М (аппаратный блок 9С474 и прибор наведения 9Ш119М1 (10х, 6о)) и механизм пуска 9П155 на станке 9П56М. Число ракет на ПУ — 1. Углы наведения: ГН — 360°, ВН — -5…+20°. Масса — 22,5 кг. Размеры в боевом положении: длина — 1263 мм, ширина — 770 мм, высота — 700 мм. Расчет — 3 человека. Скорострельность — до 3 пусков в минуту. Время перевода в боевое положение — менее 1 мин.

При стрельбе из боевой машины 9П148 оператор нажимает на пульте на кнопку ПУСК, при этом с блока питания аппаратуры управления машины 9П148 подается напряжение 12В постоянного тока на электровоспламенители бортового источника питания, второй наземной батареи блока питания и порохового заряда ротора координатора.

При стрельбе с пусковой установки 9П135М оператор нажимает на спусковой крючок механизма пуска, расположенного на пусковой установке, при этом в механизме пуска индуктируются импульсы напряжения, которые подаются на электровоспламенители бортового источника питания, второй наземной батареи блока питания и порохового заряда ротора координатора.

Дальнейшее взаимодействие элементов снаряда при пуске и в полете при стрельбе из боевой машины 9П148 и с пусковой установки 9П135М аналогично.

Через 0,2 с открывается передняя крышка контейнера, а затем срабатывает электровоспламенитель вышибной двигательной установки. Форс пламени поджигает пороховой заряд 9X180, и под давлением газов снаряд выбрасывается из контейнера с дульной скоростью не менее 64 м/с. На расстоянии 10-15 м от дульного среза контейнера происходит запуск разгонно-маршевои установки снаряда. Эта установка оснащена однокамерным двухрежимным реактивным твердотопливным двигателем. Двухрежимность достигается за счет геометрической формы порохового заряда 9X179.

После вылета снаряда из контейнера световое излучение лампы-фары попадает во входной зрачок оптико-механического координатора наземной аппаратуры управления, где преобразуется в электрический сигнал и в виде частотно-модулированного напряжения поступает в аппаратурный блок.

Аппаратурный блок автоматически вырабатывает управляющие напряжения по курсу и тангажу, пропорциональные величине линейного отклонения снаряда от линии визирования.

В ПТРК в дополнение к полуавтоматической системе управления введен режим ручной коррекции на конечном участке траектории для повышения точности стрельбы в условиях оптических помех. О наличии помех сигнализирует специальный индикатор.

Минимальная дальность стрельбы снарядом 9М113 определяется дальностью взведения взрывателя (около 75 м).

Ракеты типа «Конкурс» использовались в составе вооружения боевых машин пехоты БМП-1П и БМП-2, при этом боекомплект составлял четыре ракеты. На более легких БМД-2 и БМД-3 предусмотрена смешанная комплектация из одного «Конкурса» и двух «Фаготов».

Характеристики ракеты 9М113 | |

Система управления | полуавтоматическая по проводам |

Боевая часть | кумулятивная |

Дальность стрельбы, м: |

|

минимальная | 75 |

максимальная днём | 4000 |

максимальная ночью | 3500 |

Бронепробиваемость, мм: |

|

при угле встречи 60° | 250 |

при угле встречи 90° | 560 |

Скорость полёта, м/с: |

|

средняя | 208 |

максимальная | 250 |

Время полёта на максимальную дальность, с | 20 |

Масса боевой части, кг | 2,7 |

Масса ракеты, кг | 14,58 |

Масса ТПК с ракетой | 25,3 |

Размеры ракеты, мм: |

|

калибр | 135 |

длина | 1165 |

размах крыла | 468 |

Размеры ТПК, мм: |

|

длина | 1263 |

ширина | 188 |

высота | 230 |

|

|

Характеристики боевой машины 9П148 | |

База | БРДМ-2 |

Боевая масса, т | 7 |

Размеры, мм: |

|

длина | 5750 |

ширина | 2350 |

высота | 2310 |

Клиренс, мм | 340 |

Скорость максимальная, км/ч | 95 |

Запас хода, км | 750 |

Возимый боекомплект | 10 9М113 + 10 9М111М или 15 9М113 |

Число ракет на ПУ, шт | 5 |

Скорострельность, выстр/мин | 2-3 |

|

|

Характеристики боевой машины БТР-РД «Робот» | |

База | БТР-Д |

Боевая масса, т | 8 |

Размеры, мм: |

|

длина | 5885 |

ширина | 2630 |

высота | 1650-2000 |

Клиренс, мм | 110-450 |

Скорость максимальная, км/ч | 60 |

Запас хода, км | 500 |

Возимый боекомплект | 12 9М113 + 12 9М111М |

lemur59.ru

40 лет в войсках » Военное обозрение

В январе этого года исполнилось 40 лет с тех пор, как на вооружение советской армии был принят противотанковый ракетный комплекс «Конкурс». За это время оборонная промышленность успела выпустить колоссальное количество ракет этого типа, которые отправились в три десятка стран. Почти сразу после принятия на вооружение системы «Конкурс» началась разработка его новых модификаций. ПТРК семейства «Конкурс» до сих пор используются российскими вооруженными силами, и их эксплуатация будет продолжаться в ближайшем будущем.

Боевая машина 9П148

История одного из самых распространенных отечественных противотанковых ракетных комплексов началась в середине шестидесятых годов. В 1966 году министерство оборонной промышленности объявило конкурс на создание возимого противотанкового ракетного комплекса второго поколения, оснащенного полуавтоматической системой управления. Требования к перспективной системе были достаточно высоки. Военные желали получить ракету, способную лететь со скоростью около 450 м/с и поражать цель на дальности до 4 километров. Одновременно с этим заказчик требовал уменьшить стоимость комплекса, для чего, в частности, нужно было применить проводную систему управления.

Технологии и материалы второй половины шестидесятых годов не позволяли в полной мере выполнить все требования заказчика. По этой причине один из участников конкурса – тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП) – провел анализ предъявляемых требований и определил их целесообразность. К 1970 году требования к перспективному ПТРК были пересмотрены. В первую очередь необходимо отметить отказ от сверхзвуковой скорости полета ракеты. Благодаря этому можно было уменьшить вес и стоимость ракеты, а также использовать проводную систему управления.

Первоначально проект нового ракетного комплекса от КБП носил название «Гобой» и предполагал высокую степень унификации с предыдущей системой «Фагот». С 1970 года проект носил название «Конкурс». Одной из причин смены названия стало значительное изменение требуемых от комплекса характеристик. В результате доработок изначального технического задания комплекс «Гобой»/«Конкурс» уже не мог считаться глубокой модернизацией «Фагота», хотя в нем и предполагалось использовать имеющиеся наработки.

Разработка и испытания противотанкового комплекса, пригодного к принятию на вооружение, продолжались в течение нескольких лет. 18 января 1974 года ПТРК 9К113 «Конкурс» был официально принят на вооружение. В состав комплекса входила боевая машина 9П148 на базе БРДМ-2, набор аппаратуры управления и ракета 9М113. ПТКР «Конкурс» использовался в качестве противотанкового вооружения мотострелковых полков и дивизий.

В качестве базы для нового противотанкового комплекса была выбрана разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, имевшая достаточные для выполнения возлагаемых задач характеристики. На крыше базовой машины устанавливался подъемный механизм с креплениями для пяти транспортно-пусковых контейнеров с управляемыми ракетами. Внутри бронированного корпуса имелась укладка на 15 контейнеров с ракетами. Конструкция пусковой установки позволяла экипажу монтировать новые контейнеры, не покидая машины.

Для уничтожения целей противотанковый комплекс «Конкурс» располагал ракетами 9М113. Ракета длиной 1165 мм (с вышибным зарядом) и диаметром 135 мм (без учета крыльев и рулей) была выполнена по аэродинамической схеме «утка». Масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере составляла 25 кг, без него – 14,6 кг. Четыре сравнительно крупных крыла размахом 468 мм размещались в ее хвостовой части, четыре небольших руля – в носовой. Для стабилизации ракеты в полете рули и крылья устанавливались под углом к продольной оси изделия, что заставляло его вращаться. В носовой части ракеты размещались приводы рулей, за ними – кумулятивный заряд. В средней части корпуса поместили твердотопливный двигатель, а в хвостовой – аппаратуру управления.

Ракета 9М113 использовала полуавтоматическую систему управления с передачей команд по проводу. Последний имел длину 4 км и был намотан на катушку в хвостовой части ракеты. Примечательно, что на борту ракеты был лишь один сравнительно сложный прибор, используемый для наведения – координатор 9Б61. Этот прибор, имевший в своем составе гироскоп, предназначался для согласования команд наземной системы управления с работой рулевых машинок. Прочее оборудование, следившее за положением ракеты и управлявшее ее полетом, находилось на боевой машине 9П148. Чтобы наземная аппаратура могла следить за положение ракеты, в хвосте последней установили инфракрасную лампу.

Определенный интерес представляет процесс пуска ракеты комплекса «Конкурс». Оператор системы, наведя метку прицела на цель, должен нажать кнопку «пуск». После этого электросистема воспламеняет пиропатрон передней крышки транспортно-пускового контейнера, из-за чего крышка открывается. Открываясь, крышка освобождает тягу, связанную с замыкателем пиропатрона, расположенного в отсеке электропитания. Пороховые газы пиропатрона соединяют разделенные элементы питания, благодаря чему подается электроэнергия на все системы ракеты. Одновременно с этим третий пиропатрон раскручивает гироскоп координатора. За скоростью вращения гироскопа «следит» специальный инерционный замыкатель. Когда обороты гироскопа достигают рабочего значения, электросистема ракеты воспламеняет вышибной заряд. Последний выталкивает ракету из транспортно-пускового контейнера со скоростью более 60 м/с. Все эти процессы происходят менее чем за секунду. На удалении около 15 метров от боевой машины происходит воспламенение заряда маршевого двигателя. После выстрела пустой транспортно-пусковой контейнер автоматически сбрасывается.

ПУ, снаряд 9М111-2 и снаряды 9М113

На расстоянии в несколько десятков метров от боевой машины фара ракеты попадает в поле зрения аппаратуры управления. Автоматика комплекса «Конкурс» самостоятельно определяет положение ракеты относительно линии визирования и просчитывает необходимые поправки. Управляющий сигнал поступает на ракету по разматывающемуся проводу и обрабатывается координатором, передающим сигнал на рулевые механизмы. Оператору комплекса остается только удерживать прицельную метку на цели. Все остальные задачи выполняются автоматикой.

Для расширения боевых возможностей противотанкового ракетного комплекса 9К113 «Конкурс» была разработана выносная пусковая установка 9П135. При необходимости экипаж боевой машины может развернуть эту систему и атаковать цели с удобной позиции. В состав выносной пусковой установки входят станок, пусковой механизм, аппаратный блок и прибор наведения ракеты. Переносная пусковая установка весит около 22 кг.

Характеристики ракеты и аппаратуры управления комплекса «Конкурс» позволяют уничтожать бронетехнику и укрепления противника на дальности до 4 километров. При работе в ночных условиях максимальная дальность поражения целей сокращается до 3,5 км. Минимальная дальность стрельбы связана с дистанцией взведения взрывателя и составляет 75 метров. Поражение целей возможно в секторе шириной 20° перед боевой машиной или пусковой установкой. При необходимости возможен обстрел низколетящих самолетов или вертолетов.

Максимальная скорость ракеты на разгонном участке полета достигает 250 м/с. Средняя скорость полета – 208-210 м/с. Кумулятивная боевая часть ракеты 9М113 имеет вес 2,75 кг и способна пробить до 600 миллиметров гомогенной брони при угле встречи 90°. При попадании в цель под углом 60° возможно пробитие преграды толщиной до 250 мм. Ракеты комплекса «Конкурс» способны поражать цели, движущиеся со скоростью не более 60 км/ч.

Сравнительная простота комплекса «Конкурс» позволила устанавливать его не только на специализированных машинах или выносных пусковых установках, но и на бронетехнике имеющихся типов. Носителями ракет 9М113 были боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, а также боевые машины десанта БМД-1, БМД-2 и БМД-3. В зависимости от модели базовой машины в боекомплект входило от одной до четырех ракет.

Вскоре после принятия на вооружение комплекса «Конкурс» начались работы над его модернизированной версией. В рамках проекта «Конкурс-Р» сотрудники КБП пытались создать вариант противотанкового комплекса с автоматическим наведением ракеты. В качестве средства слежения за целью предлагалось использовать специальную радиолокационную станцию, установленную на боевой машине. Модернизация ракеты не предусматривалась. За создание радиоэлектронных компонентов ПТРК «Конкурс-Р» отвечал тульский НИИ «Стрела».

Внешне боевая машина комплекса «Конкурс-Р» отличалась от 9П148 наличием крупного блока с оборудованием в передней части крыши. В состав этого блока вошли антенна радиолокационной станции и часть оптической аппаратуры. Основные блоки электроники размещались внутри бронированного корпуса базовой машины. Использование для слежения за целью радиолокационной станции позволяло атаковать бронетехнику противника в любое время суток и в любых метеоусловиях. Кроме того, подобная система наведения не требовала использования специальных ракет и была полностью совместима с существующими боеприпасами.

Испытания опытного образца боевой машины «Конкурс-Р» продолжались с весны 1983 по осень 1985 года. В ходе испытаний удалось выявить недостатки новых систем, на исправление которых ушло некоторое время. В самом начале 1986 года ГРАУ рекомендовало принять новый противотанковый комплекс на вооружение. Тем не менее, армия так и не получила ПТРК «Конкурс-Р». В середине восьмидесятых годов прекратилось производство разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, а вскоре начались серьезные преобразования в жизни страны. В результате этого новая боевая машина была построена лишь в одном экземпляре.

В конце восьмидесятых был создан новый противотанковый ракетный комплекс 9К113М «Конкурс-М», отличавшийся от оригинальной системы более высокими характеристиками. После модернизации ракета 9М113М потяжелела почти на два килограмма. Главной причиной этого стало применение тандемной боевой части. Для повышения боевых характеристик в носовой части ракеты был установлен лидирующий заряд, предназначенный для уничтожения динамической защиты или противокумулятивной решетки атакуемой техники. Благодаря таким изменениям максимальная бронепробиваемость ракеты достигла 800 мм. При угле встречи 60° этот параметр сокращается до 300 мм.

Носителем ПТРК «Конкурс-М» могли стать боевые машины пехоты и десанта, легкие бронемашины, автомобили и даже мотоциклы. Кроме того, был создан обновленный вариант переносной пусковой установки под названием 9П135М1. Аппаратура системы «Конкурс-М» позволяет использовать ракеты иных типов, такие как «Конкурс» или «Фагот».

За 40 лет противотанковые комплексы семейства «Конкурс» неоднократно использовались на учениях и применялись в реальных вооруженных конфликтах. Простота конструкции и эксплуатации, а также высокие боевые характеристики позволили комплексу «Конкурс» и его модификациям стать одной из самых распространенных систем своего класса. По имеющимся данным, тульское КБ приборостроения продолжает работы по модернизации и улучшению этого ПТРК. Это значит, что пятидесятилетие со дня принятия на вооружение комплекса 9К113 может быть отмечено появлением его новой модификации с еще более высокими характеристиками.

По материалам сайтов:

http://rbase.new-factoria.ru/

http://btvt.narod.ru/

http://kbptula.ru/

http://worldweapon.ru/

http://npostrela.com/

http://nvo.ng.ru/

topwar.ru

Противотанковый ракетный комплекс 9К113 Конкурс

ПТУРС 9М113 (см.]]>компоновочную схему]]>) скомпонован по аэродинамической схеме «утка». В целях стабилизации на траектории ракета в полете вращается. Вращение ПТУРС в полете обеспечивается лопастями и соплами, установленными под углами 2° и 9° соответственно к продольной оси ракеты. Система управления — полуавтоматическая с передачей команд по проводам. Принцип полуавтоматического управления заключается в том, что оператор с момента вылета ракеты из контейнера до момента поражения цели удерживает перекрестие сетки оптического визира на цели, при этом снаряд автоматически удерживается на линии визирования. Местонахождение снаряда определяется по инфракрасному излучению лампы-фары.

Бортовая аппаратура управления состоит из катушки, проводной линии связи, блока управления, координатора, блока рулевого привода и лампы-фары. Вся аппаратура размещена в аппаратурном отсеке, за исключением блока рулевого привода, расположенного в головной части снаряда. Координатор 9Б61 представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, который обеспечивает согласование команд управления, вырабатываемых наземной аппаратурой управления в системе координат пускового устройства, с системой координат вращающегося снаряда. Блок рулевого привода предназначен для управления снарядом в полете по курсу и тангажу с помощью аэродинамических рулей. Он представляет собой электромагнитный механизм с поворотными якорями, на которых установлены аэродинамические рули. Лампа-фара является электрическим источником инфракрасного светового излучения и предназначена для определения положения снаряда относительно линии визирования. Она расположена в аппаратурном отсеке в каркасе катушки проводной линии связи. ПТУР 9М113 имеет кумулятивную боевую часть 9Н131, которая выполнена в виде боевого отсека, расположенного между блоком рулевого привода и разгонно-маршевой двигательной установкой, и состоит из корпуса, кумулятивного заряда и предохранительно-детонирующего механизма.

]]> ]]>

]]>

Для ПТУР «Конкурс» на базе БРДМ-2 была создана боевая машина 9П148 (см.]]>схему]]>), с размещенной на ней поднимаемой пусковой установкой на пять ракет 9М113 в транспортно-пусковых контейнерах (см. ]]>фото1]]>, ]]>фото2]]>, ]]>фото3]]>). Возимый боекомплект составляет 20 снарядов 9М113 или 9М111. Пакет направляющих (см. ]]>фото1]]>, ]]>фото2]]>, ]]>фото3]]>, ]]>фото4]]>, ]]>фото5]]>)может подзаряжаться боекомплектом расчетом в два человека без выхода из-за брони (в отличие от всех комплексов, ранее принятых в Советской Армии). Загрузка машины полным боекомплектом ракет 9М113 продолжается 15 минут. После пуска стреляный контейнер автоматически сбрасывается.

При стрельбе из боевой машины 9П148 оператор нажимает на пульте на кнопку ПУСК, при этом с блока питания аппаратуры управления машины 9П148 подается напряжение 12В постоянного тока на электровоспламенители бортового источника питания, второй наземной батареи блока питания и порохового заряда ротора координатора. При стрельбе с пусковой установки 9П135 оператор нажимает на спусковой крючок механизма пуска, расположенного на пусковой установке, при этом в механизме пуска индуктируются импульсы напряжения, которые подаются на электровоспламенители бортового источника питания, второй наземной батареи блока питания и порохового заряда ротора координатора.

Дальнейшее взаимодействие элементов снаряда при пуске и в полете при стрельбе из боевой машины 9П148 и с пусковой установки 9П135М аналогично. Через 0,2 с открывается передняя крышка контейнера, а затем срабатывает электровоспламенитель вышибной двигательной установки. Форс пламени поджигает пороховой заряд 9X180, и под давлением газов снаряд выбрасывается из контейнера с дульной скоростью не менее 64 м/с. На расстоянии 10-15 м от дульного среза контейнера происходит запуск разгонно-маршевои установки снаряда. Эта установка оснащена однокамерным двухрежимным реактивным твердотопливным двигателем. Двухрежимность достигается за счет геометрической формы порохового заряда 9X179. После вылета снаряда из контейнера световое излучение лампы-фары попадает во входной зрачок оптико-механического координатора наземной аппаратуры управления, где преобразуется в электрический сигнал и в виде частотно-модулированного напряжения поступает в аппаратурный блок. Аппаратурный блок автоматически вырабатывает управляющие напряжения по курсу и тангажу, пропорциональные величине линейного отклонения снаряда от линии визирования. В дополнение к полуавтоматической системе управления введен режим ручной коррекции на конечном участке траектории для повышения точности стрельбы в условиях оптических помех и срыва автоматического сопровождения ракеты по лампе-фаре. О наличии помех сигнализирует специальный индикатор. Минимальная дальность стрельбы снарядом 9М113 определяется дальностью взведения взрывателя (около 75 м).

]]> ]]>

]]>

В комплектацию машины входит выносная пусковая установка типа 9П135, которая вместе с боекомплектом может выноситься из боевой машины и использоваться независимо от неё. Прицел и наземная аппаратура управления являются едиными для использования в возимом и выносном вариантах. Все средства комплекса «Конкурс» обеспечивают применение также ракет 9М111 комплекса «Фагот».

Выносная ПУ 9П135 комплекса «Конкурс» состоит из:

пусковой станок 9П56М

пусковой механизм 9П155

аппаратный блок 9С474

прибор наведения ракеты 9Ш119М1.

Конструкция приводов наведения боевой машины 9П148 позволяет вести огонь по низколетящим малоскоростным самолетам и вертолетам, а также стрельбу на плаву по целям на берегу при форсировании водных преград. Угол горизонтального наведения 20°. Скорострельность на максимальную дальность 2-3 выстр./мин. Расчет боевой машины 2 человека. Вес боевой машины 7000 ±210 кг. Комплекс приспособлен для десантирования на парашютно-десантных платформах.

Ракеты типа «Конкурс» использовались в составе вооружения боевых машин пехоты БМП-1П и БМП-2, при этом боекомплект составлял четыре ракеты. На более легких БМД-2 и БМД-3 предусматривалась смешанная комплектация из одного «Конкурса» и двух «Фаготов».

rbase.new-factoria.ru

http://rbase.new-factoria.ru/search/index7.htm А.В.Карпенко, С.М. Ганин «Отечественные авиационные тактические ракеты», «Бастион» N1, 2000г. В.Ильин. «Вестник Авиации и Космонавтики», 8-9, 1997.

ПТРК «КОНКУРС» К середине шестидесятых годов определилась необходимость создания нового самоходного противотанкового ракетного комплекса, предназначенного для замены состоявших на вооружении комплексов «Шмель» и «Фаланга». В 1966 г . Миноборонпром объявил конкурс на разработку возимого ПТРК второго поколения с полуавтоматическим управлением. Такой комплекс должен был составлять основу противотанковых средств полкового и дивизионного уровня, исходя из их применения, во взаимодействии с переносными батальонными ПТРК. В соответствии с поставленными задачами новый комплекс предназначался для поражения современных бронецелей на удалении до 4 км . Исходя из требуемого диапазона дальностей, для обеспечения малого полетного времени тактико-техническими требованиями военных задавалась сверхзвуковая скорость полета — порядка 450 м/с.

В отличие от коллектива коломенского Конструкторского бюро машиностроения, реализовавшего требования заказчика во всей их совокупности в комплексе «Штурм», конструкторы ЦКБ-14 (КБП) критически подошли к анализу целесообразности предложенных военными характеристик. Тульские конструкторы, стремясь максимально унифицировать свою новую разработку под шифром «Гобой», с разработанными ими же, батальонным комплексом 9К111 «Фагот», добились пересмотра тактико-технических требований, и в 1970 г . начали разработку по новым ТТТ, а проектируемый ПТРК получил обозначение «Конкурс». Прежде всего, конструкторы ЦКБ-14 отказались от создания сверхзвуковой ракеты. В результате им удалось создать вдвое более легкую ракету, чем в комплексе «Штурм», уменьшить мертвую зону, а также снизить стоимость за счет использования проводной линии передачи команд, неприемлемой для сверхзвуковой ракеты. Таким образом, по сравнению с применением сверхзвуковой ракеты, обеспечивался больший боекомплект боевой машины, ракета могла применяться с выносной пусковой установки, достигалась высокая степень боевой и эксплуатационной унификации с комплексом «Фагот». ПТРК «Конкурс» предназначался для поражения современной бронетанковой техники, других бронированных целей противника, подвижных и неподвижных, разрушения фортификационных укреплений, уничтожения огневых средств и точек. Состав комплекса: ПТУР 9М113 в ТПК, боевая машина 9П148, переносная пусковая установка 9П135М, КПМ 9В871 (на шасси ГАЗ-66) для технического обслуживания БМ 9П148. Кроме того, в комплексе «Конкурс» обеспечивалось применение ракет 9М111 и 9М111М комплекса «Фагот». Конструктивные решения по ракете 9М113 комплекса «Конкурс», в основном соответствовали отработанным в ракете 9М111 комплекса «Фагот», при существенно больших массо-габаритных характеристиках, обусловленных, в основном, необходимостью обеспечить вдвое большую дальность пуска. ПТУР 9М113 комплекса «Конкурс» построена по аэродинамической схеме «утка». В носовой части расположен блок рулевого управления с двумя рулями с электроприводом, за ним — кумулятивная БЧ с индексом 9Н131, далее аппаратурный отсек (гироскоп, раскладчик команд, аккумуляторная батарея, безынерционная катушка с проводом). Хвостовую часть занимают разгонно-маршевая двигательная установка, на корпусе которой закреплены четыре трапециевидных складных крыла, и источник ИК излучения (лампа-фара). В полете, ракета вращается вокруг продольной оси (5 — 7 оборотов в секунду). Наведение на цель полуавтоматическое, по водостойкой проводной линии связи (масса провода для стрельбы на 4000 м — 740 грамм ). Для комплексов «Фагот» и «Конкурс» обеспечивалось задействование резервного режима ручного наведения, используемого в условиях применения противником оптических помех для срыва автоматического сопровождения ракеты по бортовому источнику света. Важным элементом комплекса «Конкурс» стало создание боевой машины 9П148 на шасси БДРМ-2 (ГАЗ-41-06). БМ оборудовалась поднимаемой пусковой установкой на пять ракет в транспортно-пусковых контейнерах. Пуск обеспечивался только с неподвижной позиции. После пуска контейнер отстреливался. Перезаряжание производилось за полторы минуты без выхода расчета из боевой машины. Боевая машина 9П148 также комплектовалась выносной пусковой установкой 9П135М, аналогичной принятой для комплекса «Фагот».

9П148

Боевая машина была оборудована радиостанцией Р-123, с дальностью связи до 20 км , навигационной аппаратурой ТНА-2, ФВУ, средствами пожаротушения. Корпус машины имеет противопульное бронирование (толщина стальной брони в лобовой части 6 — 10 мм ). 9П148 способна преодолевать препятствия: подъем — 30°, вертикальная стенка — 0,4 метра , ров шириной — 1,22 м . На вооружение комплекс «Конкурс» был принят в январе 1974 г . как средство противотанковых батарей мотострелковых полков, мотострелковых и танковых дивизий. Кроме самоходного и переносного варианта комплекса, им были оснащены практически все боевые машины Сухопутных войск и ВДВ. ПТРК «Конкурс» применялся в составе вооружения боевых машин пехоты БМП-1П и БМП-2, с боекомплектом из четырех ракет. На боевых машинах десанта БМД-2 и БМД-3 предусматривалась смешанная комплектация из одной ракеты комплекса «Конкурс» и двух комплекса «Фагот». Пуск ракет «Конкурс» и «Фагот» проводился с установок, закрепленных на крыши башни БМП или БМД. Кроме того, ПТУР «Конкурс» могли входить в состав истребителя танков БТР-РД «Робот». Также была проработана возможность размещения на шасси автомобиля УАЗ-469. ПТУР 9М113 использована в индийском ПТРК «Пламя».

БМП — 1М

В США и НАТО комплексу «Конкурс» было присвоено наименование AT-5 SPANDREL. С созданием «Конкурса» Советская Армия получила противотанковый комплекс, по ряду показателей превосходящий наиболее совершенные зарубежные аналоги тех же лет – MILAN и HOT, хотя и отличающиеся от них несколько большими массогабаритными показателями. Разработка комплексов стала несомненным достижением тульского КБП в области противотанкового вооружения, проложившим ему дорогу к лидирующему положению в данной отрасли.

ТТХ САМОХОДНОГО ПТРК «КОНКУРС»

|

www.btvt.narod.ru